所有語言

分享

上海 65 億穩定幣跨境換匯大案暴露監管困境:政策嚴打為何難阻虛擬幣亂象?

撰文:邵詩巍

來源:曼昆區塊鏈法律服務

「穩定幣」為什麼突然就「火了」

最近這段時間,有關「穩定幣」的概念着實有點太火了。這對於未曾關注過 Web3、虛擬貨幣的群體來說,「穩定幣」也許還是個略顯陌生的詞彙。但作為已經深耕區塊鏈法律服務多年的律師來看,每天都在接觸到與之相關的業務與案件,現在,它似乎「破圈」了。

但是最近短短几天,下面幾個新聞事件放在一起,多多少少還是感覺有點魔幻。

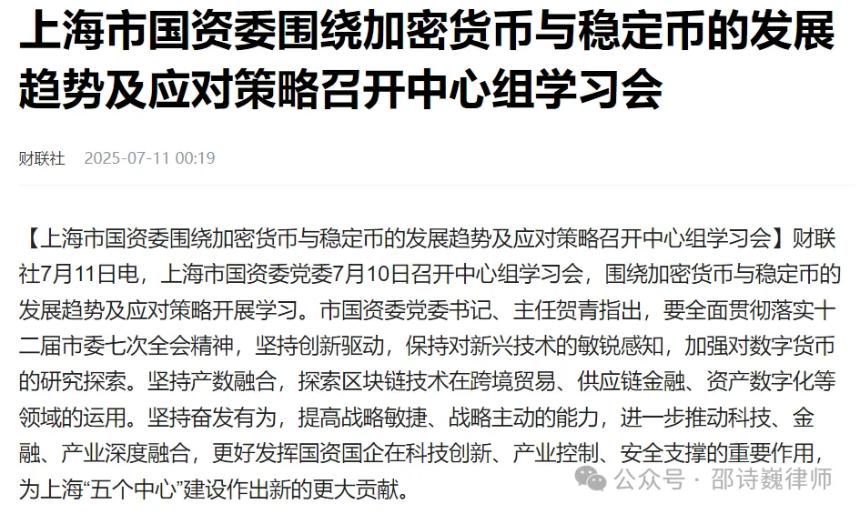

2025 年 7 月 10 日,上海市國資委黨委召開中心組學習會,圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。

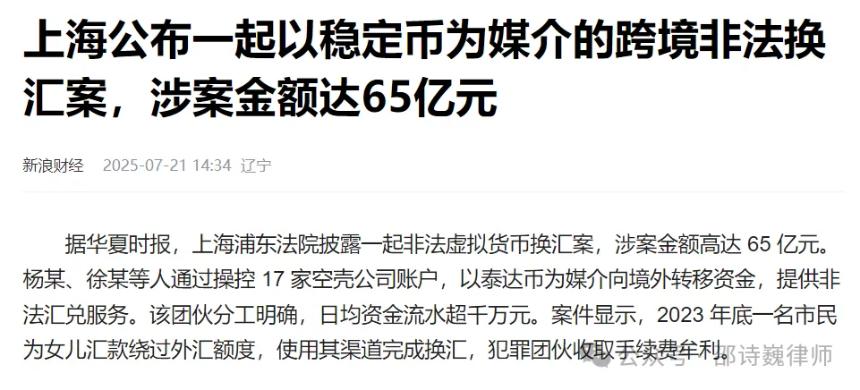

2025 年 7 月 16 日,上海浦東新區人民法院公布了一起以穩定幣為媒介的跨境換匯大案。案件显示,楊某等人通過操作國內空殼公司賬戶,為不特定客戶海外賬戶提供穩定幣,進而實現資金的跨境轉賬獲取收益,三年來參与非法買賣外匯的金額高達 65 億元。

2025 年 7 月 18 日,美國總統特朗普在白宮正式簽署《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(簡稱《天才法案》),標志著美國首次正式確立数字穩定幣的監管框架。

同時,香港也即將於 2025 年 8 月 1 日正式施行《穩定幣監管條例》,成為全球首個專門為法幣穩定幣建立全面監管體系的司法轄區。

這幾件事放在一起,一邊是中美港等主要金融中心在推動穩定幣的合規化、金融化;一邊是國內部分辦案機關仍視穩定幣為「非法金融活動」的典型場景。

這種監管節奏與制度觀念的錯位,似乎在提醒我們:是時候該重新審視「穩定幣」的現實角色與制度位置了。

為什麼黑灰產都如此的鐘愛穩定幣?

地下錢莊之所以把虛擬貨幣(尤其以 USDT 為代表的穩定幣)作為跨境換匯的首選,核心原因在於它技術性地突破了傳統換匯面臨的額度限制、資金池壓力、到賬時效、身份隱蔽性與司法轄區差異等多重瓶頸。這也直接導致監管政策在「虛擬貨幣匿名性風險」和「虛擬貨幣洗錢風險」面前屢屢失效。

首先是「額度限制」的問題。按我國個人年度購匯額度制度,每人每年最多只能購匯 5 萬美元。傳統地下錢莊常靠分拆人頭、偽造貿易單據來規避這一限制。但在穩定幣出現之後,通過 USDT 或 BTC 等加密資產進行鏈上轉賬,完全可以繞過這一額度上限,實現百萬級美元的一次性跨境轉移。

其次是「資金池壓力」問題。以往地下錢莊需在境內外兩地各自準備外匯頭寸,風險高、成本重。而穩定幣則打破了雙邊備付的邏輯,只需要在境內歸集人民幣,就可以在境外交易所即時完成幣幣兌換或幣 - 法幣轉換,啟動門檻從數千萬迅速下降至幾十萬元。

第三是「到賬時效」問題。傳統銀行電匯通常需 T+1 至 T+3 個工作日,且必須提交一系列合規材料。相比之下,鏈上轉賬平均 10 分鐘至 1 小時內即可完成到賬,全天候運轉、無節假日限制,大大提升了資金流轉效率,這也使得客戶普遍願意支付 1% 至 3%,甚至更高的手續費以換取「急速到賬」。

第四是「身份隱蔽性」問題。傳統跨境匯款往往通過銀行流水、海關報關單等留下較為完整的監管鏈條,而虛擬貨幣交易中,藉助鏈上地址混淆器、脫敏錢包以及境外交易所,資金流向與真實身份之間的聯繫被多層割裂,執法機關的偵查難度大幅上升,破案周期也顯著延長。

最後,還有一個被灰產頻繁利用的監管套利點:司法轄區的差異性。傳統換匯需同時應對境內外兩地監管,但藉助穩定幣這一跨境媒介,不法資金常在寬鬆監管的司法轄區完成最後的法幣落地,即便境內賬戶被凍結,境外資金仍可安全退出,從而實現在「不同監管地區」自由穿行。

可以說,穩定幣技術的介入,不僅重構了非法換匯的運行方式,也極大地放大了黑灰產的效率和隱蔽性。這種低門檻、去中心化、強跨境能力的工具,正成為跨境資金「灰色流動」的新型技術基礎設施。

國家為何持續高壓打擊虛擬貨幣相關犯罪?

我國對於虛擬貨幣相關犯罪的高壓打擊,是基於以下兩個核心監管邏輯:

第一,虛擬貨幣具有天然的匿名性與可跨境流動性,難以被傳統金融監管體系有效穿透,容易被用於掩飾、轉移非法所得。

2024 年 8 月 20 日施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》中,已將「通過虛擬資產交易」的行為正式列為洗錢方式之一,這意味着司法機關對於「虛擬資產洗錢」行為的打擊已進入明確化、制度化階段。

第二,我國作為實行嚴格外匯管制的國家,虛擬貨幣的無國界特徵也極易成為規避監管、實現非法換匯的技術工具。

這類行為不僅擾亂金融秩序,還對宏觀調控與國家經濟安全構成實質性影響,主要包括:

- 統計失真:由於虛擬貨幣交易鏈條不受本地監管機構掌控,導致外匯實際流出無法準確計入官方統計口徑,從而造成國際收支、外匯儲備出現「數據黑洞」;

- 宏觀調控失靈:央行無法準確把握市場外匯供需的真實情況,可能誤判匯率、利率調整時機,影響政策有效性,甚至需動用大量真實儲備去「填補」流出空缺;

- 稅收與資產流失:通過虛擬幣非法換匯避稅,導致國家在結售匯環節的存款準備金、跨境稅源和反洗錢數據流失。

自 2017 年「九四公告」首次明確將虛擬貨幣相關業務定性為非法金融活動以來,監管力度不斷加碼。2020 年起的「斷卡」專項行動,在打擊傳統銀行卡犯罪的同時,也促使地下錢莊、網賭團伙等逐步將資金通道切換至穩定幣等数字資產工具。即便 2021 年 9 月的「924 通知」再次重申了虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動,但現實中,因穩定幣的高流動性、低門檻、強隱蔽等特徵,其使用反而在灰產領域愈加活躍。

也正是在這一背景下,催生出了一批「低買高賣」套利的中介群體,俗稱「U 商」——他們並不直接參与幣圈項目,也不涉足洗錢、賭博等鏈條上游環節,卻常因提供撮合交易、賺取匯差而被指控涉嫌非法經營、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等高發罪名,也是當前司法實務中被捲入刑事程序的「高風險邊緣人群」。

靠政策的持續打壓,真的能「消滅」穩定幣嗎?

從 2017 年的「九四公告」,到 2021 年「924 通知」,再到 2023 年以來全國各地對虛擬貨幣交易、非法換匯行為的持續嚴打,監管政策的密度與力度都已顯著增強。然而,作為一名辦理過大量虛擬貨幣、非法經營、非法換匯領域刑事案件的律師,也可以說是每個刑事案件辦理過程中的「親歷者」,我也在辦理每一個刑事案件的過程中不斷思考:

這種持續嚴打的方式,是否真的能夠實現有效打擊犯罪,懲治違法犯罪活動的目的嗎?

這個疑問的產生,也是因為在我本人所接觸或辦理的大量案件,有不少是這樣的情況:

被抓的都是「邊緣人物」:

無論是我經手的虛擬貨幣交易平台案件,還是地下錢莊、換匯公司、洗錢網絡,一個非常普遍的現象是,被抓的的往往是打工領工資的普通員工、幫忙搬錢的「車手」、介紹換匯收取少量介紹費的中間人,靠低買高賣賺差價的 U 商,當然,也有被此類案件牽扯進來的貪官。但這些人,往往既不是決策者,也不是鏈條核心,更談不上真正的收益方。

主犯在逃,執法手段難以追及:

很多案件的操盤者、大老闆早就跑到國外了,甚至早就變更了國籍。跨國執法是有成本的,甚至,我的當事人多次向承辦人提到主犯人在中國香港,但辦案單位並沒有主動抓人,因為大陸警方在香港也是沒有執法權的。

國家損失難以追回,司法資源高強度投入卻回報有限:

以 2022 年湖北荊門警方破獲的 4000 億涉案流水的跨境網絡賭博案為例,該案被稱為全國首例經法院判決沒收的「虛擬貨幣第一案」。

從立案到判決,歷時近兩年,投入了大量人力物力,雖然法院最終對「部分凍結虛擬貨幣」作出了沒收判決,但據知情人透露,實際追回金額遠遠低於預期。

原因在於,大量涉案資產以虛擬貨幣形式存放於境外交易平台或海外公司賬戶中,例如 USDT 的發行方泰達公司本身即註冊於美國,中國執法機關希望其配合司法扣押,也面臨諸多現實難題。

碎片化打擊的執法現實,治標卻難言治本

上述問題揭示了一個現實:對於真正作惡的主犯而言,違法成本往往僅僅是讓「邊緣人物」去替罪服刑;而對於那些被抓的人來說,他們不過是整個鏈條中的一個環節——既不是組織策劃者,也不具備承擔全鏈條後果的能力。刑法的打擊雖具有威懾力,但在實踐中,卻讓「介紹人」、「搬運者」、「兌換者」成為主要受罰對象,治標卻難以治本。

與此同時,國家在一宗宗案件中投入的大量警力與執法資源,能否換來系統性治理效果,值得深思。讓我們回顧近年被官方通報的典型案件:

- 上海浦東法院公布 65 億元穩定幣跨境非法換匯大案,楊某利用 17 家空殼公司操控跨境「對敲」(2025 年)

- 北京警方破獲 20 億元虛擬貨幣連環案,利用 USDT 進行「跨境對敲」,為賭客、跨境電商等提供人民幣—外幣兌換通道(2024 年)

- 山東青島警方和國家外匯管理局青島市分局聯合破獲了一起特大地下錢莊案,涉案金額高達 158 億元(2023 年)

- 湖北荊門警方破獲全國虛擬貨幣第一案,湖北荊門警方破獲一起跨境網絡賭博案,涉案流水 4000 億元(2023 年)

- 浙江杭州法院判決趙某等以在迪拜收迪拉姆,購入 USDT,境內賣出得人民幣方式循環套利非法經營案,涉案流水 4385 萬餘元(2022 年)

- 上海寶山法院判決郭某釗、范某玭等人搭建「tw711 平台」、「火速平台」等網站非法換匯案,涉案流水 2.2 億(2022 年)

從實務當中,似乎呈現出一種「越堵越漏」、「越打越大」的失控感。國家寄望於通過一個個個案懲治實現全社會警示效應,然而實際情況確實,每個人都是一座孤島,都困在自己的信息繭房裡。在案發前,這些人可能都未曾留意過相關新聞,或者,即便看到,也意識不到問題的嚴重性,以及和自己是否相關。

穩定幣主導權,是我們主動拋棄的

如果說打擊灰產是「防」,那主導合法替代路徑,本應是「攻」。但遺憾的是,在這個領域,我們的主動權是自己拋棄的。

回看當年,中國一度才是全球穩定幣大國。今天那些被全球幣圈所熟知的交易所——Binance(幣安)、OKX、Gate.io、火幣、抹茶等,創始人幾乎清一色是中國人。曾經,交易所運營團隊設在境內,幣圈資訊平台扎堆發展,絕大多數用戶用人民幣或人民幣穩定幣完成虛擬貨幣交易結算。

但如今,這一切都成為了過去式。如果不是因為連續出台的政策壁壘,導致項目方、平台運營方、投資團隊被迫關停或選擇出海,中國原本極有機會主導整個穩定幣生態。而如今留在國內的,往往只是底層的打工人。

政策圍堵之外,我國其實也試圖另闢蹊徑。自 2016 年起,央行就啟動了数字人民幣的研發,明確提出對外公開發行数字貨幣的目標,並由姚前擔任首任数字貨幣研究所所長。其設計目標,某種程度上正是為了對標美元穩定幣,並嘗試通過数字人民幣來實現以下幾重意圖:

- 減少對美元通道的依賴,在跨境貿易、投資、援助等場景中,用数字人民幣結算,繞開 SWIFT 與美元清算體系,降低國際制裁風險;

- 抑制資本外逃與非法換匯,從技術層面替代 USDT、USDC 在地下金融系統中的作用;

- 為企業與個人提供一個「官方出品」的、合規、無手續費的数字現金工具,以弱化穩定幣的灰色吸引力。

但由於数字人民幣缺乏廣泛的應用場景和生態配套,即便技術層面已基本就緒,但市場端的接受度仍然低迷,強扭的瓜不甜,這一路徑並未形成真正有效的支付替代。用戶不買單,僅靠行政命令強行推廣,不具有可行性。

另外,稍微有些黑色幽默的是,2024 年 11 月 20 日,官方通報姚前嚴重違紀違法,其中提及其在任職期間濫用職權,為特定科技企業「貼身」扶持,並涉嫌利用虛擬貨幣進行權錢交易,成為那些原本應被監管的「圍獵者」的重點培養對象。

推廣数字人民幣未能實現政策目標,一方面證明了政路徑的局限性,另一方面也凸顯出對穩定幣「封殺」的另一面:政策抵制並未消滅問題本身,只是讓灰色路徑更加隱蔽、地下交易更加複雜隱蔽。對於現有的監管來說,反而帶來了更多的困擾。

穩定幣的優勢有哪些?有哪些使用場景?

2025 年 7 月 18 日,美國總統特朗普簽署《天才法案》,正式確立了数字穩定幣的監管框架。對此,復旦發展研究院金融研究中心主任孫立堅公開評價:「美元穩定幣,本質是美元在區塊鏈世界的代幣化投射,是美元霸權的数字延伸。它通過技術手段放大了美元的全球滲透力,但也帶來了新的系統性風險。對國家而言,穩定幣也成了貨幣主權博弈的新戰場。」

回過頭來看,原來被我們視為糟粕的東西,似乎卻被對手視若珍寶,同時,如今也成為了對手反制我方的武器?

從技術視角來看,穩定幣是一種錨定法幣價值、運行於區塊鏈網絡之上的可編程数字資產。其核心機制,是通過鏈下儲備資產(如美元、人民幣等)的託管,將法幣的賬麵價值映射為鏈上的同質化代幣。它不依賴銀行賬戶即可轉移,依靠智能合約自動執行,具備高效、去中心化、低成本等特性。

- 正因如此,穩定幣被廣泛用於以下典型場景:

- 跨境貿易結算:企業間可通過 USDT 或 USDC 等美元穩定幣,實現秒級跨境支付,大幅降低外匯手續費與清算周期;

- 自由貿易區與保稅倉支付系統:在自貿園區內,人民幣穩定幣可用於一鍵分賬,涵蓋倉儲、關務、物流等多種場景;

- 供應鏈金融:平台企業利用穩定幣貼現應收賬款,並自動完成上下游的多級拆分轉付;

- 碳交易與数字資產市場:以穩定幣為標的的「鏈上信用資產」可實現 7×24 小時自動撮合,提升碳信用、数字權益等類資產的流動性;

- B 端與 C 端支付工具:作為跨境工資發放、留學繳費、離岸理財、保證金管理等支付場景中的無縫中介,穩定幣能有效打通傳統金融系統與鏈上經濟之間的「最後一公里」。

我們必須看到,穩定幣確實可能被用於洗錢、私人換匯等非法活動,但也有切實的正向用途,這正是為何美國、中國香港、新加坡等多地都在积極嘗試探索為其設計「合規沙盒」。

因此,我們在評估穩定幣監管政策時,不能只盯着其「匿名性」「無國界」等風險標籤不放,更需要深入理解其在跨境支付、金融服務、產業協同等方面的價值。與其將其徹底排斥於體制之外,不如正視其作用邏輯,思考如何以可控方式讓其為我所用。

穩定幣不是犯罪工具,制度缺位才是問題根源

穩定幣不是天然的犯罪工具,它是新金融結構的載體。它是否會被濫用,關鍵取決於制度是否能及時跟進。一味的打壓,並不能阻礙技術的飛速發展,同時,我們失去的,也不僅僅只是監管不能達到預期,更是本可掌握的全球競爭力。(事實上,似乎我們也從來不曾积極爭取和主動建設)。

從我作為刑事律師的辦案經歷來看,制度的真空帶來的是實質性的執法困境。

第一,制度真空,辦案單位認知滯后。

國內政策一味的打壓、否認虛擬貨幣的價值和意義,且缺乏相關法律依據和辦案指引,其實從執法角度來說,並不有利於案件的順利辦理以及法律的正確實施。

我們在全國多地代理 Web3 相關刑事案件,與不同層級的司法機關頻繁打交道。可以負責任地說,絕大多數基層辦案人員對區塊鏈的技術原理與運行機制仍缺乏基本認知。這都需要我們律師去向辦案人員普及基本的概念之後,第二步才是展開關於法律爭議的論證。

例如,近期我們代理的 Web3 案件,當地司法機關希望我們的當事人主動上交上億的虛擬貨幣作為「違法所得」,但該案的主審法官在開庭前和我們的溝通中,主動詢問我們:這一串串字母和数字(地址,交易哈希)都是什麼意思啊?——決定當事人命運的案件承辦人,卻對這個領域一無所知,而這,卻是我們辦理大量涉及虛擬貨幣,Web3 項目方,交易所刑事案件的常態。

第二,打擊策略碎片化,執法行為形同「打地鼠」。

目前我國對穩定幣和虛擬貨幣的監管路徑,並未形成成體系的合規指引。從控方的角度看,涉虛擬貨幣、Web3 類案件在定性上往往缺乏清晰邊界,易造成法律適用上的搖擺不定,也讓執法人員疲於奔命,一直陷入「打地鼠困境」當中。

司法機關長期靠「堵漏洞、抓現行」來維持底線,註定是高成本、低產出的方式。只要市場存在真實需求,只要跨境支付、鏈上交易仍有空間,就永遠會有「替代性方案」被開發出來。此時再去抓「邊緣人」、封「下游口」,不過是延續傳統打擊犯罪的邏輯而已,註定治標不治本,難以形成真正可持續的治理體系。

真正有效的制度建設,既不是「純靠打擊」,也不是「閉門造車」,而是要構建一種在安全與效率之間取得動態平衡的體系。這才是未來金融治理應走的方向。

結語

真正的出路,不在於堵死「穩定幣」這類技術工具,而是構建能夠引導、替代、規制的合規生態體系,讓虛擬貨幣監管政策能夠精準有效地發揮作用。讓該打擊的無處遁形,讓該利用的為我所用。