所有語言

分享

中本聰的 109 萬枚比特幣 是否會成為信仰的代價?

作者:Daii 來源:mirror

這不是一個修辭問題,而是一個日益迫近的現實命題。

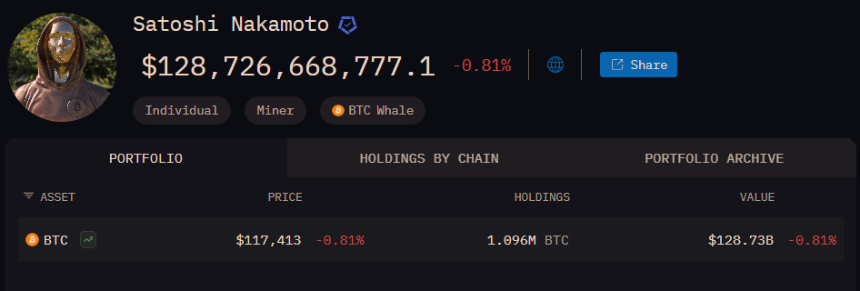

在比特幣的世界里,中本聰的那 109.6 萬枚比特幣從未移動,彷彿是這個系統最初的“信仰錨點”——象徵去中心化的純粹,也象徵創世者的隱退與不干預。

但現在,一個技術變量正在把這堆“聖物”推向風口浪尖。

不是因為它會不會被用,而是因為它幾乎“註定”會被破解——只不過,動手的,不是黑客,而是量子計算機。

在我的《比特幣最大的雷,還沒有爆——但這或許也是你最大的機會》知乎發表后,大家對此已經有了一個共識:

這顆雷,不再是“是否會爆”的問題,而是“何時爆”的問題。

於是一個更敏感、更具爭議的問題被推到聚光燈下:

面對量子威脅,我們到底該不該處理中本聰的比特幣?

-

動了,或許能避免災難;

-

不動,或許能保住信仰。

這場爭論,撕開的不是代碼本身,而是去中心化世界最深處的那道哲學傷口:

當保護信仰本身,會傷害信仰的現實根基時——我們該如何抉擇?

在探討如此深刻的問題之前,我們還是先回顧一下:去中心化是如何成為信仰的?

1. 去中心化,一種信仰?

“去中心化”並不是一個新鮮術語,但在比特幣的語境中,它早已超越了技術架構,逐漸被奉為一種不可談判的信仰。

要理解這份信仰的力量,首先要理解它的“對立面”——中心化世界的深層結構。

在傳統金融體系中,銀行、清算所、央行等機構垄斷了對賬本的最終解釋權。一個賬戶是否被凍結、一筆交易是否有效、一個人是否“值得信任”,從來不是你自己說了算,而是系統背後的“權力結構”說了算。

這種結構表面看是秩序,實則是對財產權的有條件施予: 你擁有的,不是你的“權利”,而是他們允許你暫時使用的“資格”。

而比特幣的誕生,正是一次從源頭拆解這套體系的激進嘗試。

在比特幣中:

-

你不需要申請,不需要授權,不需要身份;

-

任何人都可以發起交易,任何節點都可以驗證它的合法性;

-

賬本由工作量證明機制驅動,一經寫入,歷史就不可篡改;

-

沒有“管理員”,沒有“後門”,沒有“例外”。

去中心化,在這裏,不是“很多人一起維護”的意思,而是根本沒有哪個人有特權維護。

這種結構催生了比特幣最核心的三大原則:

-

不可篡改性(Immutability):一旦寫入賬本,永不更改;

-

抗審查性(Censorship Resistance):任何人都不能阻止你交易;

-

無需許可性(Permissionless):人人天然擁有使用權,無需批准。

這三大原則,並非寫在白皮書上供人傳閱的道德宣言,它們被編碼進協議,被驗證在運行,被信奉成共識,最終被升華成了一種抵抗權力干預的精神燈塔。

所以對於許多比特幣信徒而言,去中心化早已不是某種工程機制,而是值得用波動換取、為自由放棄便利、甚至願意冒存亡風險守護的信念。

他們相信:

一套不被任何人控制的賬本,比一個誰都說得通的妥協世界更值得信任。

但問題也恰恰在這裏。

因為一旦你承認“某些情況例外”,比如凍結一個高危地址、修改一段歷史記錄、配合一次監管需求,那麼比特幣的神聖不可侵犯,就從“絕對規則”變成了“共識協商”。

也就是說,去中心化就不再是信仰,而只是一種“策略”。

而量子計算機的到來,正是這個信仰系統的第一場真實考驗。

它不是在挑戰技術,而是在挑戰人心: 當系統真的面臨生死時,你是否還願意選擇不干預?

這不再是關於節點如何同步,而是關於人類能否在危機中,依然堅守“不可觸碰”的底線。

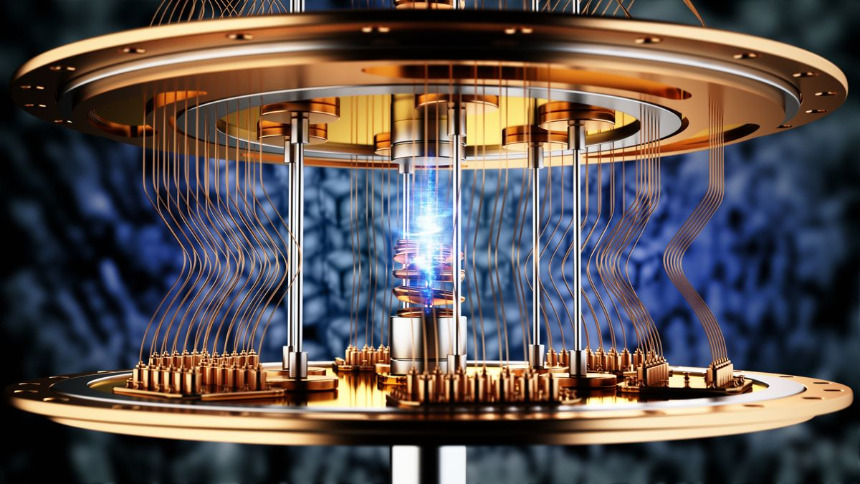

2. 量子計算機,引發信仰危機?

比特幣的信仰,不只是“共識”二字那麼抽象。它的安全性,紮根於現實世界中最穩固的基石之一——密碼學。

比特幣用的是橢圓曲線加密算法(ECDSA)。該算法的安全基礎是“橢圓曲線離散對數問題”,即:

已知公鑰,推導私鑰幾乎不可能完成——至少,在經典計算機上確實如此。

然而,量子計算改變了這場遊戲。

1994年,數學家 Peter Shor 提出了一種量子算法(Shor算法),能在量子計算機上高效求解大數分解與離散對數問題。這意味着,一旦量子比特(qubit)數量與穩定性達到閾值,現有的 ECDSA 安全機制將被完全瓦解。

據麻省理工學院與谷歌聯合團隊的研究,破解一個256位比特幣地址,理論上需要約 2330個穩定的邏輯量子比特和數百萬次門操作。

傳統計算機需要上億年才能窮舉出來的私鑰,量子計算機理論上可以在幾小時甚至幾分鐘內破解。

這不是危言聳聽。早在 2019 年,Google 就曾宣布實現“量子霸權”——一台 53 量子比特的量子計算機,完成了超級計算機需要上萬年才能處理的任務。IBM、英特爾、阿里巴巴也都在競賽這條量子軌道。保守預測認為,2040 年前,擁有上千量子比特的量子計算機將面世。

到那時,加密世界所有依賴現有非對稱加密算法的系統——包括比特幣、以太坊、甚至整個互聯網的 HTTPS 加密協議——都將面臨大規模失效的風險。

這不再是“技術更新”的問題,而是對一整套秩序的挑戰。

截至 2024 年底:

-

IBM 宣布其最新量子芯片 Condor 達到 1121 個量子比特,雖未完全容錯,但已接近千位門檻。

-

美國國家標準與技術研究院(NIST)緊急推進“后量子密碼算法”標準選拔計劃,明確指出 ECDSA 將在未來十年内面臨“可預期風險”。

在這樣的背景下,比特幣所面臨的風險,已經從遙遠的“理論威脅”,正式邁入了“戰略防禦階段”。

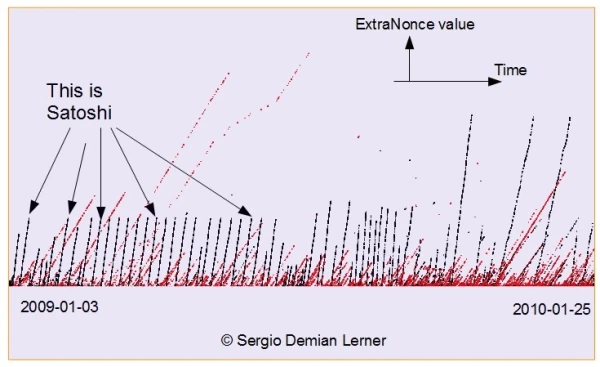

而系統中最脆弱、也是最敏感的部分,正是那批從未移動過的早期比特幣——也就是我們熟知的 Patoshi 區塊 所屬地址。

所謂 Patoshi 區塊,是指區塊鏈分析專家根據挖礦行為模式識別出的疑似由中本聰在比特幣早期親自開採的一系列區塊。

這些區塊的特徵包括:固定的時間間隔、高度一致的Nonce分佈,以及獨特的“ExtraNonce”增長規律。根據這些鏈上痕迹,研究者推測,控制這些區塊的礦工賬戶極有可能屬於中本聰本人。

Patoshi 區塊共計約挖出了 109.6 萬枚比特幣,自誕生以來從未被移動,也沒有任何花費記錄,成為比特幣世界中最神秘、也最敏感的“沉默資產”。它們的安全狀態,直接關乎比特幣信仰的象徵與系統的潛在脆弱點。

相比通過軟硬分叉實現的抗量子代碼升級,這 109.6萬枚中本聰比特幣才是真正可能引發社區分裂的導火索。

3. 如何處理中本聰比特幣,將引發價值觀衝突?

那麼,為什麼這些中本聰比特幣如此危險?

因為它們採用的是極早期的 Pay-to-PubKey(P2PK) 腳本格式,其公鑰早已明文暴露在鏈上。這意味着:

-

攻擊者只要通過公鑰就可以破解出私鑰,從而直接轉移資產。

-

這種攻擊方式,正是量子計算最擅長的。

根據鏈上追蹤數據显示,這批地址累計持有約 109.6 萬枚 BTC。如果這些資產一旦被攻破並拋售,市場將面臨超過 1200 多億美元 的衝擊,後果不堪設想。

因此,關於是否應“預處理”這批中本聰比特幣的討論,正逐漸從邊緣話題,變成不得不直面的現實命題。一場圍繞“中本聰幣應否處理”的大討論正在社區持續升溫,而目前主要有三種聲音:

3.1 第一種聲音:“動不得”——比特幣的賬本絕不可碰

這是比特幣社區中最古老、最根正苗紅的聲音。 他們主張:哪怕這批幣真的被盜、真的砸盤、真的動搖信心,也絕不能開啟“人為干預賬本”的先例。

為什麼?因為一旦你動過一次,就會動第二次、第三次。這不再是一個單一事件,而是一個“權限”的開端——誰來定義什麼是“合理干預”?是Core開發者?是礦工?是某個國家或法院?

正如 Bitcoin Core 開發者 Matt Corallo 曾多次公開表示:

只要你動過一次賬本,那它就不是比特幣了。

他們認為,去中心化的意義正是:即使系統要爆炸,也不能讓某人來按暫停鍵。

這是一種“讓信仰大於風險”的堅持。但問題也在這裏——如果這不是一種政治正確的自我催眠,它就必須做好“看着比特幣被黑客洗劫”的心理準備。

3.2 第二種聲音:“要動,但必須有限度、極其慎重”

這一派不輕易動手,但他們並不認為“不動”是神聖。他們強調的是現實主義:

“如果我們能通過共識,阻止一場即將到來的核爆式拋壓,為什麼不做?”

他們提出的具體方案,往往包括以下幾個要素:

-

通過軟分叉實現鎖定機制,比如只對某幾個特定的 P2PK 地址設置 spendability 限制;

-

凍結並非永久,而是延遲激活:如設置 10 年冷卻期,在期間內持幣人可以通過後量子簽名“證明自己”以贖回;

-

全社區共識投票機制:不由某個團隊說了算,而是由礦工、節點、開發者與用戶集體參与決策。

這種路徑聽起來更理性,也有前例可循。

例如,BIP-119(OP_CHECKTEMPLATEVERIFY)就是一種提案工具,可用於實現複雜鎖倉腳本結構。儘管最初設計用於批量支付和費用優化,但也有開發者提出可以將其用於限制特定UTXO 的支出權限,從而“凍結”某些地址。

他們強調這不是“中心化干預”,而是一次技術性的、社區達成廣泛共識的“系統自衛機制”。

但問題在於:即便共識再高,一旦賬本可以改,信任就不是“自動”的,而是“協商的”。

3.3 第三種聲音:“別凍,別改,別談判——讓它自然死亡”

還有一派主張:“我們什麼都不用做。”

這不是放棄,而是一種技術主義的冷靜。他們認為:與其去製造倫理麻煩,不如通過協議升級,引導用戶遷移到量子安全地址,從而讓這些高風險的舊地址“自然失活”。

怎麼做?

-

鼓勵用戶將舊地址的資產遷移到支持后量子簽名的 P2TR(Taproot)或未來的 XMSS/LMS 地址;

-

用經濟激勵機制(如手續費優惠)誘導鏈上“安全升級”;

-

在系統層面不凍結任何地址,但也不認可非后量子簽名對某些關鍵路徑的控制權。

這種方式的好處是不傷共識、不動賬本、不惹爭議,但代價是極其緩慢,且對中本聰那批“裸幣”毫無作用——因為這些幣根本沒人能“遷移”它們。

換句話說,這種方案是對未來負責,但對“那一顆炸彈”無能為力。

3.4 小結

目前,沒有任何一種方案能夠完全避免爭議。 每一種路徑都是一次價值排序:你是更在乎不變的規則,還是更在乎現實的安全?

有人說,比特幣是一座神廟,不該因為危險就把神像搬出去; 也有人說,比特幣是一艘航船,如果你知道船底有炸藥,那就應該立刻處理。

但這一次,不再是代碼可以自動解決的問題。 它是一次社區集體意志的試煉,一次關於“權力與原則”的終極投票。

而它的真正問題是:

我們真的準備好面對比特幣不是“不能動”,而是“能動但選擇不動”的未來了嗎?

很顯然,這是又一次價值觀衝突。

4. 價值觀,不容談判?

每一次比特幣面臨危機,表面上看是代碼、參數或地址的技術分歧,但本質上,幾乎都指向同一個深層問題:

我們心中那個“什麼是比特幣”的定義,還能統一嗎?

這一次也不例外。

你以為社區爭論的是是否凍結中本聰的比特幣,是否該為了防止被盜而進行干預,其實大家爭的,是一件更難統一的東西——價值排序的優先級。

而這並不是比特幣第一次遭遇這樣的“信仰裂谷”。

時間回到 2017 年,比特幣曾因“擴容”問題陷入內戰。

一派主張堅持 1MB 區塊上限,強調去中心化與節點可運行性;

另一派主張提升區塊大小,提高 TPS,讓比特幣更像“全球支付網絡”。

這場爭論最終以硬分叉收場,誕生了 Bitcoin Cash(BCH)。而歷史的走向也很清楚:BTC 堅守“簡潔賬本”的底線,至今依然是全球市值最高的加密資產;而 BCH 雖未沉沒,卻始終處在主流敘事之外。

這說明什麼?

比特幣的技術可以升級,路線可以爭論,但共識不能輕易撕裂。一旦撕裂,它的代價不是“換個鏈用用”,而是整個信仰體系的重構。

而相比 2017 年的“區塊之爭”,如今圍繞“是否干預中本聰地址”的分歧,只會更加劇烈。

-

那次爭論的是“交易效率”,這次討論的是“賬本能否改寫”;

-

那次分歧在於“應用定位”,這次撕裂的是“去中心化治理的邊界”;

-

那次爭議落點是“如何做更好的比特幣”,這次則關乎“什麼還能叫比特幣”。

一些支持主動干預的聲音認為,是時候像以太坊一樣,讓比特幣具備一定的“治理彈性”了,不能再做一個“旁觀者式的系統”。但反對者的質疑也同樣犀利:

“如果我們也開始修改歷史、凍結地址、過濾交易,那我們和以太坊還有什麼本質區別?”

這不是一句情緒化的指責,而是一記警鐘。

一旦你為“特殊情況”開了口子,邏輯的堤壩就會開始崩塌:

-

你可以凍結中本聰幣;

-

你也可能凍結遭美國制裁的地址(如 Tornado Cash);

-

然後你可能配合監管設定某種“交易白名單”機制……

這一路走下去,正是比特幣花了十四年拒絕走的那條路。

而如果這場關於“是否動手”的分歧,無法取得壓倒性共識,最終的結局很可能是——又一次硬分叉。

千萬別誤解,比特幣協議雖然強韌,但並不“不可分裂”。

任何一個人、一個組織、一個礦池,只要願意 fork 源代碼、修改規則、啟動新區塊鏈,都能創造一條“另一個比特幣”。

過去十年裡,這樣的嘗試比比皆是,從 Bitcoin XT 到 Bitcoin Gold,再到 Bitcoin SV,其中絕大多數最終沉沒無聲。

但如果這一次分裂的核心,不是技術參數,而是對“治理權邊界”的理解,那這條分叉鏈,很可能不只是臨時的“測試鏈”,而是另一種“新共識”的啟程。

到那時,BTC 也許仍然是 BTC,但它不再是當初那個所有人都能達成最低共識的“数字黃金”。

它可能變成兩個比特幣:

-

一個守着“純凈賬本”,哪怕被動挨炸,也拒絕動用權限;

-

一個主張“理性干預”,為了系統安全願意有限修改歷史。

而你,作為這個系統中的一員,也終將不得不選擇:

你相信的是“規則至上”?還是“靈活生存”?

結語

量子威脅把中本聰的 109.6 萬枚比特幣推向聚光燈中心,但這並不意味着“末日倒計時”。即便它們最終被破解,最直接的後果也只是一次突發的供給衝擊——價格或許會劇烈波動,卻不足以摧毀整個系統。

比特幣早已歷經 Mt.Gox 崩盤、3AC 清算、FTX 災難,每一次看似“瀑布”的瞬間,最終都被市場吸收、築底、重構新高。新增籌碼終將落入長期信仰者之手,鏈上費用與算力在劇烈波動中再定價。

量子風暴或許掀起巨浪,但真正掌舵航程的,是共識的韌性與方向。

量子衝擊不是終結,而是放大鏡。

它放大恐慌,也放大信心;放大技術脆弱,也放大集體智慧。

最終,比特幣會用實戰告訴世界:

信仰並不脆弱,只是需要一次次危機,來證明它值得被守護。