所有語言

分享

當硅谷染指戰爭:80億人的數據被搓成核彈

作者:史中

“AI 核彈頭”正對着我們

我希望你記住一個名字:帕蘭提爾(Palantir)。在接下來的幾年中,這家公司也許會製造出成千上萬枚“AI 核彈頭”。不出意料,其中很大一部分會對準我們和我們腳下的土地。

Palantir 的老闆是彼得·蒂爾,他也是“美版支付寶” Paypal 的創始人。

就在十四年前,利用 Paypal 鍛煉出來的大數據分析能力,Palantir 曾幫助美軍在幾十萬平方公里的漫漫黃沙中大海撈針,把子彈精準地射向本·拉登的眉心。

本拉登被擊斃時所在的住宅

彼得·蒂爾擁有最強的大腦,以及最弱的同情心。

他藐視幾乎一切人類。“庸眾”在他眼裡是整齊的羔羊,是提煉數據的鈾礦。

他手握硅谷科技的劍柄,本可以躺在百億美金上花天酒地,卻偏要用“獨孤九劍”染指政治。

當然,與傳統軍工複合體深度媾和的國會山一直對他這個“硅谷軍火新貴”不冷不熱,不肯委以重任。

直到。。。

他拼盡全力把特朗普第二次推上總統寶座。

美國的每一個細胞都開始閃耀右翼的光芒,大眾從未如此接近某種“宗教狂熱”——無懼,甚至期待某種血腥。

當硅谷染指戰爭,他們會把殺戮變成电子遊戲:爆炸不過是屏幕上的像素閃爍, 死亡也不過是右上角的 Kill 数字 +1 再 +1。

狂人永遠存在。但真正的危機,始於狂人觸碰權杖的那一刻。

死神之吻和兩枚“鋼印”

2001 年 9 月 10 日,深夜。

彼得·蒂爾和 Paypal 的首席財務官一起,枯坐在延誤的飛機上,停機坪的景色已經凝固在窗外幾個小時。

Paypal 到了最危險的時刻。作為新興的互聯網支付平台,Paypal 一直靠“大撒幣”招攬用戶,收入卻少得可憐。投資人的錢已經見底,虧損還在持續。

一年前,最兇狠的競爭對手 eBay 提出用 3 億美元的低價收購他們,並且貼心地說:不賣也行,我們就只好動動小指頭把 Paypal 弄死。

彼得·蒂爾的藍色眼睛閃着幽光,微微湊上前去:“來,弄死我吧。”

狂妄並非毫無來由,他的內心已經盤算了一整套秘密計劃,準備賭把大的。

這天登機前,他其實剛從華爾街摩根士丹利銀行的辦公室走出來,想要各種姿勢睡服對方保薦 Paypal 衝擊上市。結果那群大佬咂嘴:您這玩意兒吧。。。說白了就是“無照銀行”,你懂我們意思嗎?

秘密計劃出師不利呀。。。

飛機廣播打斷了彼得·蒂爾的愁思:“抱歉我們的飛機還沒有起飛計劃,如果您決定改乘明早的航班,現在可以下機。”

心亂如麻的彼得·蒂爾挪不動屁股,決定就坐在這裏聽天由命。身邊不少乘客罵罵咧咧地下了飛機。

昏沉中,飛機終於聳入雲霄,次日凌晨,彼得·蒂爾降落舊金山。

就在那之後幾個小時,突發新聞佔據了所有電視台,一架紐約飛往舊金山的早班機被劫持,墜毀在賓夕法尼亞。另外還有三架飛機也被劫持,滿載活生生的乘客,撞向了世貿大廈和五角大樓。

沒錯,那架墜毀的飛機里,就有昨天從蒂爾的飛機上下去的人。恍惚間,他還能記起一些人的面孔。

那個暗夜,他們無聲無息地被死神銬走。

距離登上 9·11 死難者名單隻差毫釐的兇險經歷,如鐵棍刺穿頭顱,在彼得·蒂爾的腦中打下了兩枚冰冷的鋼印:

第一枚鋼印:生命無常,不值得讓虛無縹緲的“道德絆腳石”擋住財富之路。

他開始用極端冷酷的方式推進 Paypal 秘密計劃:

他先是以辭職為要挾,逼迫投資人用幾乎免費的價格把一大筆 Paypal 股份賣給自己;

然後他果斷拋棄了傳統投行,用自己堅定持股的行為說服了專門支持互聯網企業的投行所羅門美邦,一腳踹開了上市的大門。

眼看 Paypal 真要上市,eBay 慌了,不斷提高出價,希望趕緊收購,以免兩家上市公司打架的烈度超出極限。

彼得·蒂爾表示認真考慮,但就是拖着不答應。

拖到 2002 年,Paypal 如願掛牌上市,彼得·蒂爾把賬上為數不多的錢用來大肆炒作,鼓動用戶穿 Paypal 的 T 恤參加 eBay 的用戶大會。

Paypal 股價應聲大漲,市值逼近 14 億。

eBay 心理防線終於崩潰,提出用 15 億美元高價全資收購。就在對方還沒來得及喘氣的當口,彼得·蒂爾火速同意了這個要約。

Paypal 併入 eBay,彼得·蒂爾當天辭職,拋下前幾天還對他們承諾要並肩作戰的老夥計。接下來他拿出巨資做空 eBay,相當於把自己手裡的所有股票以現價變現。

一套操作行雲流水,彼得·蒂爾拿着 5500 萬美元全身而退,沒一絲興趣回頭看身後的爆炸現場。

第二枚鋼印:異族不是用來統戰的,是用來消滅的。

9·11 劫機者是冷血動物,獻祭自己的生命,也枉顧飛機上無辜的男女老少。

在命運的軌跡上和這些冷血動物貼臉對視,彼得·蒂爾開始深刻地懷疑美國的全球政策。

過去 20 年,美國以各種援助的名義向世界欠發達地區輸送了大量的物資,基本邏輯就是“富足帶來文明,有飯吃就不會反美”。然而,基地組織卻用這些錢培訓了飛行員,用極端殘暴的方式虐殺了 2977 個美國人。

為你付出了這麼多,你卻從來沒有感動過。。。

彼得·蒂爾開始相信,“非我族類,其心必異”,和異族溝通的唯一語言就是子彈。

也正是從那一刻起,他決心下定:互聯網磨練出最鋒利的數據分析技術,不應只在廣告的溫柔鄉里變成現鈔,它們的終極歸宿應該是——戰爭。

要戰勝對手,他必須變得和他討厭的對手一樣冷血。

平心而論,慘烈的 9·11 最多只是為彼得·蒂爾冷酷的哲學戰車鎖死了方向,而這架戰車本身的鑄造,卻可以追溯到二十多年前。

龍與地下城

1977 年,10 歲的彼得·蒂爾隨父母搬到舊金山。他大部分的孩童時代都生活在硅谷溫暖的海風中。

幾公裡外,就是喬布斯剛剛創立蘋果的車庫,更遠一點兒,是“八叛徒”拱衛的蒸蒸日上的英特爾。

如今回望, 地球上恐怕沒有任何地方比這裏更適合一個孩子度過童年。

但在蜂蜜浸泡的應許之地,彼得蒂爾卻嘗到了苦澀。

他身形瘦弱,不愛說話,又是外來的轉校生,又是德國移民,是壞孩子霸凌的絕佳對象。但他選擇了隱忍,不發一言。

這是一種最深的蔑視:“粗壯的胳膊在聰明的頭腦面前,可憐至極。”

僅有的幾個玩伴,都記得和他一起玩《龍與地下城》的情景。

這個遊戲中有很多角色,巫師、蠻族、僧侶,每個人都有浮夸的技能,孩子們爭相扮演。

而彼得·蒂爾對這些角色沒有絲毫興趣,他每次都會獨攬“地下城主”的角色。

地下城主不是遊戲的參与者,而是他們的仲裁者,負責設計整個冒險故事的走向。

後來,一位夥伴如此回憶:“他喜歡那種不露聲色的控制”。

除了《龍與地下城》,彼得·蒂爾還喜歡下國際象棋,他 13 歲就加入了當地的象棋俱樂部,在俱樂部的排名牆上,蒂爾的名字常年霸榜第一。

他的棋盤上貼着一張紙:天生會贏。

1985 年,蒂爾考入斯坦福大學,在入學填表的時候,有一項是“用一個詞描述你自己”,他寫下了:聰明。

聰明人最喜歡“規則”。確切地說,是別人遵守規則,而自己不用。這場景,就像所有人都在迷宮裡穿梭,聰明人卻輕輕挑開迷宮的蓋子,飛檐走壁。

他在學校里搞起了副業:替低年級學生考試。一次 500 美元。

為了這 500 塊錢,他承擔的風險是被開除。怎麼看這都不像是聰明人的決定。

但在彼得·蒂爾的腦中,只有把迷宮的蓋子掀開對盲目的人們予取予奪時,只有把餅乾渣放在兩群螞蟻中間看他們爭搶時,只有作為地下城主為“勇士們”設計命運時,多巴胺才會瘋狂奔涌。

彼得·蒂爾同樣加入了大學的國際象棋隊。有一次蒂爾駕車帶幾個隊友去參加比賽。他像是着了魔,越開越快,在高速上左沖右突。

一輛警車從身奔來,精準的美式截停。

車上的所有同伴都驚恐地屏住呼吸,看着蒂爾輕輕搖下車窗。

“你知道你開得有多快嗎?”交警怒斥。

在同學齊刷刷的注視下,蒂爾用平穩的男中音回答:“我不確定限速是否有意義。”

交警愣了。

“這可能是違反憲法的,這是對自由的侵犯。”蒂爾盯着警察的眼睛,不疾不徐地說。

交警探過頭來,似乎是要確認一下車裡的人都是啥模樣,然後沉思片刻,擺擺手說:“走吧,別開太快,祝你們愉快。”

多年以後,一車人早把當天的比賽結果忘得一干二凈,但誰都無法忘記彼得蒂爾和交警的那場對峙。

這些生活經驗,足夠年輕的彼得·蒂爾拼湊出自己的散裝哲學。但最終把這些細碎的思考焊在一起的,是他偶然讀到的那本書:《創世以來隱藏的事物》。

這本書的作者是法國哲學家勒內·吉拉爾。

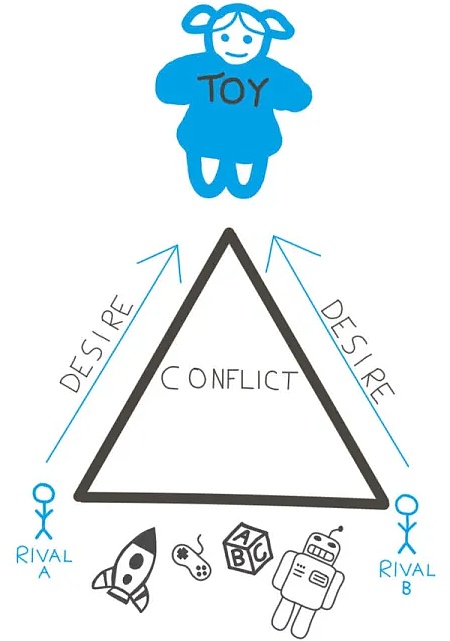

吉拉爾的核心觀點就是一句話:人的本質是復讀機。

小孩子最喜歡的玩具是什麼?是別的小孩手上的玩具。

那麼大人嘞?一毛一樣。人們從來不會思考什麼才是自己需要的成功,他們只是本能地模仿“成功的他者”。

於是,人們爭搶同樣的職位、購買同樣的商品,咀嚼着同樣的八卦,用借來的錢打動自己不喜歡的人,燃燒一生,只為把自己活成別人,還大概率做不到。

這太 TM 荒謬了。

正是這些“隱藏事物”背後的真理,讓彼得·蒂爾對“錢圖無量”但只會盯着同行卷的律師職業失去了興趣,在入行的第七個月零三天,果斷辭職。

一位律師同事在走廊上攔住他問:“教教我,你怎麼做到能瀟洒地離開這個操蛋的行業?”

“從大門走出去,並且不再回來。”蒂爾說。

那。。。哪一行不算復讀機呢?

1996 年,跟人合租公寓,每天吃外賣的蒂爾借遍了親戚朋友,用高回報的誘惑籌集了 100 萬美元,成立了“蒂爾基金”,開始做投資。

但華爾街的大佬不是毛頭小伙兒隨便挑戰的,再聰明的人,也難靠此等魯莽成功。

就在賠得血肉模糊時,他遇到了馬克斯·列夫琴。

但從小伴他成長的硅谷的暖風,冥冥中張開了溫柔懷抱。

這世上唯一的魔法

列夫琴是從烏克蘭移民到美國的數學天才。

小時候,他家窮得買不起電腦,愣是用紙和筆學會了編程。

大學畢業時,他突然感覺自己的創業血脈快壓不住了,於是跑到硅谷碰運氣。但是現實骨感,他晚上蝸居在朋友家的地板上,硌得睡不着,白天熱得沒招,只好去斯坦福大學隨便找一間教室一邊蹭空調一邊補覺。

1998 年的一天,他剛摸進了一個教室, 馬上就後悔了。

算上演講的這位,一共七個人,這麼貼臉愣睡也太不禮貌了,只好硬着頭皮聽這位老哥逼逼。

一聽不要緊,原來您就是搞投資的?!投我啊!

列夫琴說了自己的構想:

他最近迷上了“商務通”,就是那種可以安裝各種程序的掌上電腦。

要是給“商務通”設計一套通信網絡,可以和公司的主機相連處理工作,掌機之間還能互發信息,還可以互相轉賬,那絕對大賣啊!

他想象的,其實就是後來的“智能手機”。

“在這個網絡上,我們還可以設計一種獨立的貨幣,和美元分庭抗禮,讓使用者免受通貨膨脹之苦!”

列夫琴雙眼迷離地暢想。

蒂爾一聽,來了精神。眼前這位老弟絕不是“復讀機”,他的計劃蠍子拉屎獨一份,妥妥的逆行者啊。

我王多魚投了!

這家公司就是後來的 Paypal。

遺憾的是,他們既沒有做出“智能手機”,也並沒有做出那個挑戰美元的貨幣,把名垂青史的機會留給了 10 年後的喬布斯和中本聰。

但它無疑開創了“电子支付”的江湖。

Paypal 剛成立,無數做“电子支付”的公司如雨後春筍冒出來,沒有一萬也有八千。

Paypal 把辦公室租在鬧市區一個文具店的二樓,隔壁還有一家公司,恰好就做這種業務。

那家公司名叫 X.com,創始人是個熱情洋溢的少年,名叫埃隆·馬斯克。

如果說這世界上還有一個人比蒂爾更加混不吝,這個人八成就是馬斯克。

普通人花錢,總會反射式地心疼,但馬斯克天生沒有“痛感”。

X.com 招攬新用戶的方法可謂兇殘,你敢來開戶,我就敢給你 20 美元,你推薦一個人,我還多給你 10 美元,誠信經營,童叟無欺。

而且 X.com 根本不用客戶提供真實信息。

你說你叫“米老鼠”,沒問題,請稍等,賬戶開好了,米老鼠先生。

現在的羊毛黨要是能穿越到那個年代,鼻涕泡都能樂出來。

Paypal 的員工偶然在樓後面的垃圾桶里翻出了 X.com 的商業計劃書,大受震撼,決定抄襲並改進他們的方法,放棄“商務通”,轉而做電腦上的錢包,然後給每個新用戶 10 塊錢,而且提現更簡單。

兩家公司隨即開始了燒錢大戰,用幾乎不合經濟邏輯的補貼來招攬用戶。

那真是互聯網歷史上第一次“神仙打架”,後世什麼滴滴快滴、摩拜 ofo、美團京東的補貼騷操作,都是他們的弟弟。

眼看兩邊的錢都要燒光,他倆只好強顏歡笑把公司合併。開始馬斯克說了算,後來蒂爾搶過方向盤。

但無論是他倆誰掌舵,Paypal 的氣質都一如既往:藐視所有規則。

2000 年的 Paypal,事實上已經成了很多犯罪團伙的同謀——壞人用盜來的信用卡號“替”受害者開通 Paypal,把卡里的錢轉走,最後混雜歸攏到某個賬戶,一把提現。

有一個明擺着的方法遏制這種犯罪:強制所有用戶上傳身份證件嘛!

但蒂爾心裏跟明鏡一樣,之所以這麼多人把 Paypal 作為日常購物的零錢包,就是因為這裏來去自由,不會和銀行一樣搞得大驚小怪。

強制用戶上傳身份的那一刻,就是 Paypal 喪鐘敲響之時。

他寧可花錢遊說監管,也不願意主動合規。

但是用戶被盜刷,就會找銀行;銀行一看錢是從 Paypal 出去的,就會找 Paypal 索賠。這樣下去,要不了兩年,Paypal 還是會 GG。

蒂爾祭出英雄貼:誰有辦法只用現有的數據,就能甄別出來哪些是壞人的賬號,然後咱不動聲色地阻斷它們的資金?

公司首席安全調查員約翰·科塔內克揭了榜,他過去是軍事情報調查官,專門負責從海量情報里分析敵人的動向。

科塔內克在會議室里肝了一個多月,手動篩查出了 1000 多個最可疑的交易,所有的交易都指向一個俄羅斯賬戶,名叫 Igor。保守估計這哥們已經侵吞了 1500 萬美元。

但你發現一隻蟑螂的時候,暗處已經有一百隻。

類似的團伙肯定還有好多,科塔內克累吐了血也查不完啊。於是列夫琴帶着團隊寫代碼,把科塔內克的調查方法變成一個自動化系統。

這個系統可以先把賬戶之間千絲萬縷的聯繫都畫在一張圖上,然後用算法分析,順藤摸瓜,把犯罪團伙的每一個人和每一筆黑資金都標出來。

“啪”的一聲,Paypal 直接開了天眼,把蒂爾都嚇了一跳。

俯瞰沙盤,所有的犯罪分子都像在裸奔,預測壞人下一步的動向易如反掌。

一種熟悉的感覺回來了:這不就是《龍與地下城》的城主么?

任你各路英雄有再多的技能,命運還是無法逃脫地下城主的手掌心。

只不過,這次不是遊戲,是現實。

幾千年來,西方世界一直流傳着“水晶球”的傳說,巫師可以用它看到未來的世界。這種傳說級的聖物,居然在自己手上被創造了出來。

驕傲的彼得·蒂爾臣服在某種更強大的東西面前:

數據是世界上唯一的魔法。

水晶球

Paypal 和 FBI 合作,像小雞啄蟲一樣,噼里啪啦地抓捕犯罪分子。

一瞬間,蒂爾成了打虎的武松,帶着花環遊街。

媒體競相報道:“Paypal 不用大家提供身份證明就能打擊騙子,可謂在保護客戶隱私方面付出了極大的努力!”

現在想來,那個場面有點兒荒謬:

人們並沒有意識到數據分析和隱私之間關係的複雜性。數據究竟歸誰?平台是否有權分析?當分析深入到可以定位個人,是否算侵犯隱私?

這些即使對現在的人們來說也是巨大的道德困境,彼時卻輕巧地達成了共識。

歷史開始疾馳:大眾發自內心的瑞思拜,成為 Paypal 上市、股票暴漲的推手,成為蒂爾狂暴財富的基礎,也像梁靜茹一般給了他未來數十年爭奪“技術權杖”的勇氣。

與此同時,世界開始震顫。

套用丘吉爾的話:9·11 並不是結束的開始,而是開始的結束。

飛機場增加了安檢措施,X 光、脫鞋、在身上摸來摸去,除了讓出行更麻煩以外,對恐怖分子搞事情好像沒啥影響。

信件炭疽桿菌、馬德里爆炸,恐怖襲擊此起彼伏。而始作俑者本·拉登不知所蹤,時不時還給美國發一段錄像貼臉嘲諷。

2004 年,彼得·蒂爾參加了一次政治研討會,之後他把這次會議上的發言和思考總結成了一篇長文,這就是著名的蒂爾進軍情報領域的宣言——《施特勞斯時刻》。

這篇文章旁征博引,很晦澀,但核心觀點非常明確:

1、美國不是全世界,在美國以外的地方,人們並不遵循美國人的底層思維邏輯。

2、現代西方的政治基礎是“啟蒙運動”的核心哲學——“社會契約論”。社會契約論說一切事情都可以通過和平地坐下來簽訂契約而達成。但這是謊言。暴力比契約更底層。

3、西方世界沒人願意思考暴力,全都想通過“契約”來協調世界。這是懶惰,是放棄思考,是怯懦,是迴避衝突。

4、放棄思考的人們開始迴避外部世界,轉而建立“內部世界”:暴力遊戲取代了戰爭,遊樂園取代了壯舉,網劇取代了真正的權謀。

5、當人們意識到這些精心構建起來的“娛樂至死”的幻覺開始失效時,就是“施特勞斯時刻”。

這個觀點,後來引申成為 2011 年彼得·蒂爾最著名的那句話:我們想要飛在天上的汽車,但卻得到了 140 個字(指 Twitter)。

話說,蒂爾的觀點美國人可能不好理解,但我們中國人可太熟悉了。

他的話翻譯過來就是:“不能沉醉在天朝上國的迷夢中”、“帝國主義亡我之心不死”、“放棄幻想,準備戰鬥”。

戰鬥歸戰鬥,蒂爾想用“扁鵲他大哥”的方式戰鬥,也就是——治未病。

他的方法是:建立一個龐大的情報系統,用數據分析潛在對手的動向,在可能的衝突剛開始或尚未開始時,就直接把對手遏制在搖籃里。

為此,他必須做一個兇悍的嘗試。

他坐在一個才華橫溢的斯坦福學弟斯蒂芬·科恩面前,挑挑眉毛:我負責出錢,你負責嘗試用 Paypal 抓騙子的大數據系統找出恐怖分子。

科恩和兩個同學就在蒂爾創立 Paypal 的那間辦公室里開整。

這個項目,就是 Palantir。

Palantir 正是《指環王》中那顆水晶球的名字,它可以觀察到遠方的事物。

但意味深長的是:在原著的設定中,這個水晶球經常被反派大魔王索倫利用,一邊監視善良的勇士們,一邊用幻象誘導他們進入陷阱。

某種意義上說,這是水晶球的宿命。

“我寧肯別人覺得我邪惡,也不願別人當我無能。”蒂爾說。

兩個月後,原型系統寫好了。蒂爾有點犯愁,這玩意兒想要賣給美國軍方,靠眼前這個嘴上沒毛的 23 歲的大學畢業生估計是夠嗆,得找個看上去老成持重,最好頭髮有點白,還不能全白的這麼個人代鹽。

蒂爾的大學室友,富二代,一腦袋椒鹽白毛卷的卡普被選中了。

選卡普不僅因為他科學瘋子一樣的氣質,更因為他的政治觀點和蒂爾臭味相投。

卡普的爸爸是猶太人,媽媽是黑人,都屬於被欺負的對象。卡普從小就本能地反對一切集權,也對各種“綏靖政策”深惡痛絕。

“你要把你的對手嚇得屁滾尿流。”這就是他的哲學。

他口中的對手,就是指伊朗、俄羅斯和中國。

萬事俱備,只剩下一個問題:硅谷大佬都是穿T恤打遊戲的主兒,華盛頓的官員們都是穿西裝打高爾夫球的,根本尿不到一壺。

以至於彼得·蒂爾自己投資了 4000 萬美元后,想忽悠硅谷其他投資人繼續投錢時,他們聽說要跟華盛頓官老爺打交道,都擺出了“咦呃”的神情,把頭搖成了撥浪鼓。

蒂爾用鼻孔看着他們:早晚有一天你們會明白,硅谷要想活到下一集,必須抱住華盛頓的大腿!

戰場上的“飛書”

此刻讓我們輕輕撥動地球,來到東海岸的華盛頓。

假設咱們能穿越,用後來的大數據系統分析 9·11 前一個月的情報,有超過 90% 的概率可以提前發現這場恐怖襲擊。

可當時美國官方手上並沒有一個合適的把這些數據給整合起來得出確鑿結論的系統。

是因為技術沒準備好嗎?

不,是人心沒準備好。

在那之前,美國法律嚴格限制 FBI 和 CIA 收集普通公民的信息。但 9·11 的驚人一撞,撞塌了大樓,也撞碎了美國人心中“個人信息神聖不能侵犯”的執念。

很多之前根本不可能的立法紛紛通過。

潘多拉魔盒被打開。

美國國防高級研究計劃局,也就是大名鼎鼎的 DARPA,隨即開啟了一個計劃,叫做“全面信息感知”,就是要把各種公民的訂票數據、信用卡記錄、电子郵件都收集起來,疊加在政府已經控制的公共數據庫上,揪出恐怖分子。

一個叫波因德克斯特的大叔,是這個計劃的負責人。

話說波叔不是一般的官僚,他畢業於哈佛大學物理系,加入軍隊之後,幫助改造了很多控制系統、通信系統和決策系統,是軍方最懂技術的,也是懂技術的人里最懂軍方的。

波叔想用官方團隊做這個系統,但體制僵化,做出來的東西根本不靈。

就在這時,蒂爾和卡普找到了波叔。雖然波叔非常討厭他倆傲慢的嘴臉,卻一眼相中了他們的技術。

聊來聊去,蒂爾敞開心扉:嗚呼,我們硅谷那嘎達資本家都太自私,根本不願意投資這樣的“為國效力”的企業。

波叔探探身子:“你知道中情局自己也有風險投資基金嗎?”

就這樣,2006 年 Palantir 居然拿到了中情局投資部門(In-Q-Tel)的 200 萬美金投資。

這個錢雖然少得近乎侮辱,但對 Palantir 的野心來說卻是至關重要的——Palantir 的工程師可以搬到一線情報分析人員的辦公室里繼續研發,甚至可以用真實的情報數據測試,這是多少錢都買不來的。

站穩腳跟之後,蒂爾不客氣了,開始用硅谷的互聯網思維碾壓華盛頓:

免費鋪量 + 網絡效應

他們瞄準了前線的部隊,把 Palantir 的系統直接給他們用。

你問多少錢?不要錢,交個朋友!吃得好多幫我們宣傳!

2007 年,由滕內爾上校指揮的陸軍第 2 步兵師第 5 斯特賴克旅戰鬥隊正準備去伊拉克執行任務,Palantir 的工程師直接飛過去和他們見面。

滕內爾看完,說:你們這東西不行,你們的情報必須聯網才能看,但我們作戰的地方連囫圇個的房子都沒幾個,哪有網啊。。。

Palantir 工程師說:別急,等我。

幾個月以後,他們就拿來一個改進版的系統。雖然不能實時聯網,但是出發執行任務之前可以把數據庫都下載到本地運行。執行任務時,例如搜查房屋記錄下的最新數據,回去之後也能自動同步到主數據庫。

這麼一來,就做成了准聯網的系統。

要知道,手裡拿着這麼一個情報系統,就能提前判斷即將踹開的門背後,是全副武裝叛亂分子的概率更大,還是正在烤串的平民的概率更大。

前線將士因此能有更大概率保住性命,他們愛死了。

他們管這個系統叫“上帝之眼”(God's Eye)。

2009 年,隨着滕內爾被調往阿富汗,“上帝之眼”又擴展到了阿富汗的好幾支部隊。前線戰鬥隊一用一個不吱聲。

此時最憤怒的人是誰?

是手裡沒有列裝系統的其他士兵。他們紛紛向上級彙報,因為沒有 Palantir 的系統,我們幾個月傷亡了 30 人,我們的命就不貴嗎?快給我們配!

越來越多的戰鬥隊都用上作戰系統,神奇的事情發生了,他們分別上傳的情報,匯總在一起,蛛絲馬跡就連成了更深刻的洞察。

越多士兵用,它就越好用;越好用,就有越多士兵用。

它就像是。。。戰場上的“飛書”,士兵們通過線上協作,共同完成一個個項目。

只不過這些項目不是軟糯的 PPT,而是冰冷的子彈和溫熱的血。。。

消息很快在阿富汗傳開了,以至於最後駐阿美軍情報主管邁克爾·弗林將軍都成了自來水,去國防部“上訪”,要求趕緊採購,給全軍都用。

2011 年 4 月,Palantir 的員工之間開始流傳一個消息:聽說咱們公司立功了,這两天注意看新聞!

就在一個月後,時任美國總統奧巴馬召開新聞發布會,宣布美軍擊斃了本·拉登。

Palantir 的辦公室里炸開了鍋,大家紛紛擊掌慶祝,但香檳都開了,卻發現一個尷尬的事情:總統好像沒說是我們的技術幫海豹突擊隊找到的本·拉登啊?!

他們找 CEO 卡普去求證,卡普只是微笑不語。

這個懸案竟然成了千年老梗。

那以後,每次有人見到卡普,都會向他求證到底是不是 Palantir 抓到的本·拉登,可直到今天他也沒有承認。

“如果你談論和教皇見面時他說了什麼,你就永遠不會再見到教皇。”他說。

這麼看的話,Palantir 其實就做兩種事兒:

一種是幫軍方幹了件大事兒,功高蓋主人家不讓說;

另一種是阻止了敵人干一件大事兒,沒發生所以沒得說。

這種欲說還休的范兒,成了後來 Palantir 的經典氣質——人們都誇 Palantir,卻沒人知道 Palantir 到底幹了什麼了不得的事情;而越是三緘其口, Palantir 的系統就賣得越好。

問題是,它賣的到底是啥呢?

“開掛”的 AI 殺人機器

雖然對真實案例三緘其口,但 Palantir 官方還是放出一些“假想故事”,讓它的客戶感受實力。

比如他們最主打的產品叫“哥譚(Gotham)”。

哥譚在一個假想場景中的玩法是醬的:

衛星例行偵查發現,A 地漁船突然集結,並且被綁在一起。

與此同時另一個情報显示 B 地某島嶼附近的一艘軍艦從泊位消失。

每時每刻都有情報被輸入哥譚系統,但這兩個情報迅速被匹配,升級成為“重點事件”。

哥譚需要進一步信息才能確認事件。於是它計算出了軍艦航路的分叉節點。如果從節點向北行駛,則觸發事件,向南則不觸發。

衛星的能力有限,無法追蹤軍艦的實時位置。於是哥譚從最近的基地調遣無人機進行偵查。

在派出無人機之前,要有針對性地升級它的軟件,讓它能更準確地識別目標艦的形狀,同時學會根據對手的武器特性來隱蔽自己。

接下來無人機起飛,視頻流實時傳回總部。

無人機發現了軍艦,回報了它的行進方向和武器裝備。

這驗證了之前事件,軍艦正在往“危險”的方向航行。而且距離目的地只有幾個小時的航程。

此時,哥譚開始制定應對計劃,它給出了三套方案:

方案一、派遣實戰部隊;

方案二、派遣戰鬥機;

方案三、利用“航行自由”為借口派遣軍艦過境。

經過自動研判,哥譚認為方案三成功率更高,風險更低。於是建議人類指揮官批准方案三。

指揮官批准,於是 C 國艦隊馬上向目標開進,A、B 兩地均偵測到軍艦的動向,於是 A 船隊取消集結,B 軍艦轉頭北進。

一場危機處置結束。

注意,在整個過程中,發揮作用的已經不僅是大數據,也不僅是對大數據的分析解讀,基於數據的 AI 決策和部署已經成為重頭戲。

換句話說:經過這麼多年,帕蘭提爾手中的法寶早已不是套殼的 Paypal 風控系統,而是一套完整的人工智能加持的兇殘武器。

除了在賽博空間中做分析的大腦,他們還有在現實世界里進擊的實體。

比如這傢伙名叫“泰坦(TITAN)”,這是一個被 AI 武裝的裝甲車,可以實時分析周圍的地貌和戰況,還能指揮自己的戰鬥單位,例如無人機群來攻擊目標。

AI 武器像是某種生命,它自己會尋找出路。

2022 年,俄烏戰爭爆發后,卡普是第一個訪問烏克蘭的美國 CEO,他的目的路人皆知:

復刻在阿富汗和伊拉克的操作,把 Palantir 的戰爭技術推到最前線,接受現代戰爭的檢驗。

很快,Palantier 就在基輔開設了辦公室,而根據《泰晤士報》的報告,Palantir 用 AI 提高了烏克蘭炮擊的準確性、速度和殺傷力。

而就在俄烏戰爭行進的過程中,大語言模型技術爆發,Palantir 也在第一時間把這種技術用在戰場前線,這就是“AIP”。

簡單來說,AIP 就是一個“戰場版 ChatGPT”。

它就像寫文章、寫代碼時在旁邊出謀划策的 AI 狗頭軍師。只不過,AIP 不是輔助你謀生,而是輔助你——謀死。

他們同樣放出了一個 AIP 的假想案例:

在俄烏戰場上,有特工彙報情報:敵軍在 30 公裡外集結。AI 把這個情報推送給作戰指揮官。

指揮官說:“給我一個目標位置 1 米精度以上的地圖。”

AI 給出了兩個選項:

1)用 MQ-9 死神無人機去現場拍攝,精度為 1 米;

2)用衛星拍攝,精度為 0.5 米,但需要等 39 分鐘最近的衛星才能趕到。

指揮官選了第一種。

無人機趕去的路上,有了意外發現,拍攝到一輛 T-80 主戰坦克。

視頻信號實時傳回,並且生成了對這輛坦克三種不同的打擊方案:

1)出動空軍(F-16 戰機);

2)使用遠程導彈(HIMARS);

3)地面部隊(Omega 分隊)。並且附上了每個方案的距離和所需時間。

指揮官選擇用地面部隊,接下來 AIP 開始為指揮官制定 Omega 分隊的具體作戰計劃。

指揮官讓 AIP 分析戰場地形,是否適合一個排的兵力和斯特萊克裝甲車。

AI 根據兵力和地形,生成了可選的行進路線。

接下來,確定了彈藥量,並且針對每一個已發現的目標配對信號干擾器。

最後是打包作戰計劃,提交!

接下來只需部隊出發,把賽博空間里的預演變成現實。

你看,這就是2025 年的真實戰爭。打仗依靠鼠標和鍵盤,屏幕把人和戰場隔開。

彼得·蒂爾鄙視廢柴們用遊戲來替代戰爭,他的解決方案是——把戰爭本身變成遊戲。

很難判斷這是文明還是野蠻,但這是我們必須接受的現實。

而 AI 在這場遊戲里的作用,就是一個“掛”。

它可以自動指揮衛星、飛機偵查敵軍單位和地形,相當於透視全開;

它可以同時思考千萬倍於人腦的信息,比對手更快做出決策,相當於自動瞄準;

它不用吃飯不用休息,隨時保持最高智能水準輸出,相當於無技能冷卻。

在戰爭里開掛,可沒有什麼“官方”下場封號。

技術本無善惡,但 Palantir 被捆綁在彼得蒂爾的哲學戰車之上,它的存在就是為了迎接“施特勞斯時刻”的到來。

經歷過 9·11 的殘酷,彼得·蒂爾已經把西方文明以外的所有文明都視為不可共處的“異族”。

他堅信自己手裡的魔法只能特供西方。

作為彼得·蒂爾放在前台的吉祥物,CEO 卡普也明確說:

Palantir 就是為了支持西方而建立的。公司不和被視為與美國敵對的國家開展業務,例如俄羅斯和中國。

這種西方中心主義和種族優越論乍一聽讓人極度反感,但冷靜分析,我們能潛入更深層的湍急暗流。

美國主導的國際秩序建立在三大支柱之上:華爾街、硅谷、軍工複合體。

而這三股勢力並非鐵板一塊,它們無時無刻不在琢磨蠶食對方的領地。特別是在美國快罩不住當前國際秩序的時候,內部傾軋更是空前慘烈。

彼得·蒂爾看到的歷史機會,是從硅谷崛起,然後一舉吞併軍工複合體的領地。

他的終極目標不是金錢,而是奪下美國的一整根支柱。

而雷神、洛馬之類的老牌軍火商顯然不會輕易讓硅谷來的土包子搶地盤。

過去,美國軍方的一些保守派經常嘲笑 Palantir 的市場份額,說:假如五角大樓的採購是一幢房子,那麼 Palantir 充其量只賣進來一個門把手,還在那吹牛 X。

他們說的是事實。

至少2020 年以前,Palantir 雖然吆喝響亮,但關鍵的國防系統還是被老牌軍火商把持。畢竟整個系統里的人都覺得老夥計更“懂事兒”,你懂的。

而為了扳倒整個體系,必須拉大旗扯虎皮,實名敵對中國是 Palantir 最好的投名狀。

這種一邊倒的味道,也非常對一個人的胃口,那就是——特朗普。

地下城主的“技術權杖”

2016 年,特朗普競選總統。

在硅谷的沉默中,彼得·蒂爾突然跳上舞台,敲鑼打鼓為特朗普站台。

這個操作開了科技公司的創始人不計後果全力為某個總統候選人站台的先例,也實名啟發了老朋友——馬斯克。

細想這事兒有點兒奇怪,特朗普反對移民,而蒂爾是移民。特朗普反對同性戀,而蒂爾是同性戀;特朗普傾向商戰而非熱戰,而 Palantir 是軍工企業。

但蒂爾非常清楚,那些都是細枝末節,他們在底層哲學上非常一致:

1、特朗普不在乎政治正確,他看待世界的方式是“叢林法則”。

2、特朗普不是復讀機,他知道美國真出問題了。

3、特朗普不相信契約論,他為了目標可以不擇手段。

蒂爾的鞍前馬後,讓他從眾多馬屁精的縫隙里搶來了懂王的一點兒注意力。

“你太棒啦,我們是一生的朋友!”

某次競選大會結束時,特朗普對蒂爾說。

就在特朗普就任的第一年(2017),五角大樓通過了“梅文計劃”,它又被稱為現代版的“曼哈頓計劃”。

簡單來說,梅文計劃的主要目的就是用各種人工智能技術來加持軍事技術。

這個計劃集結了美國最強的科技公司。而從第一天起,Palantir 就是最积極的那個,它爭取到的差事是提供大數據分析和 AI 系統,而亞馬遜和微軟提供底層雲計算和 AI 算力。

值得注意的是,谷歌最初也是梅文計劃的參与者,但在 2018 年,有 4000 名員工請願抗議,不想把自己研發的 AI 技術用於殺人,谷歌在壓力下退出梅文計劃,被 Palantir 一頓“美奸賣國賊”臭罵。

正是從這時起,Palantir 迅速崛起,營收每年翻兩番。

即便如此,蒂爾收穫的權力比他自己的預期要少得多。他真金白銀助選,特朗普卻沒給太多政府職位讓他安插自己的親信。他提出了很多改造政府的建議,比如基於大數據技術重構政府的系統,特朗普也沒有特別熱心。

這一切的底色是:特朗普剛和硅谷打交道,哪能一上來就掏心掏肺。

然而,蒂爾的可怕之處,就在於“不着急”。

既然數據是世界上唯一的魔法,那麼魔法早晚需要權力的護佑,權力也早晚需要魔法的加持。

早晚的事兒,着什麼急?

這不,2024 年,特朗普再次殺回白宮。他不僅把過去的 MAGA 政策原封不動帶回來了,還帶來了對硅谷“遲到的信任”。

只不過,蒂爾好不容易暖熱的被窩被老對手馬斯克搶先鑽進去。

不過蒂爾也壓根沒想跟他搶。老狐狸這次有了經驗,他覺得站在前台有點危險(後來馬斯克的命運也證明了這一點)。

蒂爾決定暗渡陳倉,動用鈔能力,把自己的親信、多年的得力幹將 J.D.萬斯推上了副總統的寶座。

蒂爾又一次站在了“地下城主”的位置。

有了這麼多年在軍方的不屑滲透,加上特朗普和萬斯正副總統的支持, 再加上五角大樓的高層被換成了年輕的技術派,Palantir 終於名正言順地從“門把手”向“整幢大廈”突進。

雖說特朗普討厭打仗,要求軍費縮減。但即便如此,Palantir 從軍火老錢手裡搶下的存量訂單就是一座金礦。

何況特朗普討厭打仗,並不意味着就能不打仗,這不,上任沒半年就轟炸了伊朗。

截止 2025 年 7 月,傳統軍工的頭把交椅雷神的市值是 1900 億美元,而 Palantir 的市值已經衝過了 3300 億美元。

在 Palantir 的市值超越雷神的瞬間,一場“技術權杖”的歷史交接已經發生。

彼得·蒂爾不無感慨地說:“二十一世紀,終於來了!”

更確切地說,是“彼得·蒂爾的二十一世紀”來了。

硅谷的冬天

在孩提時代,我們也許都曾幻想過自己的二十一世紀。

也許那時的能源富足,工業發達,人們有更多的時間陪伴愛人和孩子;也許那時機器人會在街道穿行,送貨送信,分擔我們的風塵僕僕。

也許那時,人們可以輕易跨越山海,與千里之外不同膚色種族的人么把酒言歡。

這何嘗不是硅谷先賢的夢想。

James Gosling 夢想讓計算機語言能“一次開發,到處運行”,寫出了 Java ;

John Warnock 夢想讓學術文章用簡易的格式通行天下,發明了 PDF 格式;

Bob Metcalfe 的夢想把所有人面前的電腦連接在一起,做出了以太網。

Linus Torvalds 夢想用自由的操作系統打破商業垄斷,我們有了經久不衰的計算機靈魂 Linux;

Steve Wozniak 夢想讓計算機從企業的機房走上普通人的書桌,才有了今天的 Apple。

人們稱他們為代碼英雄,因為他們把數據和信息連接起來,是為了讓人們有機會彼此理解。

但如今,世界卻向相反的方向呼嘯。

雖然 Palantir 在 2020 年 8 月因為受不了硅谷的左翼文化而搬家離開了硅谷,但事實證明它走早了。

特朗普第二任期開始后,硅谷的一些大佬紛紛右轉,包括甲骨文的埃里森和 Meta 的扎克伯格,還有 OpenAI 的奧特曼都表示支持特朗普和他的孤立主義戰略。

理論上來說,硅谷擁有賽博空間里最強的數據獲取和分析能力,而五角大樓擁有實體世界最強的軍事裝備。

二者合流,正在用 AI 做出“新核武器”,讓殺人像遊戲一樣高效,讓仇恨的鴻溝更深更廣。

我們始終不願承認的是:也許彼得·蒂爾是對的。

世界本就是叢林,所有寫着飄逸簽名的“契約”都建立在武力威懾的脊背之上。

當戰略核威懾已經無法箍緊分崩離析的世界時,AI 武器也許是“新威懾”的最佳候選。

沒人能阻止世界走向分裂,這固然讓人心痛;

但更讓人心痛的,是曾經給全世界溫暖和希望的硅谷正在用“技術魔法”親手加速這場分裂。

硅谷向右轉,看上去是順應歷史時勢,但它可能帶給美國最深的傷痛,是原本在科技周圍升騰的善意被徹底葬送。

聖地從來靠遠方的信仰而存在。

無數歷史已經證明,當聖地失去了來自遠方的尊重,它便迎來沒落的開端。

四十年前,加州的晚風拂面,不知有沒有一個孩子結束了一天的探險,面對春風沉醉的晚霞慨嘆:

“我真的難以想象世界還能怎樣變得更好,不如祈禱,就讓時間永遠停在這個傍晚吧!”