所有語言

分享

起底「鑫慷嘉」,受害人的錢還能要回來嗎?

撰文:劉正要

來源:劉正要律師

引言:披着投資外衣的「新騙局」

近期,在多個社交平台與投資交流群中,「鑫慷嘉」成為頻繁被提及的關鍵詞。據網上公開資料,鑫慷嘉自 2023 年起開始活躍,以「迪拜黃金交易所中國分站」的名義展業,初期以原油期貨投資名義,後期以「大數據投資」「外匯投資」「虛擬貨幣投資」等名義吸引投資者。參与者通過繳納 1000 USDT(泰達幣,虛擬貨幣的一種,1USDT 可以兌換 1 美元)的門檻費成為會員,按照所謂「軍事化」的組織機構來發展、壯大,不同層級之間存在着不同比例的返利。

(網傳鑫慷嘉內部的組織結構和層級返利)

在今年 6 月 26 日,鑫慷嘉平台全面關閉提現通道,網傳國內有 200 萬的投資者,老闆黃某等人捲走 180 億左右。甚至涉案資金是以虛擬貨幣 USDT 被混幣后(可以理解為洗錢「漂白」)轉走。

其實在今年 4 月迪拜官方的黃金和商品交易所(DGCX)就發布過通知,表示 DGCX 在中國並沒有設立任何的關聯機構或有任何合作夥伴。

早在 2024 年至今中國內地的一些部門也對鑫慷嘉做出過警示,但是至今還有人在我的視頻下面留言,質疑劉律師對於鑫慷嘉暴雷的判斷。也有人覺得我說得太晚了,可能是自己的款提不出來了。

一、「鑫慷嘉」模式,構成什麼罪?

目前並沒有司法機關或金融管理機構官方出面通報鑫慷嘉是否構成犯罪,但根據網上流傳出來的一些材料,劉律師判斷按照鑫慷嘉的模式,大概率涉及組織、領導傳銷活動罪或非法集資犯罪(集資詐騙罪可能性最大)。

這裏面還有個實務問題,站在司法機關的角度看,如果按照非法集資來定性,將會面臨一個問題就是投資款要返還受害人,200 萬左右的投資人的統計、聯繫、返還工作的工作量將是巨大的,另外如果是投資的 USDT,那麼究竟是返還 USDT 呢還是將涉案的虛擬貨幣處置變現后返還人民幣?

如果定傳銷犯罪,很多問題就「迎刃而解」:目前的司法實務中,傾向於認定傳銷案中沒有受害人,涉案款項均需要罰沒歸國庫。這樣既充盈了財政,又節省了不少司法資源,是司法機關最希望看到的場景。

但作為律師,我們肯定堅持到底定什麼罪應該按照法律、證據、事實等因素來認定。以下的討論建立在:假設司法機關定的是傳銷犯罪的背景下。

二、傳銷犯罪中,投資人的錢還能要回來嗎?

這是投資者最關心的問題:我投入的錢,還能不能追回來?

遺憾的是,從中國大陸當前的司法實踐來看,涉及傳銷犯罪的資金極少有機會被返還給投資人。主要原因有以下幾點:

(一)涉案資金多以「非法所得」定性處理

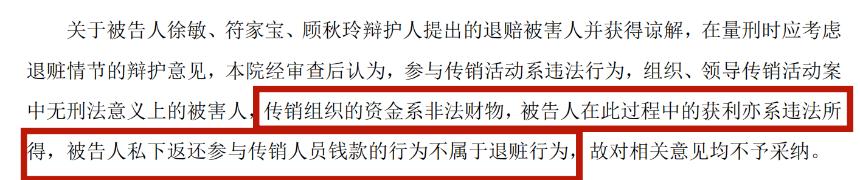

根據我國刑法、刑訴法以及相關司法解釋的規定,和當下主流的司法實務中的做法,一旦行為被認定為違法犯罪,公安機關、檢察機關及法院通常將平台所吸收的資金視為「違法所得」或「犯罪工具」,依法予以查封、凍結、扣押,並最終罰沒上繳國庫。比如在無錫市惠山區法院對徐某、符某某等人傳銷犯罪的判決中((2020)蘇 0206 刑初 561 號),指出:

(二)法律優先保護社會整體秩序

司法機關處理傳銷案件的首要任務是打擊犯罪、維護金融秩序,因為組織、領導傳銷活動罪本身就規定在「擾亂市場經濟秩序罪」一節下。對於大量參与傳銷的「投資人」,即便初衷是投資,也不可避免地起到了「助推」平台擴張的作用,部分投資人甚至通過拉人頭獲利。因此,司法機關對所謂「返還投資人資金」的態度普遍審慎。

(三)資產流失嚴重、追回難度大

許多傳銷平台在運作過程中迅速轉移資金至境外或通過虛擬貨幣洗錢,待公安機關立案查處時,涉案資產已所剩無幾,投資人即便勝訴也難以執行返還。以往諸如「雲聯惠」「善心匯」等重大傳銷案件中,數以億計的資金被法院罰沒,而投資人幾乎無從獲賠。可以預見,「鑫慷嘉」案即使進入判決階段,絕大多數資金也將歸國家所有。

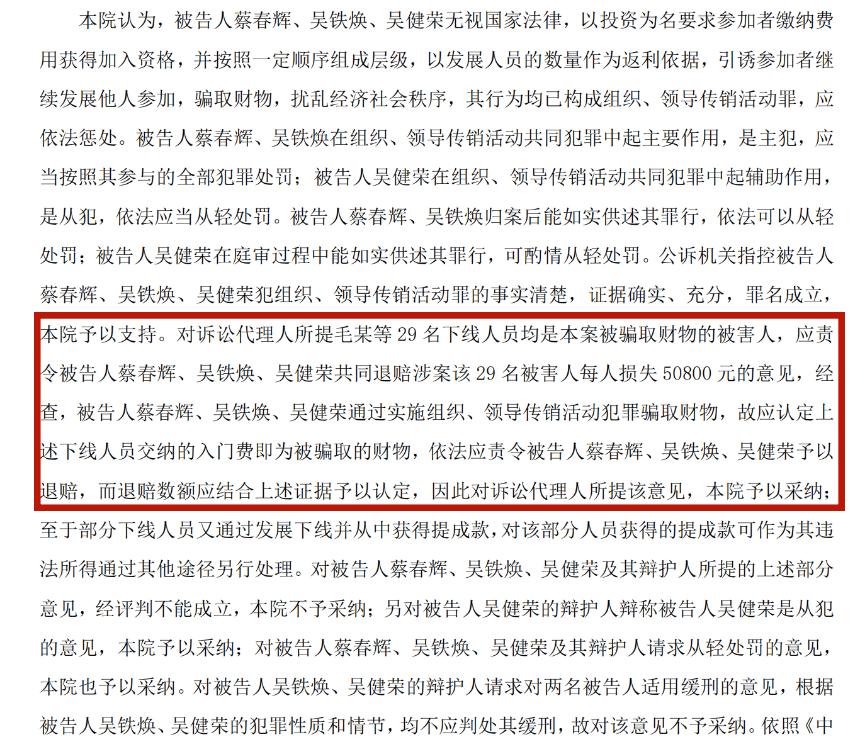

但是司法實務中也不是沒有返還投資人的案例,比如在蔡某某、吳某某傳銷案中((2016)粵 2072 刑初 1195 號),法院明確指出普通投資人系傳銷案的被害人,相應的財物應當予以退賠。

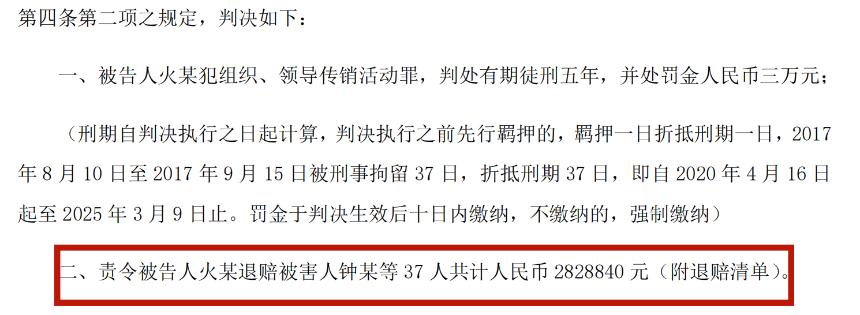

在火某傳銷犯罪案中((2020)寧 0402 刑初 285 號),法院也是判決火某退賠 37 名被害人的投資款。

劉律師需要特別說明的是,即使有這兩個判例存在返還被害人的情形,並不能就完全代表着新的傳銷犯罪案件的審理應當按照這個口徑來,畢竟中國不是判例法國家,目前的司法實務仍然是以罰沒為主。

三、投資 USDT,還有哪些法律風險?

「鑫慷嘉」的特殊之處還在於,投資人都是以 USDT 入金進行投資。所以一些參与者或許仍抱有僥倖心理:「我投資的是 USDT,不是人民幣,而且 USDT 是虛擬資產,有財產屬性,法律能保護我吧?」這種理解,在當前中國內地的司法現實中,存在諸多誤區。

(一)虛擬貨幣不具備法償性,交易不受保護

自 2017 年央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》以來,中國內地對虛擬貨幣交易持明確禁止態度。2021 年的「9.24 通知」再次重申:虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動,任何單位和個人不得從事此類業務活動。

因此,無論投資人是購買 USDT、比特幣,還是以太幣,其投資行為在中國法律體系內均不受保護。即便發生虧損或平台跑路,法院很可能不予支持其民事追償請求(所以在這個角度上去理解,傳銷犯罪案中的被害人的訴訟代理人制度是不一定行得通的,因為很多法院認為傳銷案沒有受害人)。

(二)「認可財產屬性」不等於「支持交易」

一些司法判決中雖然認定虛擬貨幣具有一定「財產屬性」,可作為盜竊、詐騙等犯罪對象,但這僅適用於刑法範圍。其目的是明確「虛擬幣可以被偷、可以構成犯罪對象」,而不是說「可以交易、投資合法」。這一區別非常關鍵——承認其存在,不代表允許其流通,更不代表保護其投資。

(三)虛擬幣涉案財產,仍然以罰沒處理為主

即便涉案的資產是 USDT 等虛擬幣,公安機關仍會依法凍結、扣押,並在定罪后按非法所得予以沒收。若「鑫慷嘉」案件以傳銷案處理,平台吸收的大量 USDT 資產被司法機關扣押的那部分最終仍將被轉換為法幣歸入國庫,投資人極少能從中獲得返還。

結語:警惕虛擬幣「理財」陷阱,守住自己的錢袋子

「鑫慷嘉」案件再次提醒我們,披着「區塊鏈」「USDT」「礦機」「任務平台」外衣的虛擬幣理財項目,實則是新瓶裝舊酒的龐氏騙局。它們打着「金融創新」的幌子,實質是非法集資、傳銷和詐騙的集合體。

當前,中國內地對虛擬貨幣投資不承認其合法地位,也不提供法律保護。這意味着,一旦投資失敗或平台跑路,投資人不僅損失慘重,還可能因「參与傳銷」或「協助洗錢」而承擔法律責任,不僅財物雞飛蛋打,而且法律上官司纏身,十分的不划算。

在虛擬貨幣與高收益的誘惑面前,投資人更應保持清醒頭腦:

•拒絕「穩賺不賠」的承諾;

•遠離「拉人頭」「返佣分紅」模式;

•不輕信網絡上的「投資達人」或「理財老師」;

•一旦發現可疑平台,儘早向公安機關舉報。

法律不能保護不合規的投機行為,投資要回本,更要回頭。願每一位投資人都能擦亮眼睛,守住錢袋,不再為騙局買單。