所有語言

分享

關於美國債務的3個誤解

作者:Lyn Alden,投資分析師;編譯:AIMan@金色財經

赤字的持續性對投資有多種影響,但在此過程中,重要的是不要被不合邏輯的事情分散注意力。

財政債務和赤字101

在我深入探討這些誤解之前,有必要快速回顧一下債務和赤字的具體含義。

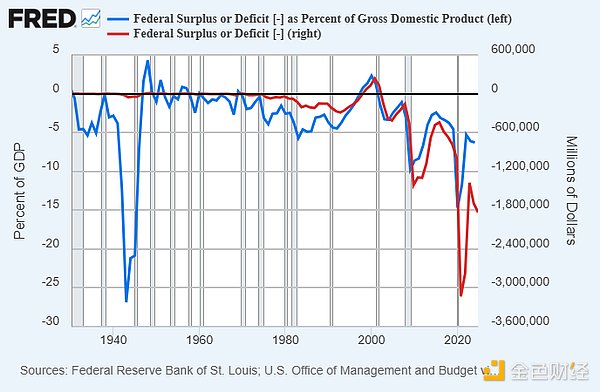

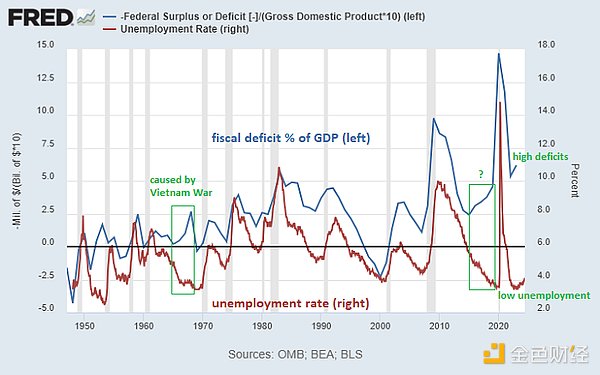

-大多數年份,美國聯邦政府的支出超過其稅收收入。這差額就是年度赤字。我們可以從圖中看到赤字隨時間的變化,包括名義赤字和佔GDP的百分比:

-由於美國聯邦政府多年來一直處於赤字狀態,這些赤字累積起來就構成了未償債務總額。這部分債務是美國聯邦政府欠債權人的債務存量,聯邦政府需要支付利息。當部分債券到期時,他們會發行新債券來償還舊債券。

幾周前,在拉斯維加斯舉行的一次會議上,我發表了關於美國財政債務狀況的主題演講,這是對美國財政債務狀況的20分鐘簡單總結。

正如那次演講以及多年來一直闡述的那樣,我的觀點是,在可預見的未來,美國的財政赤字將會相當龐大。

誤解1、這是我們欠自己的債

保羅·克魯格曼等人推廣的一句常見說法是:“我們欠自己的債”。現代貨幣理論的支持者也經常發表類似的說法,例如,他們認為累計未償債務主要只是撥給私營部門的盈餘總額。

這句話背後隱含的含義是,這筆債務其實不是什麼大問題。另一個潛在的含義是,我們或許可以選擇性地拖欠部分債務,因為這隻是“我們欠自己的”。讓我們分別分析一下這兩部分。

欠誰的

聯邦政府欠美國國債持有者的錢。這包括外國實體、美國機構以及美國個人。當然,這些實體持有的國債數額是固定的。例如,欠日本政府的美元比我多得多,儘管我們都持有國債。

如果你、我和其他八個人十人一起出去吃飯,最後我們都會欠賬。如果我們每個人吃的量都不一樣,那麼我們欠的賬可能就不一樣了。費用通常需要公平地分攤。

就上述晚餐的例子而言,實際上這沒什麼大不了的,因為聚餐的人群通常彼此友好,而且人們也願意慷慨地為聚餐中的其他人提供餐費。但在一個擁有3.4億人口、生活在1.3億個不同家庭的國家,這可不是什麼小事。如果用36萬億美元的聯邦債務除以1.3億個家庭,每個家庭的聯邦債務總額為27.7萬美元。你認為這是你家應得的份額嗎?如果不是,我們該如何計算呢?

換句話說,如果你的退休賬戶中有價值 100 萬美元的國債,而我的退休賬戶中有價值 10 萬美元的國債,但我們都是納稅人,那麼雖然在某種意義上“我們欠自己的”,但肯定不是平等的。

換句話說,数字和比例確實很重要。債券持有人期望(通常是錯誤的)他們的債券能夠保持購買力。納稅人期望(同樣通常是錯誤的)他們的政府能夠維持其貨幣、稅收和支出的穩健基本面。這似乎是顯而易見的,但有時無論如何都需要澄清。

我們有一個共享賬本,並且我們對該賬本的管理方式進行了權力劃分。這些規則可能會隨着時間推移而改變,但賬本的整體可靠性才是全世界使用它的原因。

我們可以選擇性違約嗎?

個人、企業和國家如果所欠債務是以無法印發的貨幣(例如金盎司或其他貨幣)計價的,如果缺乏足夠的現金流或資產來償還債務,確實有可能違約。然而,發達國家政府的債務通常以本國貨幣計價,而且可以印發,因此很少出現名義違約。對他們來說,更簡單的方法是印鈔,使債務相對於本國經濟產出和稀缺資產貶值。

我和其他許多人都會認為,貨幣大幅貶值是一種違約。從這個意義上講,美國政府在20世紀30年代通過貶值美元兌黃金對債券持有人違約,然後在20世紀70年代又通過完全脫鈎美元兌黃金對債券持有人違約。2020-2021年期間也是一種違約,因為廣義貨幣供應量在短時間內增長了40%,債券持有人經歷了一個多世紀以來最嚴重的熊市,其購買力相對於幾乎所有其他資產都大幅下降。

但從技術層面上講,一個國家即使並非必須違約,也可能名義上違約。與其讓所有債券持有人和貨幣持有人承受貶值的痛苦,不如只對不友好的實體或有能力承受的實體違約,從而廣泛地保護貨幣持有人和未違約的債券持有人。在如此緊張的地緣政治環境下,這是一個值得認真考慮的可能性。

所以真正的問題是:是否存在某些實體違約的後果有限的情況?

有些實體如果違約,將產生非常嚴重且明顯的後果:

-如果政府拖欠退休人員或代表退休人員持有國債的資產管理公司的債務,那麼這將損害他們終生工作后養活自己的能力,我們將看到老年人走上街頭抗議。

-如果政府拖欠保險公司的債務,那麼就會削弱他們支付保險索賠的能力,從而以同樣糟糕的方式傷害美國公民。

-如果政府對銀行違約,銀行將喪失償債能力,消費者銀行存款將無法得到資產的完全支持。

當然,大多數實體(倖存下來的實體)將拒絕再次購買國債。

剩下的就是一些更容易實現的目標了。是否存在一些政府可以違約的實體,這些實體的損害可能更小,而且不像上述選項那樣危及生存?可能性通常在於外國公司和美聯儲,所以我們分別來分析一下。

分析:拖欠外國人債務

目前,外國實體持有約9萬億美元的美國國債,佔美國未償還債務總額36萬億美元約四分之一。

在這 9 萬億美元中,約有 4 萬億美元由主權實體持有,5 萬億美元由外國私人實體持有。

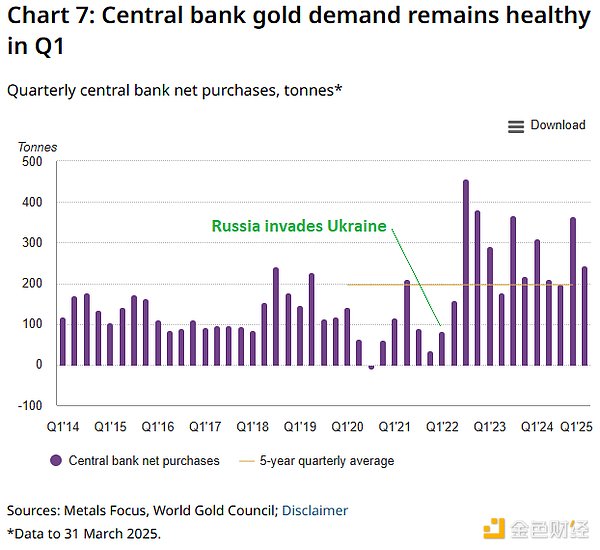

近年來,對特定外國實體違約的可能性無疑大幅上升。過去,美國凍結了伊朗和阿富汗的主權資產,但這些資產規模較小且是極端情況,不足以構成任何“真正”的違約。然而,2022年俄羅斯入侵烏克蘭后,美國及其在歐洲和其他地區的盟友凍結了總額超過3000億美元的俄羅斯儲備。凍結與違約並不完全相同(這取決於資產的最終命運),但與違約非常接近。

自那時起,外國央行已成為相當大的黃金買家。黃金代表着一種他們可以自行保管的資產,因此可以避免違約和沒收,同時也不易貶值。

絕大多數外國持有的美國債務由友好國家和盟友持有。這些國家包括日本、英國、加拿大等等。其中一些國家,例如開曼群島、盧森堡、比利時和愛爾蘭,是避風港,許多機構在此設立機構並持有美國國債。因此,其中一些外國持有者實際上是在這些地方註冊成立的美國實體。

中國目前持有的國債不到8000億美元,僅相當於美國5個月的赤字支出。他們處於潛在“選擇性違約”風險的頂端,而且他們也意識到了這一點。

如果美國對這類實體大規模違約,將極大地削弱美國說服外國實體長期持有其國債的能力。凍結俄羅斯儲備已經發出了一個信號,各國對此作出了反應,但當時他們打着俄羅斯“事實入侵”的幌子。對非侵略性國家持有的債務違約將被視為明顯的違約。

因此,總體而言這不是一個特別可行的選擇,儘管在某些情況下這並非不可能。

分析:美聯儲違約

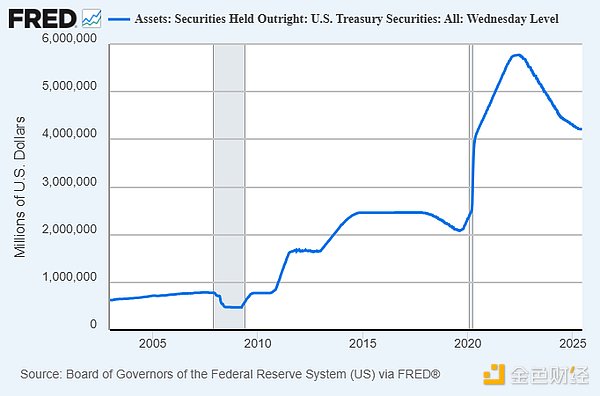

另一種選擇是,財政部可能會對美聯儲持有的美國國債違約。目前,美聯儲持有的美國國債略高於4萬億美元。畢竟,這才是最貼切的“我們欠自己的”的說法,對吧?

這也存在重大問題。

美聯儲與任何銀行一樣,都有資產和負債。其主要負債是1)實物貨幣和2)欠商業銀行的銀行準備金。其主要資產是1)美國國債和2)抵押貸款支持證券。美聯儲的資產為其支付利息,而美聯儲則支付銀行準備金的利息,以設定利率下限,抑制銀行放貸的動機,並創造更多廣義貨幣。

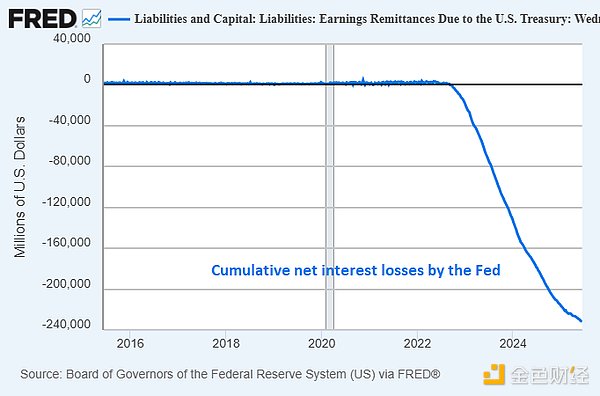

目前,美聯儲正承受着巨額未實現損失(數千億美元),每周支付的利息遠高於其收入。如果美聯儲是一家普通銀行,它肯定會遭遇擠兌,最終倒閉。但由於美聯儲是央行,沒有人能夠對它進行擠兌,因此它可以長期虧損運營。過去三年,美聯儲累計凈利息損失超過2300億美元:

如果財政部完全拖欠美聯儲的債務,那麼按實際匯率計算,它將嚴重資不抵債(負債將比資產多出數萬億美元),但作為央行,他們仍然可以避免銀行擠兌。他們每周的凈利息損失將會更大,因為到那時他們已經損失了大部分利息收入(因為他們只剩下抵押貸款支持證券)。

這種做法的主要問題在於,它會損害任何關於央行獨立性的理念。央行應該與行政部門基本分離,例如,總統不能在選舉前降息,選舉后加息,或者做出類似的惡作劇。總統和國會任命了美聯儲理事會,並賦予其長期任期,但從那時起,美聯儲就有了自己的預算,通常應該盈利並自給自足。一個違約的美聯儲是一個無利可圖的美聯儲,並且擁有巨大的負資產。這樣的美聯儲不再獨立,甚至連獨立的幻想都沒有了。

緩解這一問題的一個潛在方法是取消美聯儲向商業銀行支付的銀行準備金利息。然而,這種利息的存在是有原因的。這是美聯儲在準備金充裕的環境下設定利率下限的方式之一。國會可以通過立法:1)強制銀行持有一定比例的資產作為準備金;2)取消美聯儲向商業銀行支付這些準備金利息的能力。這將使更多的問題轉向商業銀行。

最後一種選擇是比較可行的途徑之一,其後果也較為有限。銀行投資者(而非儲戶)的利益將受到損害,美聯儲影響利率和銀行貸款規模的能力也將受到削弱,但這不會是一場一夜之間的災難。然而,美聯儲持有的聯邦赤字僅相當於兩年左右的聯邦赤字,約佔聯邦債務總額的12%,因此,這種略顯極端的金融抑制方案只能起到暫時緩解問題的“藥膏”作用。

簡而言之,我們不欠自己的債。聯邦政府欠的是國內外特定實體的債,這些實體一旦違約,將遭受一系列後果性的損害,而這些後果中的許多後果將反過來損害聯邦政府和美國納稅人的利益。

誤解2、幾十年來人們一直這麼說

關於債務和赤字,你經常聽到的另一個說法是,幾十年來人們一直稱其為問題,而且情況也一直很好。這種觀點的言外之意是,債務和赤字並不是什麼大問題,而那些認為它們很重要的人最終只會一遍又一遍地過早地“喊狼來了”,因此可以放心地被忽視。

就像許多誤解一樣,這裏也存在一定道理。

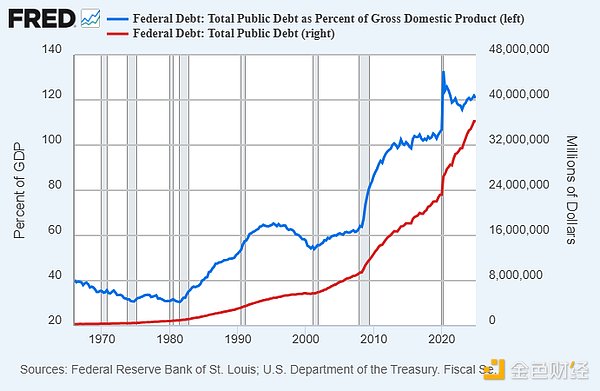

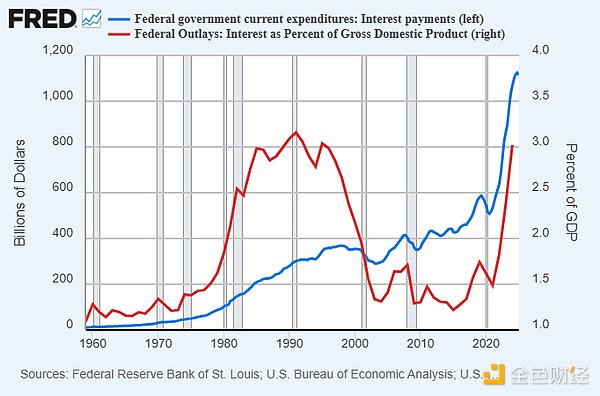

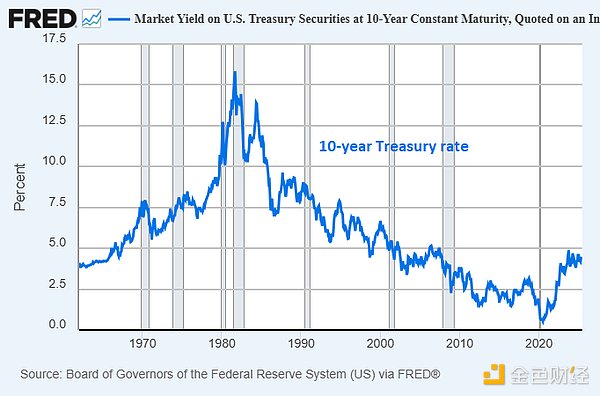

正如我之前指出的,認為聯邦債務和赤字是個問題的觀點的“時代精神頂峰”可以追溯到20世紀80年代末和90年代初。著名的“債務鍾”於20世紀80年代末在紐約豎立起來,羅斯·佩羅(Ross Perot)在現代史上最成功的獨立總統競選中(獲得了19%的普選票),很大程度上就是圍繞債務和赤字這一主題。當時利率非常高,因此利息支出在GDP中佔比很高:

當時那些認為債務會失控的人確實錯了。幾十年來,情況一直很好。主要有兩件事導致了這種情況。首先,20世紀80年代中國的開放和20世紀90年代初蘇聯的解體,對世界產生了非常嚴重的通貨緊縮影響。大量東方勞動力和資源得以與西方資本對接,為世界帶來了大量新的商品供應。其次,部分由於這些因素,利率得以持續走低,這使得20世紀90年代、21世紀初和2010年代不斷增長的債務總額的利息支出更加可控。

所以,是的,如果有人在 35 年前就說債務是一個迫在眉睫的問題,而今天仍在談論它,我可以理解為什麼有人會選擇不理會他們。

然而,人們不應該想得太遠,認為既然這件事在這段時間里無關緊要,就永遠無關緊要。這是一種謬論。

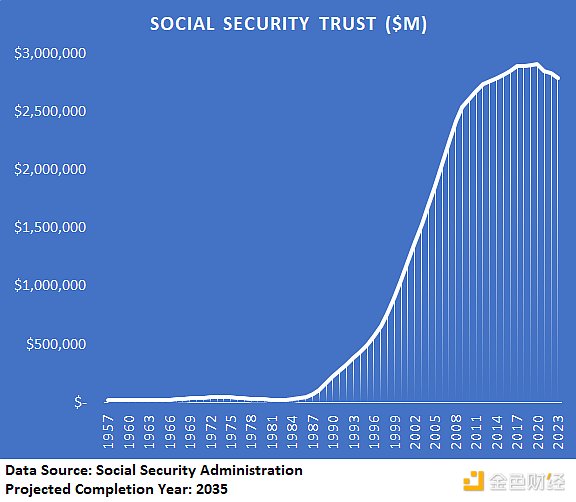

2010年代末發生了多重趨勢變化。利率降至零,此後不再處於結構性下行趨勢。嬰兒潮一代開始退休,導致社會保障信託達到峰值水平並進入縮減模式,全球化也達到了潛在的頂峰,西方資本與東方勞動力/資源三十年的互聯互通已基本結束(現在可能略有逆轉)。

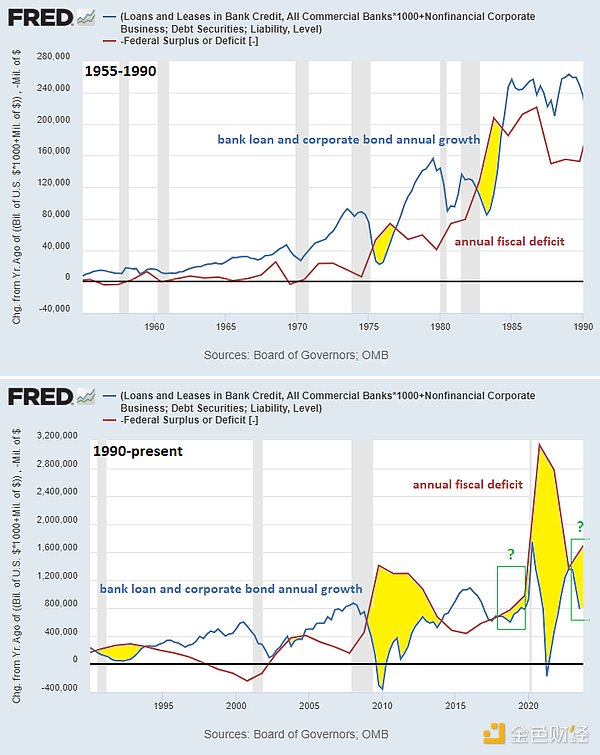

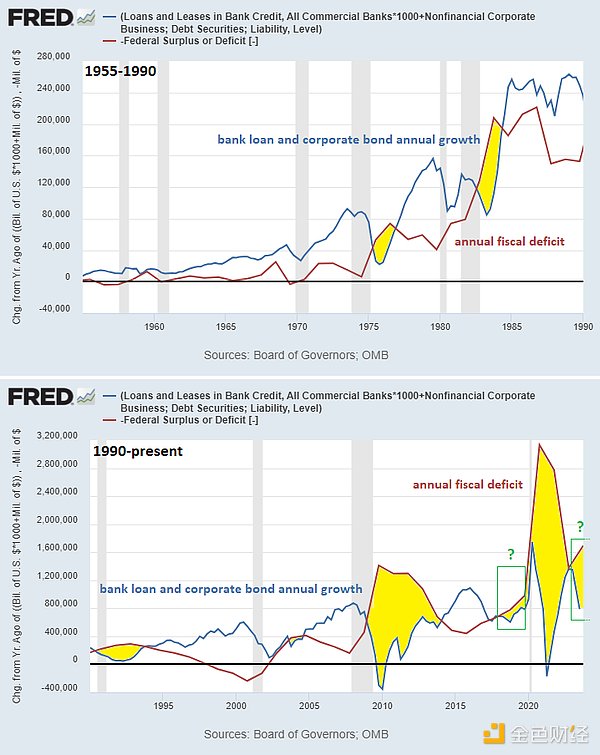

一些趨勢變化,可視化如下:

我們還沒有到達債務或赤字短期內會引發大規模災難的地步。然而,我們已經進入了一個赤字確實會造成影響併產生後果的時代。

六年來,在見證了一些趨勢變化的初期階段后,我一直強調財政支出在現代宏觀經濟和投資決策中佔據着越來越重要的地位。多年來,它一直是我在這個相當混亂的宏觀環境中前行時的主要“北極星”。

自這些趨勢變化開始發生以來,認真對待債務和赤字一直是一個很好的方法,可以:1)不對已經發生的一些事情感到驚訝;2)比典型的 60/40 股票/債券投資組合更成功地管理投資組合。

-我2019年的文章《我們正處於債券泡沫之中嗎?》是這篇論文的序言。我的結論是,是的,我們可能正處於債務泡沫之中,財政支出和央行債務貨幣化的組合可能比人們想象的更具影響力和通脹性,而且這種情況很可能在下一次經濟衰退中發生。2020年初,我撰寫了《國債的微妙風險》,警告國債可能嚴重貶值。自那篇文章發表以來的5-6年間,債券市場經歷了一個多世紀以來最嚴重的熊市。

-在2020年3月通貨緊縮衝擊最嚴重的時候,我寫了《為什麼這與大蕭條不同》一文,強調了大規模財政刺激(即赤字)是如何開始的,並且可能會讓我們比人們想象的更快地回到名義股票高點,儘管這可能會付出高通脹的代價。

在2020年餘下的時間里,我陸續發表了一系列文章,例如《量化寬鬆、現代貨幣理論與通貨膨脹/通貨緊縮》、《一個世紀的財政和貨幣政策》以及《銀行、量化寬鬆與印鈔》,探討了為何財政刺激和央行支持的強強聯合會與2008/2009年的銀行資本重組量化寬鬆政策截然不同。簡而言之,我的論點是,這更像是20世紀40年代通脹時期的戰爭融資,而非20世紀30年代通貨緊縮時期的私人債務去槓桿,因此持有股票和硬通貨會比持有債券更好。作為一名債券空頭,我花了很多時間與債券多頭就此話題進行辯論。

到2021年春季,股市已大幅上漲,物價通脹確實開始爆發。我2021年5月的時事通訊《財政驅動的通貨膨脹》對這一問題進行了進一步描述和預測。

2022年,隨着物價上漲達到頂峰,疫情時期的財政刺激措施逐漸失效,我對財政整頓和潛在衰退的想法變得相當謹慎。我2022年1月的時事通訊《資本海綿》是我早期對這一情景的框架之一。2022年的大部分時間,就廣義資產價格而言,確實是糟糕的一年,經濟也大幅放緩,但從大多數指標來看,由於當年晚些時候開始發生的事情,經濟衰退得以避免。

到2022年末,尤其是2023年初,財政赤字再次擴大,這在很大程度上是由於利率快速上升導致公共債務利息支出膨脹。財政部普通賬戶將流動性抽回銀行系統,財政部轉向發行超額國庫券,這是一種有利於流動性的舉措,旨在將資金從逆回購工具中抽回銀行系統。總體而言,赤字擴張再次“開戰”。我2023年7月的時事通訊題為“財政主導”,重點關注了這一主題。

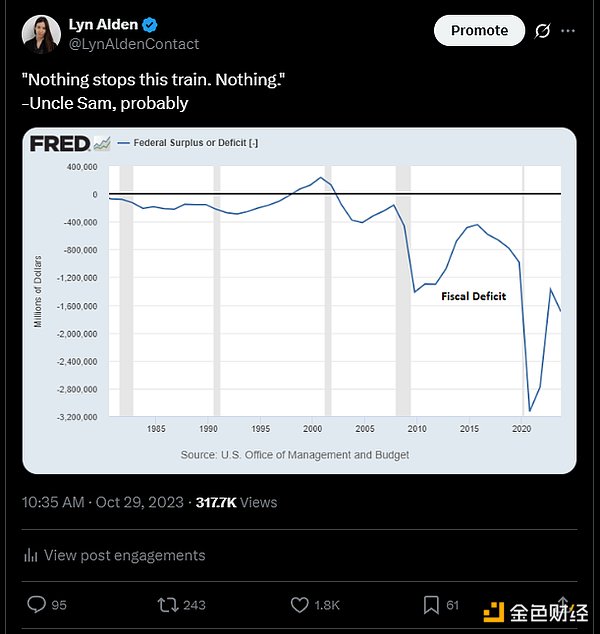

- 2023 年 10 月,2023 年聯邦財政年度(從 2022 年 10 月到 2023 年 9 月)已經結束,名義赤字再次增加,我以這個主題開始了“沒有什麼能阻止這列火車”的梗(最初來自電視劇《絕命毒師》,但在這裏指的是美國的財政赤字),我的推文是這樣的:

我不斷強調這一點,因為它有效地表達了要點:

我的觀點是,我們正處在一個債務總額和持續的聯邦赤字產生實際影響的時代。根據你是否承受這些赤字,你可能會覺得這些赤字的影響是正面的還是負面的,但無論如何,它們都會產生影響。這些影響是可以衡量和推理的,因此會對經濟和投資產生影響。

誤解3、美元即將崩潰

前兩種誤解與債務無關緊要的普遍觀點相矛盾。

第三個有點不同,因為它反駁了事情明天、下周、下個月或明年就會爆發的觀點。

那些聲稱事態很快就會爆發的人,往往分為兩大陣營。第一陣營的人,他們從聳人聽聞、點擊率等等中獲益。第二陣營的人,他們真的誤解了形勢。第二陣營的許多人並沒有對外國市場進行深入分析,因此無法真正了解主權債券市場崩潰的真正原因。

美國目前的赤字佔GDP的7%左右。正如我多次指出的那樣,這主要是結構性的,現在或未來十年都很難顯著降低。然而,赤字佔GDP的70%並非問題。規模很重要。

這裡有一些重要的指標需要量化。

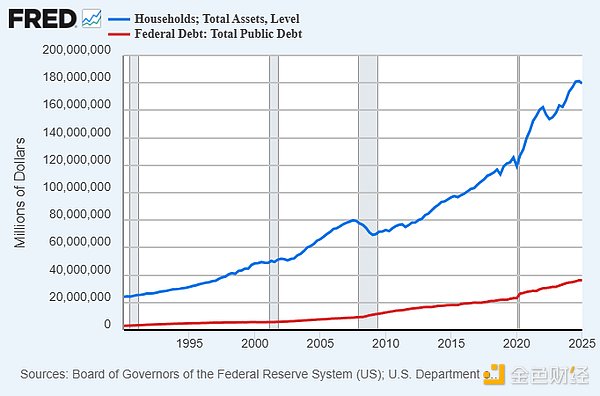

-聯邦政府的債務略高於36萬億美元。相比之下,美國家庭的總資產為180萬億美元,扣除負債(主要是抵押貸款)后,凈資產為160萬億美元。然而,由於我們並非“欠自己”,所以這種比較有點像蘋果和橘子,但它有助於將龐大的数字放在更具體的背景下看待。

美國貨幣基礎約為6萬億美元。未償還的美元計價貸款和債券總額(包括公共和私人部門、國內和國際部門,不包括衍生品)超過120萬億美元。僅在海外部門,美元計價債務就約為18萬億美元,是現有基礎美元的三倍。

這意味着,國內外對美元的需求極其巨大,且不可靈活。所有美債持有人都需要美元。

當土耳其或阿根廷這樣的國家出現惡性通貨膨脹或接近惡性通貨膨脹時,其背景是,幾乎沒有人需要他們的里拉或比索。對他們的貨幣沒有根深蒂固的需求。因此,如果他們的貨幣因任何原因(通常是由於貨幣供應量快速增長)變得不再受歡迎,人們很容易就否定它,並將其價值送入地獄。

美元的情況並非如此。所有這些18萬億美元的外債都代表着對美元的僵化需求。其中大部分並非欠美國的(美國是一個凈債務國),但外國也不“欠自己”。全球無數特定實體通過合約在特定日期前欠全球無數其他特定實體一定數量的美元,因此需要不斷嘗試獲取美元。

他們所欠美元總額超過現有基礎美元數量,這一事實至關重要。正因如此,貨幣基礎可以翻倍、翻三倍甚至更多,而不會引發徹底的惡性通貨膨脹。相對於美元的合約需求量,這仍然是一個很小的增長。當未償還債務遠遠超過基礎美元數量時,需要大量印製基礎美元才能使該基礎美元變得一文不值。

換句話說,人們嚴重低估了美國貨幣供應量在引發真正的美元危機之前能夠增長多少。製造政治上有問題的通脹水平或其他問題並不難,但製造真正的危機則是另一回事。

把債務和赤字想象成一個刻度盤,而不是一個開關。很多人會問“什麼時候才會重要?”,就好像它是一個電燈開關,會從沒問題變成災難。但答案是,它通常就是一個刻度盤。它現在已經很重要了。我們已經在熱火朝天地運轉。美聯儲調節新增信貸總額增長的能力已經受損,從而使其處於財政主導地位。但這個刻度盤的其餘部分在真正到達盡頭之前還有很大的轉動空間。

這就是為什麼我用“沒有什麼能阻止這列火車”這句話。赤字問題比看漲者想象的更棘手,這意味着美國聯邦政府不太可能在短期內控制住它們。但另一方面,它並不像看跌者想象的那麼迫在眉睫;它不太可能在短期內引發一場徹底的美元危機。這是一場漫長而緩慢的火車失事。一個指針被逐漸轉動。

當然,我們可能會遇到類似2022年英國金邊債券危機的小型危機。一旦發生,幾千億美元通常就能以貶值為代價來滅火。

假設債券收益率飆升至導致銀行破產或美國國債市場流動性嚴重不足的程度。美聯儲可以採取量化寬鬆或抑制收益率的措施。沒錯,這會帶來潛在價格通脹的代價,並對資產價格產生影響,但在這種情況下,它不會引發惡性通貨膨脹。

從長遠來看,美元的確會面臨重大問題。但沒有任何跡象表明短期內會出現災難性問題,除非我們在社會和政治上陷入分裂(這與數據無關,因此不在本文討論範圍內)。

以下是一些背景信息。過去十年,美國廣義貨幣供應量累計增長了82%。而同期,埃及廣義貨幣供應量增長了638%。埃及鎊的表現也比美元貶值了大約8倍;十年前,1美元兌換略低於8埃及鎊,而如今,1美元兌換50埃及鎊略高於。在這十年的大部分時間里,埃及人都面臨着兩位數的物價通脹。

我每年都會在埃及生活一段時間。那裡的日子並不好過。他們經常遭遇能源短缺和經濟停滯。但生活還要繼續。即使是那種程度的貨幣貶值也不足以讓他們陷入徹底的危機,尤其是在有國際貨幣基金組織(IMF)這樣的機構在場的情況下,他們基本上只能繼續走在債務不斷增加和貨幣貶值的道路上。

想象一下,考慮到美元的需求有多麼不靈活,要讓美元陷入那種境地需要付出多大代價,更不用說更糟糕的境地了。當人們認為美元即將崩潰時,我通常會假設他們沒有去過太多地方,也沒有研究過其他貨幣。事情可能比人們想象的要嚴重得多,但仍然能夠部分發揮作用。

更多數據显示,過去十年,中國廣義貨幣供應量增長了145%,巴西增長了131%,印度增長了183%。

換句話說,美元不會直接從發達市場貨幣變為崩潰的貨幣。在此過程中,它必須經歷“發展中市場綜合症”。外國對美元的需求可能會隨着時間的推移而減弱。持續的預算赤字和美聯儲日益被控制,可能會導致貨幣供應量增長逐漸加速,並出現金融抑制。我們的結構性貿易逆差使我們具有結構性貿易順差國家所沒有的貨幣脆弱性。但我們的起點是發達市場,擁有根深蒂固的全球網絡效應,隨着情況惡化,我們的貨幣可能在很多方面與發展中市場的貨幣相似。在相當長的一段時間內,它可能更像巴西貨幣,然後是埃及貨幣,然後是土耳其貨幣。它不會在一年甚至五年的時間里從美元躍升至委內瑞拉玻利瓦爾,除非發生核打擊或內戰之類的事件。

綜上所述,美國不斷攀升的債務和赤字狀況確實正在產生越來越現實的後果,無論是在當下還是未來。它並不像“一切都好”陣營所宣稱的那樣可以忽略不計,也不像那些聳人聽聞的陣營所宣稱的那樣即將帶來災難。它很可能是一個棘手的問題,並將在相當長的一段時間內作為背景因素困擾我們,投資者和經濟學家要想做出準確的判斷,就必須考慮到這一點。