所有語言

分享

SocialFi 出了什麼問題?

作者:Matt 來源:X,@mattdotfi 翻譯:善歐巴,金色財經

在 Lens、Farcaster 和 FriendTech 等項目真正將 SocialFi 推向風口之前,很少有人會認真考慮去構建去中心化社交網絡,或設計機制來獎勵內容創作者。然而,這些平台上的激勵設計與可持續性問題,恰恰是它們走紅乃至衰退的核心所在。

本文將回顧這些早期項目所採用的模型,並分析它們出了哪些問題。在我們本周稍後發布的下一篇文章中,則會聚焦新一代 SocialFi 項目的改進之處及未來可能的發展方向。

什麼是 SocialFi?

社交與金融之間的界限正日益模糊。在這種背景下,SocialFi(Social + Finance 的融合)旨在徹底改變人們的在線互動方式,並重塑我們数字存在的變現路徑。相比於將價值與收益集中在平台手中的 Web2 社交媒體(如 Instagram 和 TikTok),SocialFi 更加註重 Web3 的核心理念:去中心化、內容直接所有權以及表達自由。

在 SocialFi 生態中,用戶可以直接通過互動獲利。社交聲譽和影響力也可以被量化,並作為“社交資本”進行交換。

先行者

Lens Protocol

Lens Protocol 是最早提出 SocialFi 敘事的項目之一,現更名為Lens Chain。它於 2022 年發布,最初部署在 Polygon 上,後來遷移至基於 zkSync 的獨立二層網絡。Lens 允許用戶通過 NFT 擁有自己的社交資料和內容,提供了一個去中心化的社交平台替代方案。它的特別之處在於,Lens 還充當了一個「Layer 0」的角色,為其他社交應用(如 Phaver)提供底層內容和所有權支持。

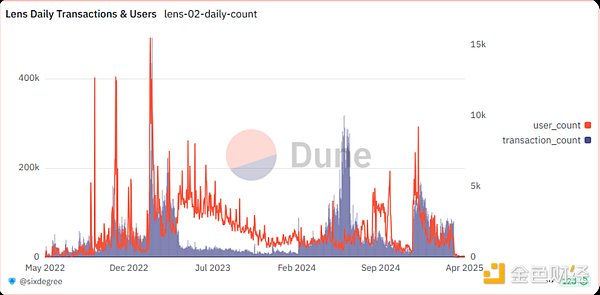

雖然 Lens 初期曾掀起熱潮,用戶註冊的 NFT 賬號一度炒至 300 美元以上,並在 2025 年成功上線主網,但它始終難以吸引和留住更廣泛的用戶群體。來自 FriendTech 和 Farcaster 等平台的競爭,加上令人失望的空投和平台定位模糊,使得 Lens 沒能形成真正的網絡效應。截至目前,儘管平台已有超過 60 萬個賬戶註冊,並仍有少量活躍,但整體熱度正在逐漸淡出人們視野。

FriendTech

另一個早期且一度非常成功的 SocialFi 項目是 @FriendTech,推出於 2023 年。該平台試圖重新定義用戶與內容創作者的互動方式。它的做法是通過發行“股份”來為創作者賬戶的活躍度定價。持有這些股份的用戶可以與創作者建立直接聯繫,而創作者則可以通過股份的買賣獲得收入。

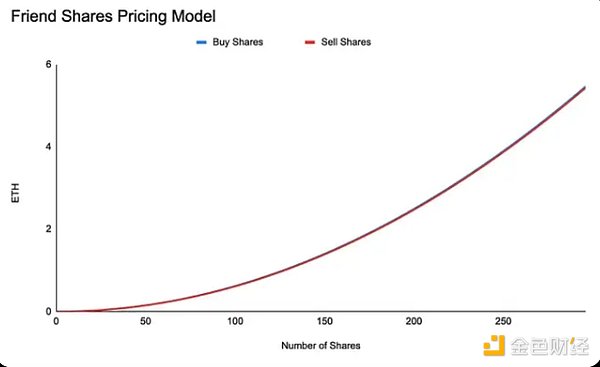

然而,FriendTech 失敗的一個關鍵原因正是其股份定價機制。它沒有採用固定價格或經典的 CPMM(常數乘積做市)模型,而是使用了一種二次曲線的綁定機制來決定每份股份的價格。

在項目初期,由於大量加密圈 KOL 在 X(推特)上的參与和未來 FRIEND 代幣空投的預期,FriendTech 曾掀起一波熱潮。但很快,這一經濟模型便開始被質疑為龐氏騙局的變種,因為它高度依賴新用戶的持續湧入,而股份市場又極度缺乏流動性。

Vitalik(以太坊創始人)也曾公開批評 FriendTech,稱其是一個糟糕的遊戲金融,把內容創作中應有的真實價值替換成了純粹的投機。

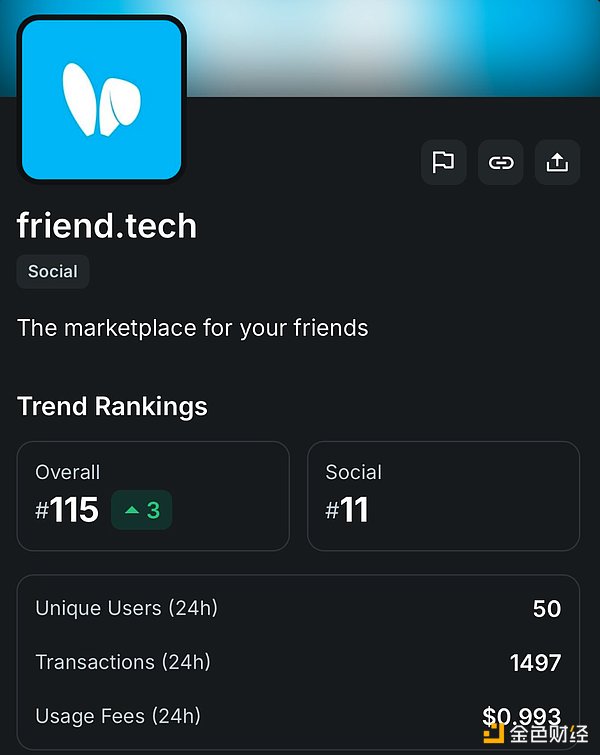

隨着活躍用戶數量不斷減少、創作者收入逐漸下滑,FriendTech 最終於 2024 年 9 月關閉,當時平台的日收入已降至僅 71 美元,顯然無法維持團隊的運營成本。

Farcaster

Farcaster 成立於 2020 年,由前 Coinbase 員工創辦,目標是構建一個真正去中心化的社交網絡,類似於 X(原 Twitter)。該項目在 2024 年 5 月完成了 1.5 億美元融資,估值達 10 億美元。

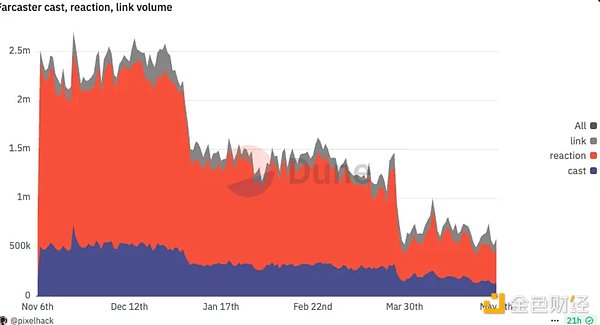

確實,Vitalik 在 Farcaster 上不是“隱身”狀態,但他的存在也並不特別活躍或具有影響力。與 FriendTech 相比,Farcaster 的發展路徑略顯不那麼令人失望,也許是因為它尚未發放空投。然而,其活躍用戶數量和當前收入仍遠低於 2024 年的高峰水平。

該平台通過設立每年 5 美元的訂閱費用設置了一個門檻,但並未在用戶體驗上相較傳統社交媒體有明顯提升。與 FriendTech 的“股份模型”不同,Farcaster 更偏向於發行模因幣(如 DEGEN),並推出了名為 “Frames” 的功能帖,允許用戶在不離開平台的前提下完成鏈上操作。

但問題在於,隨着像 @SimulacrumAI 等 AI 代理的崛起,這些功能在 X 上也可以輕鬆實現。同時,Farcaster 的小程序功能(Mini Apps)並未激起用戶的興趣。這就引出了一個關鍵問題:當用戶在現有平台上已經可以完成這些操作時,為什麼還要遷移到一個全新的平台?

結語

這些項目的創意都很有趣,但它們的實際執行存在明顯問題。它們試圖打造出能夠與 X、Telegram 和 Discord 等巨頭抗衡的新平台,但卻未能實現幾個關鍵目標:

-

無法形成真正的網絡效應;

-

沒有設計出可持續的用戶增長和平台增長飛輪;

-

沒能讓用戶願意“出圈”,因為除了隱性的“空投承諾”之外,平台並沒有提供明確的價值主張。