所有語言

分享

扣押沒收的虛擬貨幣,政府如何處置?

從監管角度來看,加密貨幣的非合法性在我國由來已久,在法律判決中,我國通常秉持尊重財產屬性但不越過合法屬性的原則,加密資產交易不受法律保護。儘管不受保護,但在我國龐大的人口基數與複雜的治理環境下,從網絡欺詐到洗錢和非法賭博中查處的加密貨幣,卻是在日益攀升。

區塊鏈安全公司外管局的數據显示,2023年加密貨幣相關犯罪涉案金額激增10倍,達到4307億元人民幣,約合590億美元。最高檢察院表示,去年中國起訴了303名涉嫌加密貨幣相關洗錢的人員。基於以上背景,截至目前,我國地方政府持有約15000枚比特幣,價值14億美元,是全球第14大比特幣持有者。

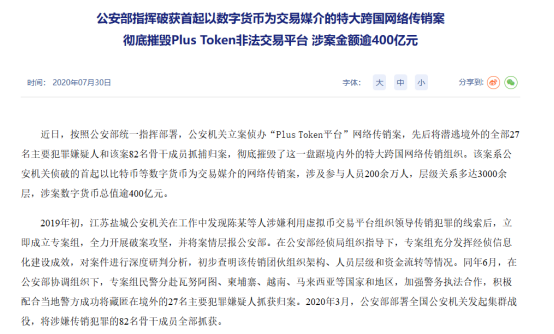

最為典型的案例就是2019年轟動一時的PlusToken,這也是我國迄今為止的最大規模的虛擬貨幣傳銷犯案,據當時公安部的披露,該案系公安機關偵破的首起以比特幣等数字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉及參与人員200餘萬人,層級關係多達3000餘層,涉案数字貨幣總值逾400億元。從數額來看,PlusToken所持有的比特幣高達50萬枚,ETH超過925萬枚,還擁有狗狗幣110.6億枚,萊特幣184.77萬枚等一眾主流貨幣。

既有查繳,必有處置。面對如此龐大的查獲數量與現有的價格,對於地區政府甚至是國家而言,都已是不菲的一筆收入。與之對應的現實背景是近年來地區政府居高不下的債務率,根據財政部披露的數據,截至2025年3月末,全國地方政府債務餘額501650億元。其中,一般債務170225億元,專項債務331425億元;政府債券500046億元,非政府債券形式存量政府債務1604億元。截至2025年3月末,地方政府債券剩餘平均年限10年。隱性債務化解政策顯著降低了短期償債壓力,但部分地區總債務率仍超500%,显示出我國地方政府沉重的債務負擔。

問題也油然而生,化債需要錢,賣幣能得錢,那麼,地方政府能否出售加密貨幣來增加收入並進一步實現化債?

實際上,此種做法在國際上早有先例。在美國當局展現出以比特幣作為儲備的決心之前,全球也曾對美國所可能採取的賣幣化債表示懷疑,畢竟美國政府現有比特幣20萬枚,以9.4萬美元的市價來看,僅比特幣持有金額就可達190億美元,在此之前,根據3月6日發布的白宮概況說明,在過去的十年中,美國聯邦政府以3.66億美元的價格出售大約19.5萬枚比特幣,平均出售價格為14736美元。按當前價格計算,美國政府因過早出售比特幣已損失約 161.4 億美元。就在今年1月,美國司法部出售絲綢之路扣押的65億美元比特幣時,一度引發市場恐慌。

賣幣雖然普遍,但從我國來看,針對扣押代幣的出售仍然沒有完整且清晰的處理路徑,一個典型的例子是,直到如今,市場仍不明Plus token持有的比特幣處置情況,今年2月,CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju曾提到,中國當局已經出售了PlusToken中查獲的現價約200億美元的比特幣,這一消息在市場上引發熱議。

回到現實來看,中國政府售幣也頗為普遍,儘管處置手段相對模糊,但司法機關在處置虛擬貨幣時,普遍傾向於委託專業的第三方機構進行清算和變現,政企合作是常見路徑。根據外媒路透社的報道,我國地方政府一直在利用私營公司出售查獲的数字貨幣,以變現填補因經濟放緩而緊張的國庫,路透社表示,總部位於深圳的科技公司“Jiafenxiang”自2018年成立以來,已代表中國江蘇省徐州市、華安市和泰州市等地方政府在境外市場出售了價值超過30億元人民幣的加密貨幣。實際上,從數據來看,我國地方罰沒收入的確有所增長,官方公共預算數據显示,2023 年,地方政府罰沒收入達到創紀錄的3780億元人民幣,五年內增長65%,這與加密貨幣也存在一定關聯。

然而,根據《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,在我國目前法律法規中,虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動,儘管未明確禁止個人持有加密貨幣,但實體參与虛擬貨幣相關投資交易活動是受到嚴格管控的,此種變現或兌換方式顯然與現有監管理念相悖。中南財經政法大學教授陳實就表示,這種處置“是一種權宜之計,嚴格來說,並不完全符合中國目前對加密貨幣交易的禁令”。

在此背景下,在實際處置模式而言,境外實體的引入不可避免。援引知恆(上海)律師事務所劉正要律師的觀點,現有行政處置方式通常有以下四種,一是境內+境外聯合處置模式,即由境內代處置公司與司法機關/嫌疑人簽訂委託合同后,再委託境外的處置主體進行實質的處置。二是境內與境外的自由貿易區進行處置,該種處置方式通常以拍賣的形式進行,有處置需求的司法機關在和處置公司簽訂合同后,需要帶着虛擬貨幣到公司註冊地(即貿易區內)進行實際的拍賣,價高者得。三是通過境外銀行進行處置,境外銀行具有虛擬資產與法幣兌換的資質,兌換後轉入境內。四是由境外虛擬貨幣發行方回收虛擬貨幣變現處置,執法機關和虛擬貨幣發行方協商處置罰沒的虛擬貨幣,由發行方回收,且回收價不低於虛擬貨幣價值的80%。

核心來看,現行處置方式,無論是通過第三方公司交易還是轉委託境外公司變現,均存在合規性風險,包括但不限於職務犯罪、違反禁止虛擬貨幣炒作政策、外匯管理規定等。對此,我國法律界也正在探索更為完善的監管機制。

根據路透社的披露,在不久前舉辦的一次研討會中,律師們、高級法官和警方三者正在聯合討論關於罰沒加密貨幣處置規則的修改。此次研討會是近幾個月舉行的多場研討會之一,對所有建議開放,但不保證一定會實施。與會者和市場參与者表示,各方已接近達成共識,認為有必要允許司法機構將加密貨幣認定為資產,並制定統一的程序來處置被扣押的虛擬貨幣。

當然,針對扣押資產如何處置更具經濟效益,實現利益最大化,市場上也有不同的觀點,目前,場內出售論、政府轉讓論以及集權管理論是最常見的三種觀點。場內出售論,指的是在香港虛擬資產交易合法合規的背景下,通過香港虛擬資產交易所進行合作與售賣,此舉不僅效率更高,且還可變相推動香港虛擬資產的發展。

政府轉讓論就更為直接,內地政府將持有虛擬貨幣轉讓給香港政府,或者效仿香港境內的ETF,依託基金與資管公司將虛擬資產打包,從而構建ETF掛牌在香港售賣,又或者在香港設立加密貨幣主權基金。三即集權管理,正如美國政府當前的舉措,設立類似戰略儲備,北京市盈科律師事務所高級合伙人郭志浩律師認為有必要建設國家級處置體系,表示中國央行更有能力處理加密貨幣,應該將其出售到海外,或者像特朗普計劃的那樣,用扣押的代幣建立加密儲備。HashKey聯合首席執行官魯海洋也認同這一看法,其表示,中國或許可以借鑒特朗普的做法,將沒收的比特幣作為戰略儲備,由中央政府整合資產處置,他建議,中央政府可以整合資產處置,而不是在市級和省級層面進行處理。

從可行性來看,場內出售相較其他兩種方式更接近於現實,轉讓看似可行,但實則在利益分配方面存在巨大隱患,轉讓同時涉及變現時機與市場風險的把控,期容易產生利益方間的矛盾。而ETF的標的也需符合境內法律,部分ETF甚至需要鏈接內地用戶,存在灰色地帶與法律風險。集權管理的實施,如承認比特幣作為儲備,這其中隱含意義是確認其合法性,這對於現行法規而言無疑是巨大的挑戰,不論是出於政策一貫性亦或是法律威懾,採用概率均以低論。

實際上,虛擬資產的財產屬性意味着其處置很難由單一部門或特定機構統一管理,原因是涉及財政歸屬問題,此類案件具備明顯的屬地性質,即便是事權財權更高級別的政府,也難以直接入手操作基層地方的案件,這其中亦存在一定的歷史原因。

總體而言,地方政府出售虛擬貨幣以充實地方財政,早已有跡可循,秘密處置也已然是一種相對公開的秘密,並逐漸形成了約定俗成的做法。但該種做法與現有法規存在明顯衝突,這也是為何我國虛擬貨幣監管逐漸從控行為向優處置方向延伸完善。從處置模式而言,從單純的向第三方賣幣到引入代處置實體再到境內境外聯合處置,我國虛擬貨幣處置模式已然經曆數輪迭代,但仍未形成清晰、透明、高效的規範化流程。未來,針對這一空白,我國極有可能進一步推動法律法規的優化,可以預見,從分散處置到規範操作已成趨勢,在此類需求下或有一定概率會出現專門處置虛擬資產的牌照許可制度。

參考文獻:

https://mp.weixin.qq.com/s/W0WcHG1foZ1VWmlkjkVdYA

https://www.reuters.com/world/china/china-debates-how-handle-criminal-crypto-cache-2025-04-15/

https://mp.weixin.qq.com/s/ottnYHK_MBgnULvayTkUdg