所有語言

分享

數據視角:加密市場融資為何表現不佳?

作者:Kit 來源:RootData 翻譯:善歐巴,金色財經

本文數據來源於RootData融資數據庫及公開市場信息,結合機構投資趨勢,試圖還原2025年第一季度加密融資市場的真實面貌。

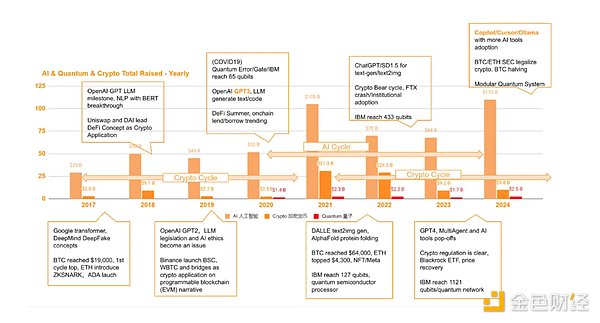

人工智能技術進步下,加密貨幣合規出現疲態

自2017年ICO熱潮以來,加密貨幣市場正經歷第二個重要的四年技術周期轉型。與此同時,人工智能行業也進入了第十個發展周期,從GPT-3到大型語言模型(LLM)的突破性進展也為其提供了動力。遵循摩爾定律的技術迭代,加密行業在2025年將面臨周期性挑戰——總融資額從2021年的310億美元峰值暴跌至2024年的98億美元,降幅達68%。相比之下,人工智能融資額在2024年超過了1100億美元,形成了明顯的資本虹吸效應。

這種結構性轉變的根源在於技術成熟度曲線的分化。自2020年DeFi盛夏以來,加密領域一直缺乏突破性的技術敘事,而人工智能則通過Transformer架構的演進持續釋放生產力紅利。兩大領域資金缺口的擴大,本質上反映了資本對技術應用潛力的信心——加密項目大多遵循傳統的“代幣發行-交易所上幣”路徑,而人工智能則已在醫療、製造和教育等領域完成了商業閉環。

加密貨幣的人工智能季風尚未到來——信徒們仍有工作要做

2025年第一季度的數據显示,儘管加密社區仍然沉迷於人工智能迷因的神話——人們熱情地模仿人工智能歷史上第一個聊天機器人ELIZA,希望為區塊鏈時代打造一個去中心化的版本——但加密領域的機構投資正日益兩極分化。中心化交易所(CEX)和託管相關項目的資金大幅縮水,從DeFi夏季和后FTX時代的90%的峰值份額下降到僅45%。與此同時,對人工智能、DeFi和基礎設施項目的投資卻逆勢增長,占本季度總資金的58%。

與此同時,人工智能相關加密項目的資金波動劇烈。儘管2024年第三季度激增至23億美元,但到2025年第一季度,這一数字卻驟降至7.8億美元,降幅達66%。這反映了“人工智能+區塊鏈”敘事的內在矛盾:當前大多數項目仍停留在表面整合的階段,未能解決模型訓練和數據所有權驗證等核心問題。相比之下,傳統的人工智能風險投資在GPT-3之後進入了其自身的四年技術周期,年投資總額從2017-2020年的平均4000億美元增長至每年超過8000億美元。相比之下,人工智能相關加密項目的增量資金還不到這一增幅的1%。

這就引出了一個重要的問題:區塊鏈如何才能與人工智能進行有意義的融合,讓加密貨幣的創始人和信徒們能夠從湧入人工智能的資本中獲益?目前人工智能-加密貨幣融資的步伐表明,原生加密貨幣資本願意加倍投入,在這個交叉點上尋找下一隻“金鵝”。最終,加密貨幣項目的創始人應該深入思考如何將人工智能與基礎設施層解決方案相結合,以解決驗證和信任的核心問題——這些挑戰是中心化金融和傳統人工智能仍然難以應對的。

流動性的雙重困境

貨幣政策收緊與鏈上穩定幣發行脫鈎,進一步扭曲了加密貨幣市場。2025年3月,USDC鏈上流通量創下980億美元的歷史新高,但同期加密貨幣風險投資僅吸收了46億美元。這種“流動性堤壩”現象揭示了一個更深層次的矛盾:機構資本越來越多地被引導至BTC現貨ETF等合規投資工具,而不是支持早期創新。

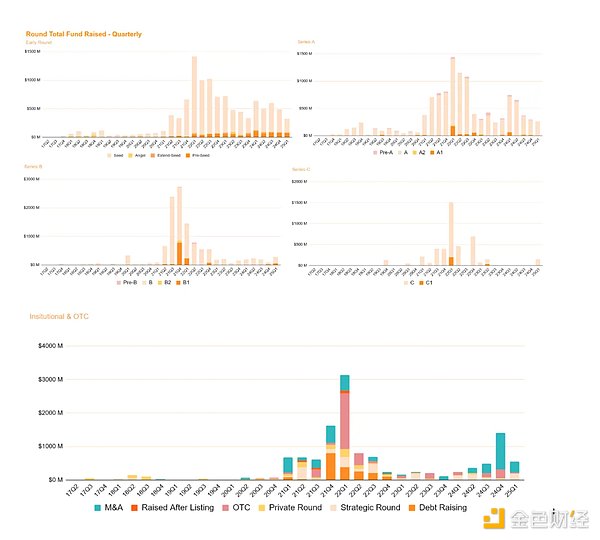

事實上,一級市場加密貨幣融資規模已大幅下降——從2021年的310億美元峰值跌至2024年的僅98億美元,降幅達68%。與此同時,交易數量也從2021年和2022年的1880筆下降至2024年的1544筆。平均交易規模從2022年的1570萬美元縮減至2024年的640萬美元,降幅達59%。曾經湧入早期加密貨幣初創企業的流動性——得益於可編程區塊鏈的突破和2020年後疫情時代的量化寬鬆政策——如今已幾近枯竭。

融資困境:創始人的混戰

RootData 數據显示,融資階段越晚,交易規模的萎縮越明顯。在 2021 年的牛市周期中,估值過高設定了不切實際的基準,如今創始人發現,早在種子輪或 A 輪融資階段,他們的估值就已捉襟見肘。從 2023 年第三季度到 2024 年第四季度,沒有機構投資者公開參与 C 輪融資。雖然戰略輪融資保持相對穩定,但併購和場外交易有所回升,這表明在流動性匱乏的環境下,機構更傾向於私下達成協議,而不是公開持股。

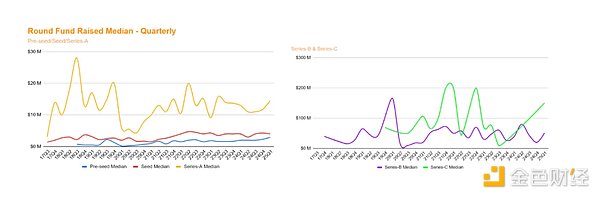

一個值得注意的趨勢是:所有融資輪次的交易規模中位數穩步上升。這表明,面對總投資額的下降,資本選擇減少投資頻率,但投資金額更大——青睞那些基本面更強勁、現金流更充裕的創始人。對於創始人來說,這是一場混戰:那些擁有雄厚儲備和充足資金的人吸引了最多的關注。

隨着人工智能和加密技術雙雙爆髮式增長,早期加密貨幣創始人之間爭奪投資者有限金幣的競爭已達到白熱化。自2017年以來,在2681個獲得種子輪融資的項目中,只有281個進入A輪(轉化率僅為10.5%),進入C輪的不足30個。這種“十分之一”的生存遊戲,反映出早期加密貨幣初創企業內部深層次的系統性問題。

從估值泡沫到價值調整:

在2021年的周期中,種子輪融資中位數曾高達470萬美元。到2025年第一季度,這一数字已驟降至僅40萬美元。除了總融資額的萎縮外,種子輪交易佔比的下降也表明投資者對早期加密貨幣企業的興趣正在減弱。

相比之下,種子輪前融資出現了顯著變化——2025 年第一季度,平均交易規模從 200 萬美元增長至 291 萬美元。在這個風險較高的階段,總融資額和平均融資額均有所增加,這表明,儘管不確定性較高,但加密貨幣風險投資家更青睞更便宜的切入點。

A輪融資總額雖然有所縮減,但中位數投資額卻從1000萬美元上升至1450萬美元,反映出資本紛紛流向優質項目。那些已實現產品市場契合度(PMF)並呈現正現金流的項目正在獲得巨額投資,而那些未能實現盈利的項目則在種子輪階段就被淘汰出局。

代幣經濟學的細分:

B輪項目正面臨着來自代幣解鎖計劃的越來越大的壓力。如果沒有新的流動性注入,市場將無法吸收拋售壓力,從而導致負面反饋循環。根據RootData的數據,大多數項目每次代幣解鎖都會面臨數百萬美元的拋售,這導致市場情緒惡化,投資者信心受到削弱。

技術差距顯現:

2021年的融資泡沫留下了一大堆失敗的項目——尤其是在跨鏈橋和NFT平台等之前被大肆炒作的領域。這些項目未能適應ZK-Rollups、模塊化區塊鏈和AI集成等新技術趨勢。結果,許多有限合伙人未能從其基金結構中獲得可觀的回報,目前正在尋求激進的生存措施。隨着基金試圖在不斷變化的行業格局中挽救價值,以場外交易和併購形式出現的機構活動正在迅速攀升。

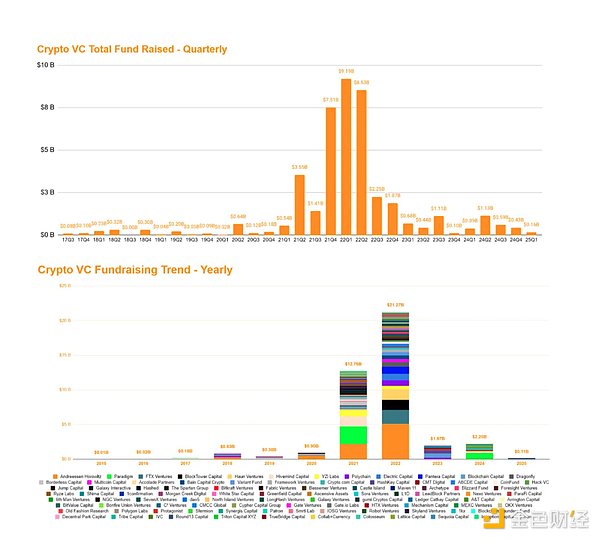

融資危機:規模斷崖式下降

根據 RootData 的數據,加密投資公司的總融資額從 2022 年 220 億美元的峰值暴跌至 2024 年的僅 20 億美元,降幅高達 91%。這一萎縮速度遠遠超過同期納斯達克上市科技公司 35% 的融資額降幅。宏觀流動性約束、代幣發行收益遞減以及機構內部收益率下降共同導致了這一急劇下滑,這些因素嚴重削弱了 LP 和獨立投資者對加密風險投資的興趣。這也表明,加密行業在本輪周期中的人工智能創新在很大程度上未能吸引到大量外部資本。

季度數據證實了這一下降趨勢:2024 年第二季度(比特幣減半之後)之後,融資額降至 4.2 億美元,這是自 2020 年 DeFi 時代之前以來的最高水平。儘管出現了牛市,但這一周期並沒有為加密投資公司帶來新的資本。

即使是領先的公司也曾遭遇挫折: a16z 在 2020 年至 2022 年連續三年成功融資后遭遇挫折,而 Paradigm 的 2024 年基金與 2021 年的峰值相比縮水了 72%。

隨着公募市場降溫,私募和場外交易量飆升35%。 2024年第四季度和2025年第一季度,通過場外交易進行的融資總額達19億美元,其中併購和場外交易佔比75%。“私下”交易的增多反映出機構投資者對流動性的擔憂日益加劇。投資者正利用定製化的代幣解鎖計劃和回購協議,力求將市場波動對其投資組合的影響降至最低。

上市后價格暴跌的危機

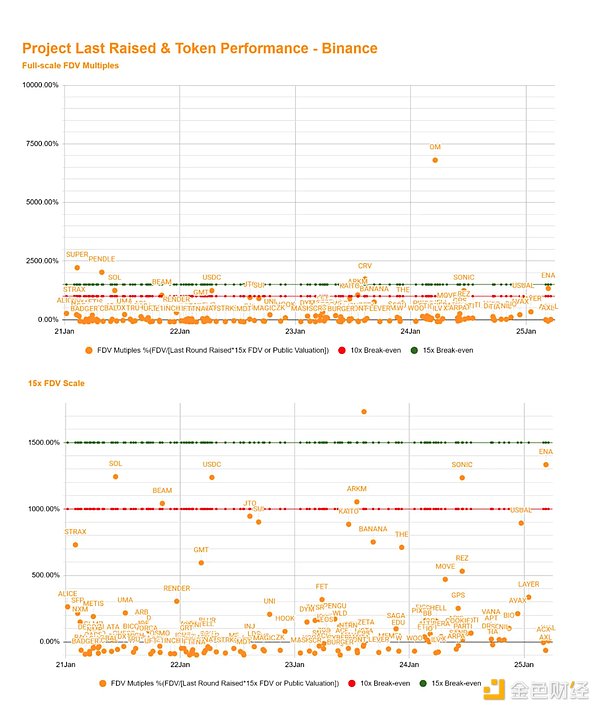

當今加密社區流傳着一句流行語—— “一上線就做空” ——反映出散戶投資者對機構支持的代幣項目日益增長的懷疑和抵制。RootData 對幣安平台上線的代幣及其最終私募輪估值的分析揭示了在常用的“3+1”解鎖模式下,機構目前面臨的巨大退出壓力:

a. 機構必須在第一批解鎖部分實現 5-10 倍的回報才能實現總投資的收支平衡。

b. 自 2021 年 Arbitrum 推出以來,很少有後期支持的項目能夠讓投資者在不採用對沖策略的情況下收回成本。

c. 2024 年,超過一半的新發行代幣的完全稀釋估值(FDV)低於其最後一輪估值的 5 倍,從而引發了危險的連鎖反應:

-

機構在最初 10% 的代幣解鎖中面臨約 50% 的未實現損失。

-

隨後的解禁引發了持續的拋售壓力,進一步拖累價格。

這種情況也解釋了之前提到的場外交易和私募交易激增的原因——代幣投資組合回報率的下降迫使機構投資者尋求其他退出策略。簡而言之,如果連幣安上線的代幣都遭遇同樣的命運,那麼對於在流動性較弱的二級交易所發行的代幣,機構投資者將面臨更加嚴峻的現實。

加密貨幣投資正變得更加理性

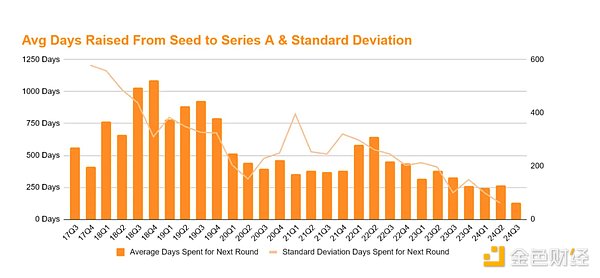

根據 RootData 對種子輪和 A 輪融資之間的時間以及時間線差異的分析,我們可以觀察到加密貨幣融資格局的成熟度發生了明顯變化。

2017年至2020年,項目融資到下一輪的平均時間穩步增長,並在2018年第四季度達到峰值1,087.75天。這反映出行業早期融資速度較慢,資金流動性較低。在此期間,項目融資到下一輪的平均時間差異也較大,2017年第四季度的峰值為578.63天,表明融資時間存在很大的不確定性。2017年至2019年的ICO和早期DeFi浪潮中,項目質量參差不齊,許多項目由於代幣經濟模型不成熟而經歷了較長的融資周期。

然而,2021年後,下一輪融資的平均時間急劇下降—— 2023年第一季度為317.7天,2024年第三季度進一步降至133天。這表明市場更加高效,隨着投資者信心和資本配置更加集中,實力雄厚的項目能夠更快地籌集後續資金。

與此同時,自2021年以來,融資時間表的差異穩步下降,表明市場已進入更加理性的階段。各個項目的融資周期變得更加可預測和一致。機構投資者如今明顯傾向於支持頂級團隊,資金也越來越集中在種子輪和A輪等早期融資階段。這使得優質項目能夠更快地擴張,而那些缺乏創新或缺乏清晰盈利路徑的項目則會被迅速淘汰——這加速了行業內的自然選擇過程。

結論

加密貨幣行業正經歷轉型——從早期的混亂走向理性發展。自2021年以來,下一輪融資的平均時間及其方差均呈現持續下降趨勢。這不僅體現了資本配置效率的提升,也體現了投資者對優質項目的偏好日益增強。未來幾年,那些能夠快速適應市場需求、融合人工智能等新興技術並具備商業可行性的項目將成為機構資本的首選。

簡而言之,市場如今更加重視盈利能力和產品市場契合度(PMF)。創始人必須儘早驗證其商業模式——最好是在種子期——以加速後續融資。與此同時,機構投資者應該關注那些能夠在短時間內獲得多輪融資的高潛力團隊。這些團隊通常展現出清晰的增長軌跡和強大的執行力。

在作者看來,普遍認為流動性緊縮是加密貨幣表現不佳的主要原因的觀點是誤導性的。事實上,2024年標志著加密貨幣新合規時代的開始——這是更成熟機構進入該領域的轉折點。真正的問題在於,加密貨幣創始人尚未提供令人信服且具有商業可行性的人工智能和區塊鏈技術整合方案。這種未能形成閉環的局面,可能是加密貨幣行業難以從人工智能繁榮中獲取流動性溢出效應的關鍵原因。