所有語言

分享

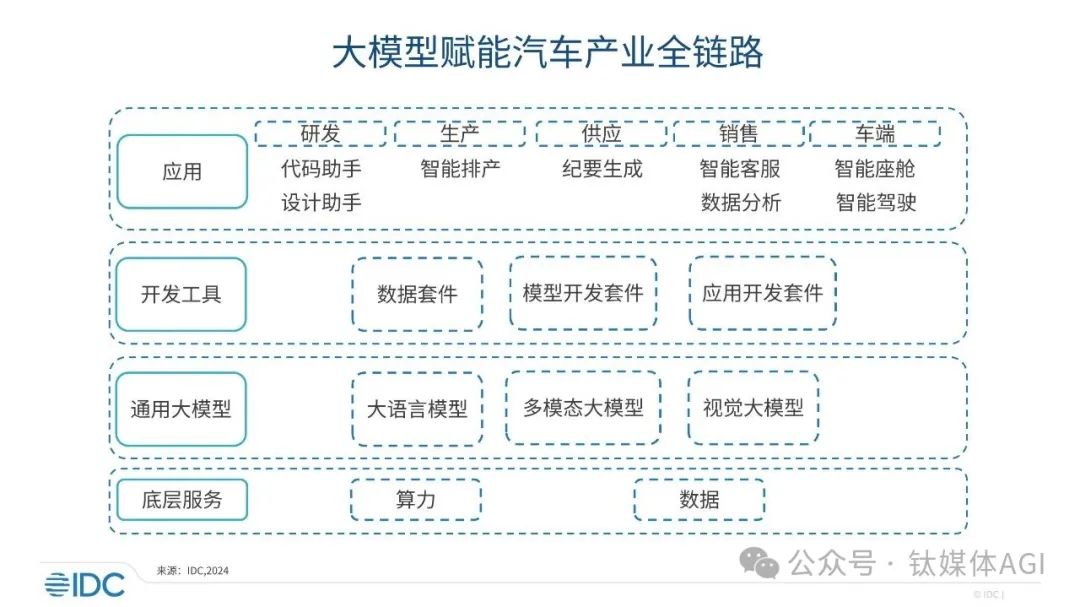

AI大模型加速“上車”,萬億市場將爆發,但實際應用仍有待觀察

文章來源:鈦媒體

作者|林志佳

編輯|胡潤峰

2024北京國際汽車展覽會近日落下帷幕。

據官方數據显示,本屆北京車展期間,117款新車型全球首發,大約有280輛全電動、油電混動、卡車等類型車輛展出,小米汽車、大眾汽車、日產、芯馳科技等超過500家車廠和供應商展示其產品。10天內共有89.2萬名参觀者湧入展會,其中3%是經銷商。

而對於鈦媒體AGI來說,本屆展會最大亮點之一,就是中國 AI 大模型“上車”。

車展期間,日產汽車宣布與百度共同簽署了諒解備忘錄,雙方將在 AI、智能汽車領域的戰略合作開展可行性研究;豐田、長安、嵐圖、廣汽等整車品牌宣布與騰訊達成合作,聯合打造汽車行業大模型方案,覆蓋座艙助手、營銷、客服等場景;此前,商湯絕影則和小米宣布合作,將在小米SU7汽車座艙中搭載日日新大模型技術。

據鈦媒體AGI不完全統計,已經有超過20家汽車品牌宣布 AI 大模型技術“上車”。

大模型“上車”概念日漸火爆,尤其很多中國 AI 公司都“突出重圍”,競逐國際品牌汽車合作。而隨着智能汽車下半場悄然到來,汽車正在升級為新一代“移動智能終端”,其智能化水平的高低也成為車企在智能網聯時代決勝的關鍵,加速大模型“上車”也成為車企突顯產品智能化、打造產品差異化的新選擇與新方向。

然而,在北京車展現場,鈦媒體AGI編輯也發現另一個現象,就是大模型“上車”還未規模化商用,多家企業反饋均為“展示”階段,除了簡單的“語音助手”,還未能產生更大的場景和應用。有專家指出,目前大模型上車概念成份居多,具體實際應用情況還有待觀察,而且大模型上車不一定能提升企業經營業績並帶來穩定利潤。

IDC中國高級分析師洪婉婷對鈦媒體AGI表示,智駕技術本質上是以AI為核心驅動力的複雜系統工程,其發展高度依賴於企業的技術研發底蘊、資金投入規模以及對前沿科技的敏銳捕捉與高效轉化能力。而國際車企持續與國內企業在智能輔助駕駛或 AI 領域展開合作,是中國智駕技術站上世界舞台邁出的重要一步,而背後核心動力,是國內企業在AI技術上的深度布局與持續投入。

AlixPartners大中華區汽車諮詢業務合伙人章一超認為,目前大模型“上車”概念成份居多,硬件方面的確正進行儲備,但具體應用是否相比之前有質的突破還有待觀察。

AI 大模型要“上車”,汽車廠商撬動新萬億市場

據乘聯會最新數據显示,4月1日至4月14日,全國乘用車市場零售51.6萬輛,其中新能源汽車銷量同比增長32%,達到26萬輛,滲透率達50.39%;全國乘用車廠商批發汽車53.4萬輛,其中新能源汽車批發26.8萬輛,滲透率達50.19%。

新能源汽車零售、批發滲透率雙雙突破50%。更早之前,電動車在新車銷售量中滲透率快速提升,2021年至2023年5月,已經達到35.3%水平左右,電動車市場已經從爆髮式增長階段,逐步進入穩定高速增長階段。

與此同時,在外觀、三電、智能座艙領域競逐多年後,深度智能化成為中國汽車公司錨定的下一個目標。

實際上,AI 與汽車之間的最初聯繫要追溯到40年前,最初的方向是“自動駕駛”。

1984年,美國國防高級研究計劃署(DARPA)與陸軍合作,發起自主地面車輛(ALV)計劃。隨後,美國卡內基·梅隆大學、斯坦福大學、麻省理工學院等美國院校都先後加入無人駕駛汽車的研究工作中。

其中,美國卡內基·梅隆大學研製的 NavLab 系列智能車輛最具有代表性,在1995年NavLab-5就實現了88.5km/h的實驗環境自主行駛平均速度,並首次橫穿美國大陸,自主行駛里程為4496km,佔總行程的98.1%。

2015年10月,AI 技術與汽車迎來了一個重要時間點——特斯拉推出半自動駕駛系統Autopilot,成為全球第一個投入商用自動駕駛技術的廠商。隨後,通用汽車推出Cruise,奧迪A8量產 Level 3 級別的自動駕駛技術。

與此同時,國內層面,中國無人駕駛汽車研究晚於美國。1992 年,國防科技大學成功研製出中國第一輛真正意義上的無人駕駛汽車。

2011 年 7 月,由一汽集團與國防科技大學共同研製的紅旗 HQ3 無人駕駛汽車完成了 286km 的面向高速公路的全程無人駕駛試驗。

到了2015年,宇通大型客車在完全開放的道路環境下完成自動駕駛試驗,這也是國內首次大型客車高速公路自動駕駛試驗;2016年北京車展上,北汽集團展示了其基於EU260打造的無人駕駛汽車,成為搭載的無人駕駛感知與控制汽車。

如今,電動化、網聯化、智能化成為汽車產業的發展趨勢。

中國汽車工業協會預測,到2035年,中國智能汽車產業規模將超過2000億美元(約合人民幣1.44萬億元)。

瑞銀UBS研究團隊則預計,到2025年,中國將產生多達660萬輛新能源車,即每四輛新能源車中的一輛將擁有智能化功能;而IDC認為,到2026年全球智駕車輛銷量將達到8930萬輛。

那麼在此之前,AI 為何沒能實現“上車”?鈦媒體AGI編輯梳理認為有三點:

- 1、短期內新能源車難以實現“自動駕駛”。從技術體驗來說,自動駕駛是一種起點到終點、“兩點”距離之間利用視覺、激光雷達、車聯網等技術實現的駕駛員輔助或其完全不需操控的汽車,因此,鑒於中國北上廣深堵車、地圖無法實時更新、政策法規等因素,中國一直將自動駕駛設計為實驗性、區域性,比如北京亦庄、北京首鋼等。所以,此前大家期盼的“自動駕駛”無法落地,城市NOA只是輔助、或者說利用高精地圖所做的技術“平衡”,而非真正的自動駕駛。

- 2、傳統 AI 利用決策樹、無監督學習等技術方案,在數據量無法達到規模級別下,最終只是逼近一個正確值。當然,這其中也有因為汽車這類端側場景無法擁有大量、100%有效的優質數據集。另外,傳統 AI 無法實現通用型的場景技術。

- 3、算力不夠強大、資金和人力成本太高。小鵬汽車董事長何小鵬曾表示,汽車智能化的研發屬於大算力、大數據工程,需投入大量資金人力,一般的算力公司做起來極其困難。而在此之前的2017年-2021年,新能源車、AI、雲計算等領域都在努力做營收、商業化、資本化,中國沒有出現真正類似於ChatGPT這類新技術的思維和想法,所以無法實現傳統 AI 技術“上車”。

360董事長周鴻禕對鈦媒體AGI表示,此前 AI 上車“誕生”智能座艙和自動駕駛,但同時也受到技術路線阻礙,並非“真人工智能”。但如今,AI 大模型帶來了革命性變化,大模型“上車”對於車的智能能力是本質上的提升。

具體來說,周鴻禕向鈦媒體AGI舉出四個大模型“上車”改變的場景案例。

- 第一、之前的智能座艙,用戶對話更多的是基於規則處理的,你說把車窗打開,他能聽懂,你要說把玻璃搖下來,他就聽不懂了,類似於Siri,其實是一個智障的角色,並不好用。如今大模型上車之後,真正讓汽車理解你的想法,屬於革命性東西。

- 第二、Sora現在的能力是代表了多模態的能力,而未來汽車、機器人都可以利用激光雷達、攝像頭等傳感器,實現感知、認知等能力。同時,這種多模態大模型,可以讓汽車更加能懂車內和車外的很多東西,比如辨別是不是車主、是否疲勞駕駛等。

- 第三、今天的汽車還是一個机械物件,並不能理解很多東西,它也不能做邏輯推理和規劃,包括機器人也一樣,都是接收人的指令。但是,未來一旦車上加了大模型之後,大模型具備了大腦的能力,不止能夠理解人類話語交流,而且還能完整理解人類的知識和推理,分析邏輯判斷的過程,從而作出更多判斷。

- 第四、自動駕駛在這兩年會獲得突破。Transformer的大模型訓練和傳統智能駕駛不一樣,傳統智能還是基於規則的方案,主要改bug和軟件升級,那麼有一萬個規則,碰見這種情況應該怎麼辦,總有情況是沒有編輯到規則里的。而如果用Transformer來訓練,可以提供多樣化的駕駛案例。大模型最強大的能力,它不是把你送進數據存起來,是通過你的數據訓練他,他能夠形成一個舉一反三規律的總結。

如今,AI 大模型的智能化“上車”已成為本屆北京車展上的新潮流。

作為日本汽車品牌龍頭,車展首日,日產(中國)投資有限公司與百度在線網絡技術(北京)有限公司共同達成可行性研究的戰略合作諒解備忘錄。

日產透露,本次可行性研究的合作內容包含兩大方面:一是基於日產汽車智能化平台,發揮百度在生成式AI方面的優勢,共同開發和研究相關領域的未來技術發展和商業合作可行性;二是日產汽車在中國的車型上搭載百度AI解決方案,發掘AI解決方案的發展潛力,以及共同探索創新技術在未來汽車領域的應用與發展。

日產汽車公司總裁兼CEO內田誠(Makoto Uchida)對鈦媒體App等表示,中國的新能源汽車發展非常迅速。此次雙方合作,主要是使這些技術更好地整合到日產的產品中,從而為中國用戶帶來令人興奮的智能系統和基於 AI 服務。

日產汽車公司中國戰略及專項任務副總裁、日產(中國)投資有限公司總經理松山昌史(Masashi Matsuyama)則表示,“汽車產業正在經歷智能化變革,消費者對以AI為代表的新技術應用的需求不斷增長,日產汽車在3月份發布的‘The Arc日產電弧計劃’中明確提出‘將戰略合作夥伴關係拓展至技術、產品組合和軟件服務領域’。通過與百度的合作,百度的生成式AI能力將被應用到日產汽車在中國的車輛中,這將進一步加速日產汽車智能化和電動化的步伐,為消費者提供更加多元化的智能出行體驗。”

松山昌史強調,日產的合作不只局限於車輛的電驅化,還包括智能化。

很顯然,在外觀、三電、智能座艙領域競逐多年後,深度“智能化”不僅是中國汽車公司錨定的下一個目標,而且也是全球汽車龍頭的重要發展方向。

實際應用有待觀察,大模型“上車”仍需耐心

周鴻禕對鈦媒體App直言,雖然大模型“上車”會給汽車產業帶來“革命性”變化,但這個變化不會在“一夜之間”發生。

實際上,鈦媒體App在北京車展現場發現,儘管汽車品牌都在宣傳“AI 大模型上車”概念,但AI大模型“上車”在車展現場還處於PPT狀態,且大部分亮相的展車考慮到安全中設置了展車模式,現場沒有辦法直接體驗到AI大模型真正的場景效果。

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生日前演講中提到,大模型“上車”需要耐心。算力、算法、數據等關鍵能力升級,推動自動駕駛突破。AI成為用戶體驗升級的核心推動力。汽車產業技術迭代和產品更新的周期持續縮短,也需要與之相匹配的運營管理能力和產業鏈協同能力。

當大模型逐漸在汽車行業應用,除作為營銷方面的宣傳點外,如何在落地后真正體現價值成為關鍵。

一方面,是否真正大幅提升用戶體驗還是未知數。多位供應鏈人士表示,短期內很難判斷消費者對更高精度的智駕、健康評估等各種細分場景功能的付費意願,尤其在10至15萬元級大眾市場。

另一方面,大模型上車不一定能提升企業經營業績並帶來穩定利潤。大模型競爭的核心在於算力,但根據云計算行業的發展規律,智算項目投入巨大且回報周期較長,目前很少有整車企業入局數據中心領域。

當整個汽車行業陷入降價讓利的漩渦,最終有幾家能夠在大模型上車的競爭中勝出存在不確定性。北京車展上,不少汽車品牌沒有透露最新亮相大模型產品的規模量產時間。

不過,從長期來看,包括 AI 大模型在內的智能技術“上車”,會成為汽車產業最重要的趨勢。

目前,長安、吉利、嵐圖、紅旗、長城、東風日產、零跑等都搭上了百度的文心一言的“快車”,專註語音交互的提升;不久前,吉利、百度再次攜手,高端智能汽車機器人品牌——極越誕生,在智能化方面尋求突圍;本月初,華為發布了接入盤古大模型的鴻蒙HarmonyOS 4系統,將首搭於與奇瑞合作的首款華為智選車型Luxeed。

雷軍表示,智能電動車已經發展了10年時間,其實今天主要解決的“電動問題”。過去10年是電動化的十年,而今天開始的“下半場”,是智能化的十年。因此,智能化是未來智能電動車的核心和靈魂。

商湯科技聯合創始人、首席科學家、絕影智能汽車事業群總裁王曉剛日前對鈦媒體App表示,AI 大模型“上車”從本質上來說改變兩個方面:一個是生產效率的提升,第二個是人機交互方式的改變。

王曉剛提到,汽車需要人力投入是非常高的,未來大模型和機器自動化可能會節省80%工作量。而在更多非規則、複雜的場景中,很多自動駕駛、智能座艙等人機交互場景下,大模型會適應更多需求。

“本身場景是非常重要的,到今天,智能汽車正在經歷着從汽車智能化1.0到通用人工智能體的過程。”王曉剛強調,未來,大模型技術還可以擴展到機器人領域。

據悉,截至2023年底,商湯絕影已經與本田、比亞迪、長城、廣汽、紅旗、蔚來等超過30家國內外車企達成合作,AI方案覆蓋超過90款車型,已累計交付190萬輛智能汽車。

洪婉婷告訴鈦媒體App,短短几年時間,大家看到中國車企的智駕功能已經能夠解決行駛軌跡不穩定、急剎頻發、在某一個速度才能開啟等挑戰,並開始能夠較好完成高速、城區的端到端駕駛任務。

展望未來,AI 大模型對於汽車行業的作用,可能不止是智能座艙、智能駕駛等單一領域,而是通用化場景。當然,在這個過程中依然需要長期探索和測試。

中國工程院院士、清華大學教授、國家智能網聯汽車創新中心首席科學家李克強表示,目前,汽車領域對於大模型的應用還處在早期的嘗試探索階段,後續仍需基於雲平台進行打通,向深層領域應用推進的任務目標邁進仍然任重而道遠。

當前大模型在汽車領域的應用還存在較多風險:一方面,相關政策法規尚未出台,數據安全無法保障,數據合規成為關鍵;另一方面,落地場景尚不明朗,這都是挑戰所在。

隨着 AI 大模型技術不斷更迭,未來汽車領域會發生什麼“變革”,仍有待觀察,也需要不斷等待技術的重要變革。