所有語言

分享

大模型時代的人機關係:不要溫和地走進與AI共生的時代

原文來源:極客公園

作者|童祁、胡曉萌

圖片來源:由無界 AI生成

工業革命迄今,人類在數百年間逐漸習慣與機器朝夕相處,從最初的驚慌失措到現在的視若無睹,而今媒介成為身體的延伸,手機成為媒介的集成,機器甚至成為人身體的一部分,除了廣泛應用於醫療的机械手臂、机械腿等,賽博格(Cyborg)、“腦機結合”也正在慢慢地從科幻故事變成現實……人類與機器的關係逐漸親密,機器不再僅是客體和死物。人類在恐懼中萌生幻想,對機器擁有智能、甚至成為伴侶/朋友的想象不絕如縷,不少人希冀機器擁有真正的智能和情感,進而擁有獨立思考能力和自主性,與人類發生深層次的情感交流。

以ChatGPT為代表的人工智能(AI)大模型的發展,不僅預示着通用人工智能(General ArtificialIntelligence,簡稱AGI)時代的加速到來,同時大大增加了將人類想象變為現實的可能性。由於人工智能在日常生產、生活中的應用極大地提高了效率和便利度,生成式人工智能(Generative AI)眼下正引發新一輪的興奮和恐懼:當AI與我們一起生活和工作,又或者當AI成為我們城市的一員,這種被無所不在、無所定形的技術包圍的感覺,助推了一種對於機器智能具備自我意識既期盼又恐懼的複雜情感。

當技術早已融入我們的日常生活,變得無所不在而又無所定形,如幽靈一般影響人們的思維、感知和行為時,或許人工智能的日常化已經不是新鮮話題,我們卻在無意識中進入與AI共生的時代。隨着以ChatGPT為代表的大模型浪潮和生成式人工智能的湧現,人工智能的商業化路徑進一步加速,使其對普羅大眾的日常工作、消費、娛樂等產生不可低估的影響。這意味着人機交互方式的革命性變革:以圖形用戶界面為代表的視覺交互發展到極致,開始轉向通過自然語言界面接入所有場景與人類交互。這場新的媒介技術革命背後,不僅是商業、政治和社會問題,也不僅是倫理、隱私和公正性問題,更涉及在人工智能和算法決策影響下人文主義可能出現的根本動搖。

一:當人工智能成為日常生活的技術背景

當人工智能成為日常生活的一部分,人類通常不會感覺到技術的存在,這就是唐·伊德(Don Ihde)所提出的四種人與技術關係中的“背景關係”。背景關係[人→(AI/世界)]即AI作為一種技術背景,如電力、網絡一般成為日常生活的一部分,而人往往是在技術失效時才能意識到它的存在。當然,在日常生活中,人與人工智能也會呈現另外三種關係:具身關係[(人—AI)→世界)],即AI作為人的功能性延展,去認知世界並實踐;詮釋關係[人→(AI—世界)],即人類認知世界,是經過AI的表徵、轉換或詮釋,比如推薦算法一定程度上影響和塑造了人類的認知模式;它異關係[人→AI—(世界)],側重技術的自主性,即AI成為認識的客體時,透過AI展現的世界就變成了一種技術人工物。

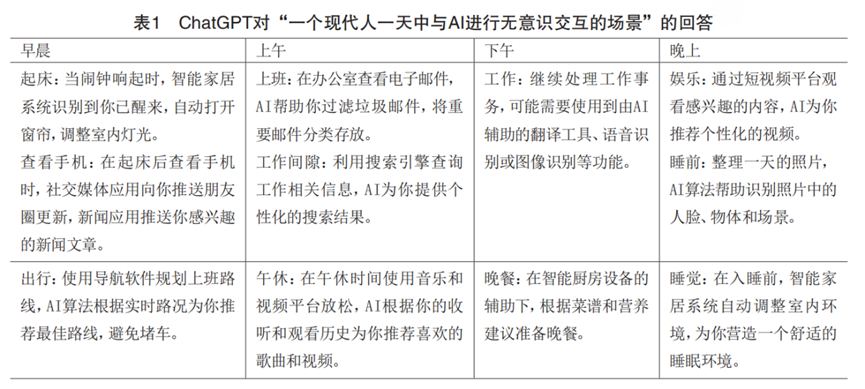

那麼在當代人的日常生活中,哪些時刻是受AI影響的呢?而今這個問題也可以通過與人工智能的對話得到回答。當問起“一個現代人一天中與AI進行無意識交互的場景”時,ChatGPT的回答可謂相當全面(見表1),甚至它還提醒我們:“每個人的生活習慣和需求可能有所同,因此實際情況可能有所差異。”

也就是說,由生成式人工智能技術支撐的自然語言交互工具已經可以告訴我們,人工智能正成為工作、休閑、社交甚至是睡眠的一部分,它的技術潛能覆蓋了一個人生活的方方面面。這樣的話,從更大的生存空間來看,人類生存的城市已經成為人與機器共存的城市,或許未來將變成人與人工智能共存的城市。這意味着AI同樣“生活”在城市裡,進而成為這個城市不可或缺的成員。從ChatGPT的回答里,已經透露出一種可能的未來,那就是,人類已經不可避免地進入一種與人工智能深度融合的生活狀態。

但是,面對人工智能技術的大潮襲來,在處理人與技術的關係時,需要警惕的首要風險有兩重:一是技術失效,二是技術失控。

第一,正如唐·伊德所言,深入日常生活中的技術只有在失效時才會被人們意識到其存在。而技術一旦失效,將給社會帶來不可估量的危害。2021年“7·20鄭州特大暴雨”發生后,一篇爆火的評論文章《災后鄭州:當一座都市忽然失去了互聯網》記錄了暴雨災害之後網上購物、电子支付、城市交通、信息傳播等一切習以為常的生活方式全部失靈的狀況,這場災害也使人們認識到,“互聯網技術賦予城市的秩序失效之後,舊的秩序竟然也歸於失靈”。也就是說,信息時代的人類社會之所以能夠正常運行,有賴於人類生活中疊加的算法、電力、網絡等各種背景性技術作為基礎設施和前提保障條件,一旦技術失效,社會運轉也會失靈。進入人工智能時代的人類社會恐怕也很難擺脫技術失效的風險。

第二,人類的生活與人工智能交融,但人工智能會不會擺脫人類的掌控而獨自運轉?這一點至少在遊戲中已經實現。近期,美國斯坦福大學研究團隊發布了一項非常有趣的研究,他們通過大語言模型做了一款沙盒遊戲,裏面有25個生成式智能體(Generative Agents)在虛擬環境中“自由生活”:這些智能體每天像人類一樣,在交互式沙盒環境中起床、做早餐、上班;它們能夠創造反映自身特點和經驗的日常計劃,執行這些計劃、對此做出反應,並在適當的時候調整計劃,產生出人意料的複雜行為(比如舉辦情人節派對)。用戶可以使用自然語言與這25個智能體進行交互。研究團隊指出,這項工作通過融合大型語言模型與計算機交互智能體,揭示了實現可信人類行為模擬的體繫結構和交互模式。

當人工智能可以在模擬環境下自由交互的時候,某種程度上也預示着人工智能有可能在不遠的將來脫離人的掌控。不難想象,隨着技術的發展,人工智能與機器人可能會實現更深度的結合,而當這種情況發生時,人類還能成為生活的主導者嗎?或者具體一點,人類能否繼續主導城市的秩序?在這個時候,人類生活將依靠什麼來維持基本的運轉,應以什麼樣的價值觀作為共同生活的基準,將在新技術革命的推波助瀾之下成為難以迴避的重要問題。在這個意義上,所謂讓人工智能與人類的價值觀保持一致的價值對齊(value alignment)也就顯得尤為重要了。

二:當AI進入大模型時代

現代社會或者說全球化的起點是15世紀末的大航海時代,憑藉著知識和技術的進步、航海技術的發展,歐洲探險家得以開展勘探和征服新大陸的活動,全球生態和地緣政治就此天翻地覆。可以說,大航海時代主要實現了技術向空間的擴張,伴隨而來的現代資本主義生產方式、城市化的現代生活都與此息息相關。

當代信息技術發展實現了對時間的擴張和瘋狂佔有。我們的時間和大腦都被信息技術所承載和提供的海量信息填滿,生成式人工智能又在持續加速這種信息超載。但地球上的一天仍舊是24小時,這種矛盾使我們的生活變成了“社會時間”與“数字時間”的互動。未來,人工智能將成為中介,或者持續演變為時間與文明的“壓縮機”。從機器計算到人工智能,突破性技術不斷出現,人類文明也就此進入“深度科技時代”。

大模型無疑是當前AI技術最為重要的發展趨勢,也是AI工業化、進入日常生活的基礎。隨着OpenAI公司的GPT大模型爆火,全球科技企業以及科研院所都爭先投入到大模型的競賽中,人工智能如今進入了大模型時代。AI大模型,又稱為預訓練模型(pre-training model)、基礎模型(foundation model),即基於海量數據訓練的、擁有巨量參數的模型,可以適應廣泛的下游任務。這些模型基於遷移學習的思想以及深度學習領域的最新進展,藉助大規模應用的計算機系統,展現了令人驚訝的“湧現能力”,並顯著提高了各種下游任務的性能。

大模型標志著AI技術發展的範式變革,各領域的数字化、智能化的系統,未來都將建立在大模型之上。進入大模型時代,也意味着AI工業化發展階段的到來,大模型為AI實現標準化、模塊化、自動化提供了路徑。以人們經常接觸到的AI智能客服為例,過去在醫療、電商、金融等各個領域應用AI智能客服,每次都需要重新設計研發訓練,其算法模型不能復用。因此,較高的技術研發成本和人力成本限制了AI智能客服的大規模應用。而大模型則不需要針對應用場景重新建構不同的場景模型,也不需要重新開始訓練算法模型,只需要在大模型的基礎上快速抽取生成場景化、定製化、個性化的小模型,實現在不同行業、垂直領域以及功能場景的工業流水線式部署,同時兼具按需使用和高效經濟的優勢。

由此可見,大模型正在成為未來的智能技術基礎設施,重構現有的商業模式,未來將形成“模型即服務”(Model-as-a-Service)的技術和產業生態。未來的数字化商業將分為大模型基礎設施型企業、垂直行業領域的小模型應用企業以及更加貼合個人用戶的模型應用和服務。這一生態的建立和發展,將更廣泛地賦能各行業應用,加快社會各領域的数字化轉型和智能化發展,帶來全社會的生產效率提升。

以GPT為代表的大模型、多模態、生成算法等技術累積、融合,催生了生成式人工智能(AIGC)的爆發,而普羅大眾感知到的,主要是“模型即服務”的層面,即面向大眾用戶進行應用的文字、圖片、音頻、視頻等內容生成服務。可以說,作為一種新型的內容生產和傳播方式,生成式人工智能可以帶來新一輪的生產、消費革命,並率先在媒體、電商、遊戲、影視等数字化程度高、內容需求量大的行業中發生。

人工智能發展時間線(胡曉萌繪製)

三:當ChatGPT開啟語言交互變革

打造所謂的通用人工智能,被認為是此次人工智能掀起革命性變革的重要原因,通用性也成為革命性技術變革的重要標準。事實上,直到計算機出現之後,信息技術的通用性才成為一種可能。目前人工智能同樣朝着這個標準演進。復旦大學教授肖仰華指出,歷次技術突破都是由人類主導的,這本身是一種智能的結果,但通用人工智能是完全以接近甚至超越人類智能為目標的技術,是關於智能本身的技術變革,其重要性和危險性都遠超從前。

用戶在使用以ChatGPT為代表的生成式人工智能時,可以在用戶界面輸入一段人類的語言文字,它可以是完整的句子或者句子的一部分,用於提示大模型生成下一部分文本。這段提示文字就是提示詞(prompt)。如何生成既可信又有創造力的內容,就成為一項需要不斷測試和調整的任務。不斷提示的過程,是人類與大模型通過語言進行交互的過程,是進行價值交換的過程,也是個人版本的GPT不斷訓練的過程,最終讓其變為更具私人屬性、更符合個人價值的工具。

自然語言處理被視為人工智能“皇冠上的明珠”,讓機器可以理解人類語言一直是無數人工智能科學家和研究者努力的方向。以ChatGPT為代表的語言模型問世,宣告了語言不再是人類文明的特權,機器同樣可以對人類語言進行歸納、總結、應用、舉例,並且通過人類語言(而不是曾經的以0和1為代表的機器語言)進行輸出。人機交互方式也從圖形交互界面擴展到自然語言交互界面。

語言具有創造性,同時也具有迷惑性。GPT所展現的強大能力,使大部分用戶已經把GPT生成的內容視為可信任且可使用的內容。人類對於人工智能的信任甚至超過了對自身判斷的信任,這就讓人工智能(特別是此前人工智能最為重要的應用方向——算法推薦)成為某種權威性的存在。雖然有不少學者已經提到算法權威所帶來的潛在危害,但隨着技術的進步,技術的權威性在社會中也會越來越高。我們的日常生活不僅是可計算的,並且被要求高速計算,結果是,我們往往要耗費巨大的能源、算力來換取時間,以此來適應由加速計算帶來的加速時代。問題是,人工智能也並不總是智能的,算法也並不總是可靠的,甚至在某些關鍵的場景下,我們的生命是否會被迫掌握在算法手裡?現在看來,人類對機器的聽從與適應已經到了無以復加的程度,太多人不斷地努力調整自己,只求不被已經陷入加速困境的時代和技術所拋棄。

同樣,人類是否會通過語言交流與人工智能產生親密情感,成為一個不斷被討論的話題。事實上,與人工智能驅動的虛擬戀人戀愛,已經不是驚世駭俗的事情,科技公司也在不斷地開發相應的產品供用戶選擇。歷史學家、哲學家赫拉利(YuvalNoah Harari)認為,儘管沒有證據表明AI有意識或感覺,但只要AI能讓人感覺到與它們有情感連結,就足以建立人機之間的親密關係——這種不同尋常的親密關係或許就此將會改變我們的世界觀。此外他還提出了一個非常發人深省的結論:因為掌握了驚人的操作、生成語言的能力,AI已經入侵了人類文明的“操作系統”。

四:在人機共生時代持續探索人的價值

“在算法時代,蛋糕太大,大多數人也只能分到一小塊。”普通人的生活、權利越來越多地讓渡給技術,但技術發展的紅利依然會高度集中在少數人手裡。進入ChatGPT時代,人工智能成為生產力的一部分,可以預見的是,我們的學習模式、思維模式、問答模式、行為模式,都會被類似GPT的大模型影響。這些所有的場景都會基於AI大模型而建立或重構。也就是說,我們認知世界的方式、與機器進行交互的方式,都會隨之發生根本性變化。

美國前國務卿基辛格認為,ChatGPT預示着一場知識革命,人類需要思考和回應人工智能對人類存在和認知方式的深遠影響,確定人機關係以及人類的道德和戰略角色。這個提醒可以說發人深省。在数字時代生活,與人工智能交互,聽從算法的建議,某種程度上就是把主體性交付給算法;而算法不管有多麼智能,都只是在找尋事物之間的關聯。個體越來越相信算法給出的結果,個人的生活也一併被計算,甚至被算計。這就涉及自主決策、人的主體性和算法決策(Algorithmic Decision)以及背後的機器智能之間的持續互動。

毫無疑問,我們正處在技術時代的拐點:當人工智能成為日常生活的技術背景,當AI技術進入大模型時代,當ChatGPT開啟語言交互變革……技術革命或許將又一次掀起生活領域的巨浪。然而從某種程度上說,所有的哲學家都在提醒我們,不要溫和地走進與AI共生的時代,不要被技術樂觀主義和發展主義過度引誘。當人類智力的優越性被人工智能取代,當人類依賴機器和算法來決定日常生活的方方面面,人類的獨特性和未來又在哪裡?雖然人類已經把生活的方方面面變成數據,但我們又不僅僅是數據。肉體、心靈、情感、行為的錯綜複雜和多位一體,才是人之為人的意義。在人與AI共同生活的時代,如何持續反思人與機器的關係、人與人的關係,如何持續保障人的尊嚴,才是此刻必須納入討論和考量的。