所有語言

分享

從估值40億美元到關門 Kadena倒閉后誰會是下一個?

Kadena區塊鏈背後的運營公司Kadena Organization於10月21日宣布停運,其公告措辭正式、平靜,卻簡潔得令人痛心。

該公司向社區表達了感謝,提及“市場環境”是停運原因,並確認將立即停止所有業務活動及區塊鏈維護工作。

在X平台(原Twitter)的最後一則通知中,團隊提醒用戶:由於礦工仍會維護網絡安全,且代碼將保持開源,因此該區塊鏈技術層面仍會存續。

然而,在這種技術層面的“存續”之下,隱藏着一個更殘酷的現實:Kadena的經濟活力與社群根基已不復存在。

Kadena的停運並非孤立的失敗案例,而是加密貨幣行業更深層次結構性調整的一部分。

在這一過程中,那些始終未能實現“產品市場契合”(PMF)、從未形成專業化定位、也未曾開發出具備吸引力的支撐性應用的基礎設施層,將逐漸退出市場。

通往絕境的道路

Kadena的起點兼具“行業背景”與“宏大願景”。

該項目由前摩根大通工程師Stuart Popejoy和William Martino創立,2018年推出時承諾提供以太坊當時無法實現的功能,例如通過名為“Braided Chains”的系統實現高吞吐量的工作量證明(PoW)智能合約。

其專屬編程語言Pact主打“人類可讀代碼”與“形式化驗證”,旨在將Kadena定位為“兼具安全性與可擴展性”的區塊鏈網絡。

但“缺乏用戶採納的創新,終究只是未完成的故事”。

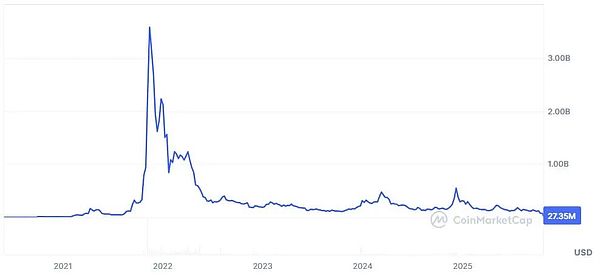

Kadena於2019年啟動主網,構建了規模有限的開發者生態。據CoinMarketCap數據,2021年其估值一度接近40億美元,此後卻從高點暴跌逾99%。

在此期間,Kadena生態中僅湧現出Babena等少數主流去中心化應用,而Babena的鎖倉總價值(TVL)峰值也僅為800萬美元。

與此同時,流動性不斷流向用戶吸引力更強的生態系統,先是以太坊、Solana,隨後是直接搭建於以太坊之上的Base等二層網絡。

加密貨幣研究員Noveleader指出,多年來Kadena始終未能撼動以太坊虛擬機的主導地位,其代幣KDA的價格走勢及生態內項目發展也一直舉步維艱。

這一現象揭示了Kadena停運背後的核心矛盾:在當前加密貨幣經濟中,供需嚴重錯配。

2021年以來,風險資本向“模塊化第一層網絡”“第二層網絡”及“Rollups”領域注入了數十億美元,這些項目均承諾解決“可擴展性”“去中心化”或“交易成本”問題。

然而,實際用戶市場規模卻幾乎沒有增長。

據L2Beat與DeFiLlama數據,目前各類生態系統(從以太坊分叉鏈到基於Cosmos的應用鏈)中,運行着超100個滾動升級項目與200多條獨立鏈。

但其中絕大多數的日活躍用戶(DAU)不足2000人。

原因很簡單:它們都在爭奪同一批參与者,包括交易員、yield farmers與流動性提供者,卻未能提供任何新的價值。

初創企業開發者Greg Tomaselli精準概括了這一現狀:“沒有明確價值主張與廣泛應用場景的區塊鏈網絡,最終難逃失敗命運。”

差異化的幻象

Kadena的崩塌揭露了一個行業不願面對的真相:技術新穎性不等於“產品市場契合”。

幾乎每一條新區塊鏈都宣稱能解決“可擴展性”“延遲”或“Gas費效率”問題。

但很少有項目能說清:當大多數用戶已深度融入以太坊、Solana或Binance生態時,究竟誰還需要一條新鏈?

與許多“懷揣雄心的第一層網絡”一樣,Kadena試圖通過“性能指標”實現差異化,其鏈架構在保持工作量證明安全性的同時,提供了高吞吐量。

但在加密貨幣行業,“性能”早已是“同質化商品”。

一旦網絡每秒可處理數千筆交易,“差異化”的核心就會從“運行速度”轉向“運行目的”。

以太坊的成功並非源於“速度最快”,而是因為它成為了代幣、去中心化自治組織(DAO)與去中心化金融(DeFi)協議的“默認生態”;Solana的崛起則得益於其培育了高頻交易與社交應用場景。

而Kadena與EOS等項目一樣,除了“比現有鏈更好”之外,從未明確自身的核心定位。

這種“先建鏈、再等市場”的邏輯,正是基礎設施泡沫的核心,每條新鏈都在追逐“想象中的需求”,而用戶卻不斷向“具備流動性與社群文化”的生態集中。

最終結果是:數百條“技術可行但經濟無關”的網絡依靠慣性維持運營,逐漸走向消亡。

專業化時代

此外,以太坊生態第二層網絡的崛起及其主導地位的鞏固,已徹底改寫了基礎設施設計的“遊戲規則”。

以太坊生態核心參与者AminCad指出,幾乎所有“具有可觀市值的主流替代性第一層網絡”,均在以太坊“Dencun Upgrade”之前推出。

而該升級大幅提升了以太坊的可擴展性,並降低了第二層解決方案的交易成本。

他認為,這次升級使得這些替代鏈的“所謂第一層溢價”徹底失效,“基本淪為‘以太坊第二層可擴展性時代之前’的遺留產物”。

AminCad表示:“如今,從‘可擴展性’角度出發,已沒有理由選擇‘作為替代性第一層網絡啟動’,而非‘以以太坊為結算層的第二層網絡’。因此,沒有證據表明新啟動的鏈能通過‘單層架構’獲得任何溢價。”

他還提到,以以太坊為長期結算層的第二層區塊鏈,其運營成本比“獨立替代性第一層網絡”低約99%。

與此同時,市場正“獎勵專業化,而非通用化”。

成功的區塊鏈不再將自己定位為“萬能平台”,而是“聚焦特定垂直領域的数字經濟體”。

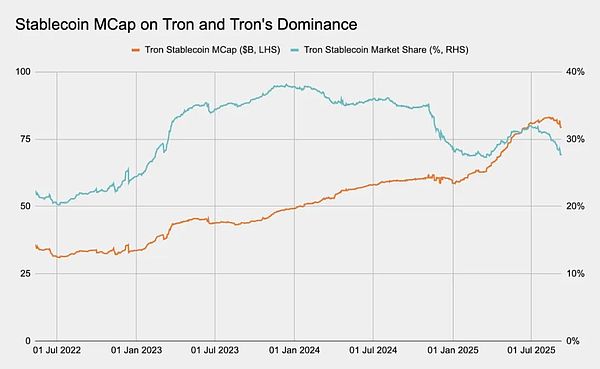

例如,Plasma與TRON等第一層網絡專註於“全球穩定幣支付”,提供即時轉賬、極低手續費與完整EVM兼容性。

這些鏈的競爭優勢並非“通用吞吐量”,而是“佔據細分賽道”。

其差異化核心在於“實用性與敘事”,而非單純的“架構”,反觀Kadena,二者皆無。

這種轉變標志著行業進入“更成熟階段”:從“技術虛榮”轉向“經濟引力”。

因此,能在“即將到來的整合浪潮”中存活的鏈,必須具備以下特質:吸引真實用戶的“持續性需求”、穩定的交易量,以及“能證明自身區塊空間價值”的價值循環。

即將到來的整合

Kadena的失敗,預示了加密貨幣“過度建設的基礎設施層”的未來走向。市場無法支撐“數百條鏈爭奪同一批流動性與開發者資源”的現狀。

在以往周期中,“狂熱資本”掩蓋了行業低效,風險基金孵化數十個第一層網絡項目,默認每個項目都能找到細分賽道。

但“流動性並非無限”,用戶始終傾向於“便捷性更高”的選擇。

未來幾年,“整合”將取代“擴張”:部分網絡將通過“共享排序器”或“模塊化框架”實現合併或互操作;另一些則會悄然沉寂,僅在GitHub存檔中留下痕迹。

而只有那些“具備明確垂直領域定位”(如遊戲、社交、現實世界資產(RWA)、機構金融)的網絡,才能作為“獨立生態”存活。

這一邏輯與早期互聯網相似:曾經有數十種協議爭奪主導地位,但最終只有HTTP、DNS等少數協議成為“通用標準”,其餘則被默默淘汰。

如今,加密貨幣行業正進入自己的“淘汰階段”。

對開發者而言,這意味着“虛榮鏈”將減少,更多“可組合基礎設施”將搭建於“已驗證生態”之上。

對投資者而言,這是一個提醒:“布局第一層網絡”不再是“對創新的廣譜押注”,而是“對‘網絡引力’的選擇性押注”,核心在於“吸引並留存資本”的能力,而非單純的“計算能力”。