所有語言

分享

改K線、收上幣費、“同舟不共濟”?幣安再陷輿論漩渦

在10.11創紀錄的大跌后,雖然幣種不多時都已回暖,但不得不承認,從情緒上而言,整個市場受到了巨大打擊。這種打擊並非只是價格上爆倉,而是根本上對幣圈信任度的坍塌。穩定幣隨時能脫錨,做市商隨時能撤流動性,山寨也隨時能插針歸零,即便是主流貨幣,也只需要宏觀里輕飄飄的一句話就能輕而易舉實現大跌。誠然,這樣的市場,難言保障。

在市場上,雖然有關牛市與否的討論仍在持續,但情緒低迷也肉眼可見,社媒上的聲量也多以負面為主。在此之中,交易所們,作為用戶第一線,也直接的承擔了用戶的負能量,當然,追根溯源,負能量的產生與交易所也息息相關。

而幣安,是其中最出挑的一個。近期的幣安,只能用眾矢之的來形容。

此前在大跌復盤中曾提到,由於做市商撤去流動性,導致幣安上的幣種呈現出極端的價格表現,USDe、WBETH等幣種全面脫錨,再疊加幣安關鍵時刻宕機,諸多用戶難以完成賬戶充提,進一步引發大範圍爆倉。

在此種背景下,用戶怨聲載道,社媒上對幣安的口誅筆伐不絕於耳。對此,幣安在事件后發布公告進行說明,表示平台個別功能模塊確實出現了短暫卡頓,並且部分理財產品因行情劇烈波動出現了脫錨,但由於部分理財產品(如USDE、BNSOL 和 WBETH)脫錨,所導致合約、槓桿和借貸部分倉位被清算的損失,由幣安全額承擔。賠付分兩個批次已完成分發,金額共計約2.83億美元。

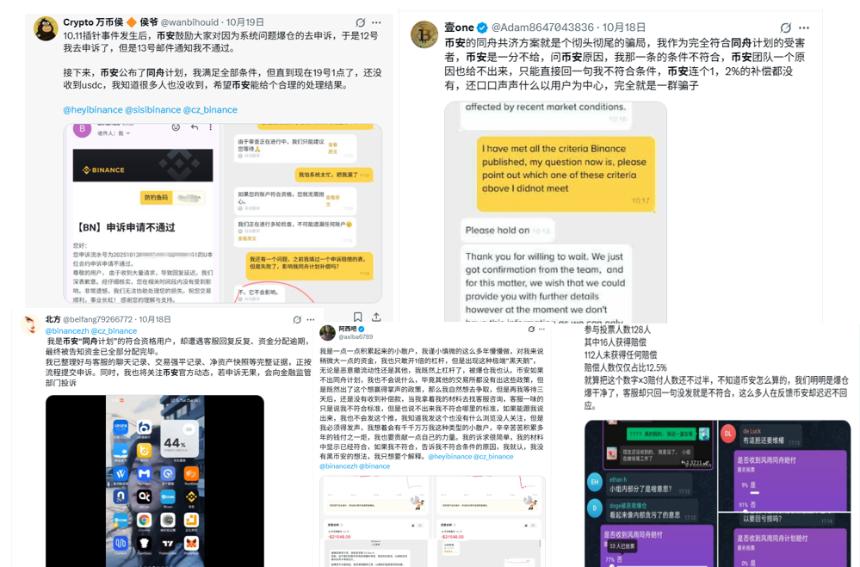

看似進行了賠償,但用戶的猛烈抨擊並未停歇。多個用戶表示個人並未收到任何賠付,然而諸多大V卻已然在社媒上站隊,直指賠償款成為大V特屬,普通用戶的權益難以保障。而更有趣的是,此前曾提到幣安與幣安美國站在暴跌中的報價不一致問題還未解決,幣安又來了個更讓人迷惑的操作。

針對ATOM、IOTX等插針歸零的代幣,幣安竟然對其歷史K線進行了修改,將其最低的歸零價格重新調整。此舉再度引發輿論漩渦,不少用戶公開表示明目張膽修改K線是交易所極度操控的行為,不應得到支持,否則交易所數據的準確性難以保障。隨着用戶不滿的增加,幣安隨後再度將K線還原,同時對歸零問題也給出了報告,表示歸零原因是平台上存在多年的歷史限價單,系統會自動進行撮合,暴跌后成為了底部支撐價,形成插針原因,同時存在部分交易對暴跌后價格數量級太小,因此前端系統直接显示為零。

何一也在隨後針對K線一事予以回應,“如果在幣安交易過可以對照同一個項目的爆倉價格,幣安合約取標記價格,即多個平台剔除極端價格后的加權均價,歡迎自行驗證。歷史上有的平台取自己價格,用戶很容易被現貨上下拉爆,也會認為是平台作惡;所以幣安合約的創新之一是取標記價格爆倉,來規避單一平台的極端價格。K 線一事沒有動機和理由,完全是團隊有人自己腦子發熱,以為公告已經解釋得很清楚了,唯一影響是除了盤口真空的時候,有個用戶幾年前的歷史掛單賺了這幾十美元。”

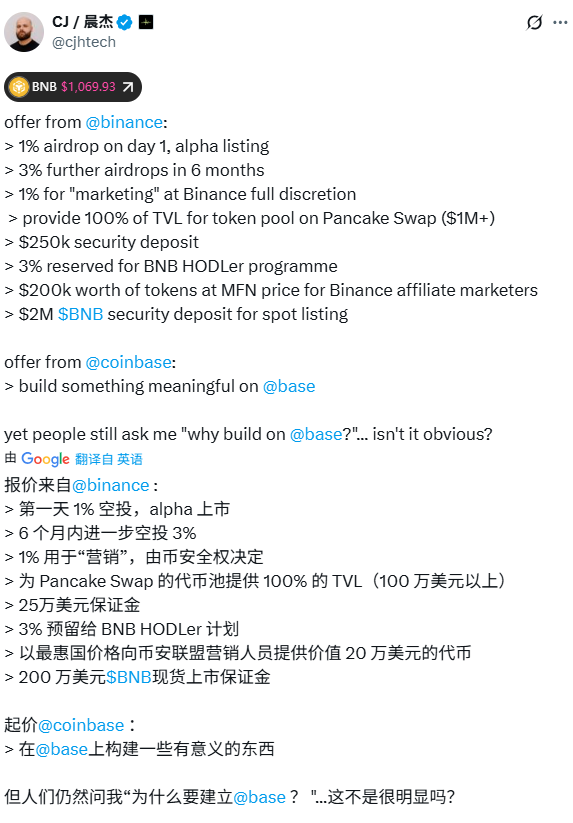

一波未平一波又起,10月14日,關於幣安上幣費傳聞又引發了討論。Limitless的創始人 CJ公布了一條關於幣安上幣價的數據,表示幣安上幣要求1% Alpha空投+3%額外空投+1% 營銷+1M+ Pancake TVL +250k保證金+3% BNB Holder獎勵+2 M現貨保證金。此言一出,西方以Base為首的社區立刻展開了對幣安的攻訐,The Block、BORED、1confirmation均進行了曝光或站隊支持。

隨後幣安官方發布公告堅定表示幣安不收取上幣費,趙長鵬與何一再度趕來滅火,前者表示如果項目方對上幣空投或費用抱怨,那麼可以選擇不支付這些費用,後者也提到上幣保證金會退回,幣安會提供站內所有活動完整報告給項目方。

事件此起彼伏,用戶對幣安的不滿也與日俱增,甚至不少激憤用戶表示將全面抵制幣安。或許是為挽救口碑,又或許真的是出於行業責任感。在同一天,幣安推出了“同舟計劃”,對受損用戶以及機構予以救濟,啟動“3億美元用戶種子計劃”向合約或槓桿發生強制平倉受損超過50美元、虧損比例大於30%的用戶發放總價值為3億美元的USDC現金券,並將設立1億美元專項低息借幣,以幫助在交易中嚴重受創的機構用戶重啟,旨在推動行業復蘇與信心重建。

本是出於好意的救濟計劃,卻在執行上又出現了問題。社媒上再度出現用戶發聲,表示符合計劃要求卻未收到任何賠償,更有用戶直言此為虛有其表的“面子工程”。昨日,何一針對此事再次予以回應,強調同舟計劃是救濟金邏輯,不是賠償,符合條件未獲補償者可以跟客服提起等待複核。

回顧整場事件,幣安的確有錯。平台上的機制問題最後卻讓用戶買單,顯然不可行,但若說全是幣安的錯,卻也有失偏駁,市場變幻莫測,唯有自己可為自己負責,這是進入高風險市場所必須堅守的原則。更為特殊的是,不像傳統金融世界具備多主體制衡的平衡與風控機制,單一主體僅履行單一責任,幣圈的交易所既是權力之顛的頂層建築,又是一線市場的執行部門,換而言之,既是裁判又是運動員。在此種背景下,等同於傳統市場一有問題找執法者,幣圈的問題自然最終會落腳於交易所,不同的是,執法者的問題或許還可以層層上報,但在幣圈,交易所,通常就是最後兜底人。

這也是為何在事件發生后,市場對幣安極度不滿。幣安作為全球最大的交易所,本身就負有行業責任,但不僅助推了本次暴跌,就連最後的收尾也表現得不疼不癢。但從交易所的角色出發,其只不過是產業鏈的一個角色,即便權重更高,也只是市場的經營主體,既要經營,必要的是盈利,社會責任只是經營的附庸,而非義務。

正如何一的另一評論中提到的,“就像有人問我,目前一些人正在製造聲音,試圖把市場下跌歸咎於幣安,找你們鬧,期望按鬧分配,你們做“同舟救助”蠢極了,還給現金,不是告訴別人開倉放糧來搶?給合約體驗券不好嗎?不是你撞的老人為什麼要扶?這就是我幣安“撞上一些別的什麼東西”,我們認為應該扶一把,僅此而已。”

實質上,在當前市場交易所與用戶間的矛盾,都源於此,隨着網絡效應的逐步降低,系統從開放走向封閉,用戶與平台也從雙向增長邁入零和效應,平台出於盈利需求,在一定範圍內會忽略用戶利益。在傳統的金融交易所,在設置明確透明的上所標準后,提供的就是交易服務,利潤核心就是手續費,在發展之後通常無需考慮其他問題,幣圈則不同,流動性有限,因此需要不斷拉新、引流,甚至誘導用戶參与合約的不良行為也接連頻出,即便是頭部交易所也不例外。

此處並非指摘幣安,這是交易所的通病,當前市場的主要矛盾是行業日益增長的盈利需求與不平衡不充分的流動性間的矛盾,頭部交易所更是兩者集大成者。該種矛盾除非以牛市的高增長去掩蓋,否則幾乎無解。此外,將加密市場完全解構為傳統金融也可緩解,但若要實現信息透明、權限分明、使用者分明,不僅去中心化化為泡影,既得利益者的權力讓渡也將成為一樁難事。更有趣的是,在幣圈高企的使用門檻下,隨着圈外人士的持續湧入,交易所正在向著“超級APP”邁進,絕大多數新入局者不會耗費精力進行學習,交易的生命周期基於交易所構建,交易所的地位,可以預見在未來或許會更為重要。

要戴王冠必承其重。用戶對交易所顯然非常苛刻,陰謀論層出不窮,就連行情不好,也會怒罵一句交易所做局,以此來轉移個人決策失誤的痛苦。從某種角度來看,詬病交易所,已然成為了一種政治正確。在暴跌后,市場對幣安的謾罵,雖情有可原,但顯然也存在一定情緒發泄的成分,畢竟相信“壞人”的攪局,總比怪罪自己要簡單。

另一方面,不得不提的是,幣安似乎形成了一種神奇的公關機制,團隊執行出問題,最後總是老闆買單,而爭議在哪、老闆就要出現在哪滅火。問題不多的時候,該種方式可被倡導為解決及時,創始人有擔當,但問題過於頻繁,創始人滅火的次數過多,就成為了一種品牌力與創始人信譽的透支。以此而言,幣安更需要糾偏的,恰恰不是外部的輿論,而應當是內部團隊。