所有語言

分享

Insights4.vc:190億美元閃崩內幕

來源:Insights4.vc 翻譯:善歐巴,金色財經

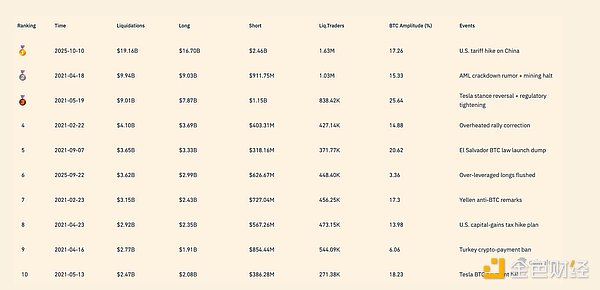

這是加密貨幣史上最嚴重的一次崩盤。2025 年 10 月 10 日(周五),受地緣政治新聞觸發的閃電崩盤中,數小時內超 190 億美元槓桿頭寸化為烏有。此次清算規模約為以往單日最高紀錄的 9 倍,堪稱市場史上最大規模的去槓桿事件。

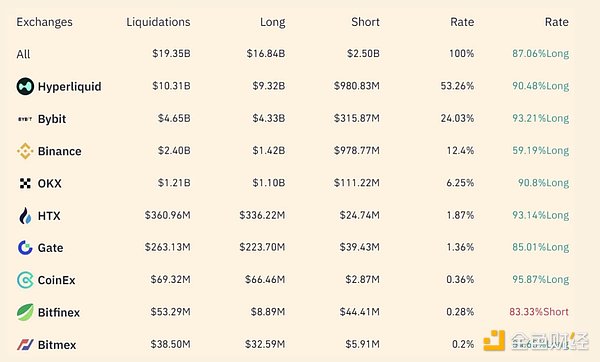

2025 年加密貨幣閃電崩盤交易所清算數據(來源:http://coinglass.com/)

價格大幅下跌

在崩盤最劇烈的階段,比特幣從約 12.2 萬美元跌至 10.5 萬美元,跌幅約 14%;以太坊跌至 3436 美元左右,跌幅 12%。主流山寨幣日內跌幅尤為極端:例如 Solana 一度暴跌超 40%,Toncoin 短暫跌至 0.5 美元(跌幅 80%),Worldcoin 市值蒸發 70% 后才出現部分反彈。部分小市值代幣(如 Cosmos,ATOM)在 “流動性歸零” 的插針式下跌中,價格瞬間接近零。

市場癱瘓與交易所故障

10 月 10 日美國東部時間 16:30 后,美國關稅新政引發拋售潮。25 分鐘內,非比特幣、非以太坊類加密貨幣價格下跌約 33%。隨着連環保證金追加通知觸發,多家頭部交易所出現故障與延遲:幣安平台因負載過高陷入卡頓,恐慌最嚴重時,部分用戶的止損訂單失效、賬戶被凍結;Coinbase 與 Robinhood 也報告出現短暫交易暫停。這些技術故障導致大量交易者無法追加保證金或套利價差,進一步加劇了崩盤的嚴重程度。

史無前例的清算與自動減倉啟動

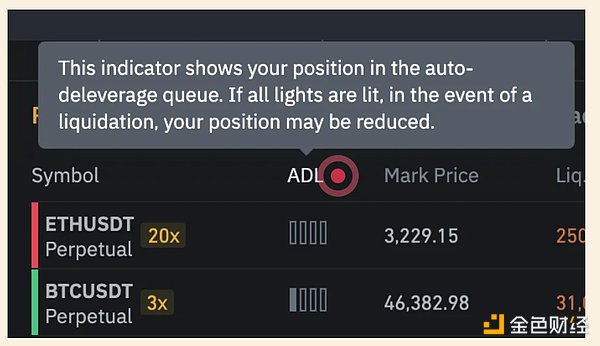

中心化與去中心化平台合計清算 162 萬個交易者賬戶。據估算,87% 的清算頭寸為多頭,可見崩盤前市場已累积極高的多頭槓桿。多家交易所動用保險基金填補壞賬,僅幣安就消耗約 1.88 億美元。拋壓過於猛烈,許多平台不得不啟動 “自動減倉(ADL)” 機制 —— 即便盈利的空頭頭寸,也被強制平倉以維持平台償付能力。做市商紛紛撤離,訂單簿實質呈現單向拋售狀態,稀薄流動性下 “閃電崩盤” 式價格頻繁出現。值得注意的是,鏈上永續合約去中心化交易所Hyperliquid 強制平倉超 100 億美元頭寸,為所有平台中最高;其透明的鏈上引擎通過清算頭寸規避壞賬,觸發了兩年多來首次自動減倉事件。

崩盤餘波與未來展望

截至 10 月 12 日,加密貨幣價格已從低點企穩:比特幣反彈至約 11.2 萬美元,市場總市值較低谷回升約 5500 億美元。關鍵在於,此次事件未導致任何頭部借貸機構或交易所倒閉,損失似乎僅集中在交易層面,未引發廣泛連鎖風險。觀察人士指出,此次事件清除了市場過剩槓桿,或有助於提升未來市場的抗風險能力。但這場 “機制性崩盤” 的規模,也加劇了對加密貨幣市場結構的審視 —— 行業領袖與監管機構目前正探討結構性保障措施,從優化熔斷機制到完善透明清算協議,以避免此類極端連鎖反應重演。

清算總額圖表

2025 年 10 月 10 日 - 12 日閃電崩盤時間線

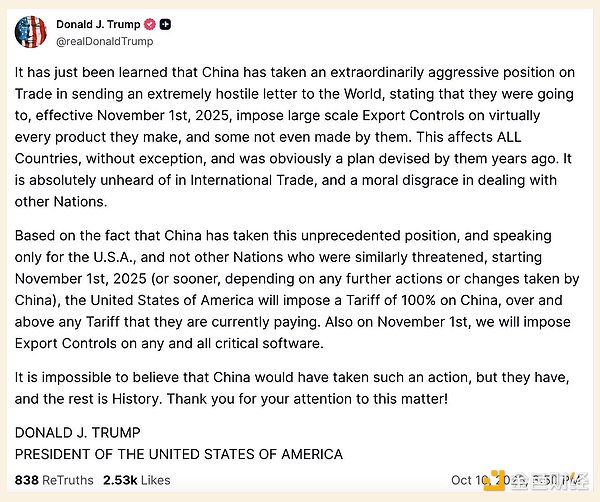

初始衝擊:本周美國股市收盤后不久,有報道稱美國計劃對中國商品加征巨額新關稅,全球風險資產隨即轉向下跌。此前一周觸及 12.5 萬美元歷史高點的比特幣,迅速跌破 12 萬美元;截至 10:00,主流山寨幣也開始走弱,預示着後續流動性壓力的到來。

10 月 10 日美國東部時間 15:00-16:00連鎖反應:美國總統唐納德・特朗普在此時間段內通過社交媒體宣布,自 11 月 1 日起對中國進口商品徵收 100% 關稅。激進貿易政策的落地引發猛烈拋售潮:幾分鐘內,自動化訂單淹沒市場,比特幣跌破關鍵支撐位,從約 12.2 萬美元跌至 11 萬美元,部分期貨交易所甚至觸及 10.4 萬美元,日內跌幅約 15%-17%;以太坊跌破 3500 美元,跌幅約 20%;Solana 及多數中市值山寨幣在同一小時內暴跌 30%-40%。恐慌高峰時段,不到一小時內清算頭寸超 70 億美元,創下強制拋售速度的紀錄。

10 月 10 日美國東部時間 16:30-17:00:隨着價格持續暴跌,流動性迅速枯竭。多家交易所的買單側訂單簿近乎空白,導致極端 “插針” 低點出現。在幣安上,Cosmos(ATOM)、Enjin(ENJ)等資產因抵押品被批量拋售,價格短暫接近零;穩定幣市場也受到衝擊,Ethena 發行的鏈上美元穩定幣 USDe,因預言機故障與流動性稀薄,在幣安上脫錨至 0.62 美元。交易所提現與轉賬開始停滯,大量用戶反饋此時幣安界面凍結、API 連接延遲或完全失效;Coinbase 同樣出現間歇性故障,Robinhood 則因止損訂單與重連請求激增,暫時暫停加密貨幣交易。這些技術問題實質困住了交易者:部分人無法追加抵押品,也無法執行抄底交易,損失進一步擴大。

10 月 10 日深夜 - 11 日凌晨:從周五夜間到周六凌晨,自動清算引擎持續運行。部分平台(尤其是去中心化協議)相對平穩地應對了此次動蕩:Aave 在混亂中自動清算約 1.8 億美元抵押不足的貸款,全程無需人工干預且無停機;Uniswap 10 月 10 日單日交易量超 100 億美元,創下歷史新高 —— 抄底者與套利機器人最終入場,吸納超賣代幣。比特幣在 10.5 萬 - 11 萬美元區間震蕩,衍生品資金費率重置、恐慌情緒消退後,逐漸找到底部支撐;以太坊同樣在 3800 美元附近企穩。但多數山寨幣即便反彈后,仍較崩盤前低 20%-30%,反映出小市值加密資產受到的衝擊更為持久。

10 月 12 日美國東部時間 04:00-餘震與回調:紐約周日黎明前,急性危機已過。特朗普在周末釋放緩和信號(稱 “中國會沒事”),一定程度上提振了市場情緒:比特幣回升至約 11.2 萬美元,全球加密貨幣總市值從崩盤高峰時的不足 3.8 萬億美元,回升至 4 萬億美元以上。儘管如此,市場參与者仍心有餘悸。截至此時,尚未曝出任何頭部交易所資不抵債或基金爆倉的消息,系統性風險擔憂有所緩解。後續行業數據證實了此次事件的歷史級規模:24 小時內期貨頭寸清算額約 193 億美元(其中 87% 為多頭),超 162 萬個交易者賬戶受影響。分析師將此次事件稱為可控引爆—— 過程雖痛苦,但或許具有凈化作用,既清除了盲目加槓桿的行為,又未導致大型機構倒下。

放大崩盤的核心機制

多重結構性弱點疊加,將一輪急劇拋售演變為惡性流動性螺旋。

虛假流動性與做市商撤離

崩盤暴露了壓力環境下加密貨幣訂單簿的脆弱性:許多資產在市場平靜時看似流動性充足,實則真實深度極低。10 月 10 日價格開始暴跌后,做市商要麼撤回買單,要麼觸及風險上限,留下買方真空。這並非惡意行為,而是保護性反應:做市商陷入庫存陷阱—— 那些為山寨幣交易對做市的機構突然發現,自己持有的代幣快速貶值,且因其他平台價格背離或交易暫停,無法及時對衝風險;另有部分做市商選擇擴大點差或完全撤回報價以規避風險。最終形成的單向市 中,賣單毫無承接,資產價格大幅跳空下跌,直至出現抄底訂單。例如恐慌最嚴重時,Kraken 的 BTC/USD 價格比 Coinbase 高出近 1 萬美元(約 9% 價差),原因是各平台訂單簿崩潰程度不同。這種碎片化意味着,即便套利者也無法充分套利(尤其交易所轉賬延遲)—— 這是閃電崩盤的典型誘因:首輪下跌后,所有人要麼出逃、要麼觀望,進一步加速了價格暴跌。

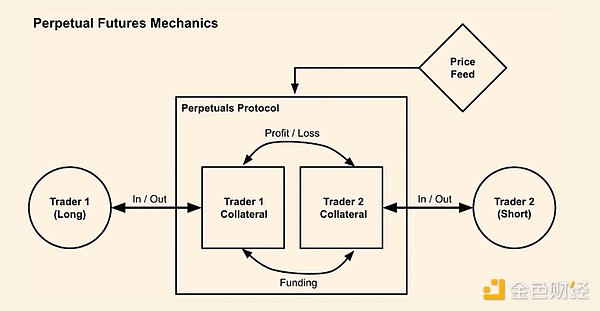

連環保證金追加與預言機反饋循環

此次拋售因高槓桿加持,形成了自我強化的崩盤鏈條:初始價格下跌使大量多頭頭寸跌破維持保證金,交易所開始向下跌的市場批量清算這些頭寸;而清算本身又增加拋壓,進一步壓低價格,觸發更多保證金追加通知,形成典型的死亡循環。關鍵問題在於,跨平台價格預言機與指數定價機制在此環境下失效:部分預言機出現故障,向DeFi平台傳輸異常價格(例如某主流預言機曾報出比實際市場中間價低 10% 的比特幣價格,導致鏈上出現過度抵押追加要求);幣安上部分衍生品指數價格(因納入流動性稀薄的交易所數據)驟降,導致質押資產暫時脫錨 —— 例如幣安上的質押 ETH 與質押 SOL,因指數計算問題,價格較其標的資產偏離 5%-7%。這些定價偏差導致部分交易者 “被清算”—— 即便整體市場價格未跌至此水平,實為預言機問題引發的不公損失。此外,大量山寨幣被用作抵押品的現象加劇了風險:當借貸平台或保證金賬戶中的山寨幣價格暴跌(即便只是短暫下跌),會觸發其他資產的強制拋售以補足抵押率,將風險擴散至全市場。例如某交易所 ATOM 跌至 0.01 美元,瞬間導致所有用 ATOM 作抵押的貸款受損 —— 貸款被清算,ATOM 被折價拋售,進一步壓低其價格。這種 “通過抵押品清算實現的跨資產傳染”,是放大崩盤的關鍵因素。

自動去槓桿(ADL)和“社會化”損失

當市場無買家承接、保險基金耗盡時,最後的保障措施便是對對手方頭寸執行自動減倉。10 月 10 日至 11 日的極端行情中,多家平台不得不啟動自動減倉機制,通過平倉盈利空頭頭寸來平衡賬目。這一機制啟動的核心原因在於:衍生品市場本質是零和博弈,若多頭頭寸爆倉且無新多頭入場,市場將無足夠資金支付所有盈利空頭的收益。幣安、Hyperliquid 等交易所均將自動減倉作為維持償付能力的最後手段,而在此次崩盤中,這一最後手段被廣泛啟用。

Hyperliquid 創始人表示,此次崩盤期間,平台數年來首次觸發自動減倉 —— 每秒數千筆清算訂單導致對手方缺口,不得不通過該機制平衡。幣安同樣出現自動減倉信號,部分大額空頭頭寸在未經持有者同意的情況下被強制縮減。自動減倉機制不會區分基於基本面的交易與投機性交易,僅會優先平倉盈利最高或槓桿率最高的空頭頭寸,直至市場恢復平衡。

儘管這一機制阻止了風險無限制蔓延,卻也變相限制了正確預判市場交易者的收益,且頭寸突然消失引發諸多混亂。部分中心化交易所對自動減倉觸發條件缺乏透明披露,進一步引發用戶不滿:用戶無法理解為何自己的空頭頭寸被提前平倉,也不清楚平倉價格如何確定。

自動減倉還產生了反向效果:通過縮減空頭頭寸,市場失去了空頭回補帶來的買單—— 這類買單本可助力價格反彈,卻因機制啟動延緩了市場復蘇。綜上,自動減倉雖幫助平台規避了違約風險,卻加劇了個體交易者的損失,也暴露了風險控制機制不透明的問題。

保險基金與有限保障

從根本來看,加密行業的保險基金(交易所預留用於覆蓋清算損失的資金池)規模,相較於此次崩盤的破壞力而言明顯不足。10 月 10 日,幣安保險基金支出約 1.88 億美元填補負餘額,這一數額看似龐大,卻僅占該平台當日約 24 億美元清算總額的 8%。其他交易所的保險基金使用情況也類似,僅能覆蓋小部分損失。

這意味着,保險基金耗盡后,剩餘損失要麼通過自動減倉機制轉嫁,要麼直接由被清算的交易者承擔 —— 其抵押品需全額吸收虧損。值得慶幸的是,截至目前,尚無交易所曝出持續性大額缺口,儘管過程混亂,市場仍實現了無明顯破產的清算。例如,Hyperliquid 的鏈上設計使其未產生任何永久性壞賬,且在整個事件中保持 100% 正常運行。

但保障措施有限也意味着,此次崩盤的大部分損失最終由交易者而非交易所承擔。這一現象凸顯了加密市場與傳統市場的核心差異:傳統市場有清算所或美聯儲作為後盾,而加密交易所依賴 “快速自我修正”—— 優先清算,再追溯問題。這種模式雖在此次事件中奏效,卻也以極端波動為代價。

交易所基礎設施與提現問題

中心化交易所的技術故障,同樣是放大崩盤的關鍵因素。行情最激烈時,用戶無法轉賬資金或執行交易,導致市場 “陷入單向循環”:API 數據傳輸中斷、提現排隊停滯,做市商無法跨平台套利。例如,崩盤期間部分交易所的比特幣價格存在 5%-10% 價差,卻無人能快速轉移資金套利 —— 人為風險規避與系統過載共同導致跨平台轉賬實質凍結。

這種價格碎片化進一步加劇了預言機定價偏差,引發更多恐慌:交易者看到不同平台價格大幅背離,極易做出最壞預期判斷。有市場參与者指控,部分交易所為減少自身損失故意凍結提現或交易,但目前缺乏確鑿證據。

明確的是,由於缺乏協同熔斷機制或統一暫停交易規則,此次崩盤的影響被實時放大。各交易平台各自為戰:部分平台選擇暫停交易,損害用戶信任;部分平台堅持開放,卻出現極端異常交易。兩種應對方式均有缺陷,且在多平台共存的市場環境中,無法阻止風險跨平台蔓延。

綜上,此次閃電崩盤並非由加密資產基本麵價值崩塌引發,而是多重結構性與機制性問題疊加的結果:過多資產高度關聯且槓桿率過高、壓力下流動性瞬間枯竭、自動化風險管理機制簡單粗暴,共同導致價格異動遠超合理範圍。正如某分析指出的,這是一場技術性崩盤而非基本面崩盤,類似 1987 年美股崩盤或 2010 年閃電崩盤,暴露了 24 小時不間斷交易的加密市場基礎設施層面的漏洞。

誰損失慘重?誰扛住了衝擊?

槓桿多頭與散戶交易者:絕大多數損失來自失敗的看漲押注。數據显示,87% 的清算頭寸為多頭,其中多數由散戶交易者持有 —— 此前一周比特幣等資產創下歷史新高,大量散戶湧入期貨市場或申請保證金貸款。市場轉向時,這些高槓桿多頭成為首當其沖的清算對象,超 162 萬個個人賬戶被清算,意味着無數中小投資者虧光資金。

令人痛心的是,此次事件引發了極端個人悲劇 —— 有報道稱,一名知名交易者因崩盤期間遭遇災難性損失而自殺。對散戶而言,此次崩盤無差別打擊:只要使用 10 倍或 20 倍高槓桿,當價格下跌 15% 及以上時,幾分鐘內就可能被完全清算。平台故障進一步放大損失:部分交易者無法手動平倉,且價格下跌速度極快;本應限制損失的止損訂單,要麼無法執行,要麼以遠低於止損價的價格成交,導致虧損加劇。某去中心化交易所上,一名交易者的 1900 萬美元頭寸瞬間歸零—— 鏈上清算程序直接清空其抵押品,這一案例足以說明:一旦清算連鎖反應啟動,高槓桿用戶幾乎沒有挽回餘地。

山寨幣持有者與 “收益農耕者”:小市值山寨幣持有者經歷了最慘烈的百分比跌幅:比特幣、以太坊跌幅僅 12%-17%,而在崩盤最劇烈的 25 分鐘內,山寨幣平均跌幅達 33%;部分流動性稀薄的代幣(如迷因幣、新上線代幣)極端跌幅甚至達 70%-90%。即便未使用槓桿,這些現貨持有者也承受了堪比槓桿的損失。

此外,一類專業交易者—— DeFi中的基差交易者與流動性提供者,遭遇了雙重打擊。這類交易者通常採用市場中性策略:例如,做空永續合約的同時持有等額現貨資產以賺取資金費率收益,或在自動做市商池中提供流動性並通過做空對衝風險。

但此次崩盤打破了這些對沖策略:一方面,Hyperliquid 等交易所的自動減倉機制強制平倉空頭頭寸,導致部分交易者現貨端裸多—— 對沖工具突然消失;另一方面,若這些現貨資產由貸款融資購買,價格下跌會觸發貸款清算。原本Delta 中性的收益農耕者,先因自動減倉失去空頭對沖,后因抵押品價值暴跌被貸款平台清算。

這種對沖失效是前所未有的場景 —— 正常情況下互不關聯的交易端,因強制平倉產生聯動風險。據報道,多家專註於此類套利的加密基金因此遭遇重大損失,被迫在最不利的時點持有山寨幣多頭頭寸。這類隱性槓桿通過 DeFi 貸款為基差交易融資表明,即便是 市場中性策略也並非絕對安全,資產流動性越差、策略越複雜,受衝擊程度越嚴重。

相比之下,專註於比特幣交易的交易者表現更好:截至 10 月 12 日,比特幣當月跌幅相對溫和,且快速反彈,未槓桿持有者僅承受約 10% 的回撤,與股票市場常規波動水平相當。比特幣抗跌、山寨幣崩盤的分化行情,凸顯了市場恐慌時資金向優質資產避險的趨勢。

巨鯨與機構交易者:大資金玩家同樣未能倖免:從絕對金額來看,巨鯨損失最大。已知的單筆最大清算為 Hyperliquid 上一筆 2 億美元的以太坊多頭頭寸,瞬間歸零。有傳言稱,至少一家大型加密基金因保證金追繳陷入資不抵債,但截至 10 月中旬,尚無機構公開承認這一情況。

但從另一面看,部分巨鯨因預判正確賺取巨額收益 —— 至少在行情初期是如此。一個廣為人知的案例是:一名空頭交易者在崩盤前,針對比特幣與以太坊建立了約 11 億美元的空頭頭寸,據報道,市場暴跌期間其盈利達 8000 萬至 2 億美元。

然而,即便這些盈利空頭也無法完全鎖定收益:部分頭寸被交易所自動減倉強制平倉,部分則因平倉滑點過大導致收益縮水。某案例显示,一名鯨魚從 12.2 萬美元開始做空比特幣,卻因平倉時機過晚,不得不在 10.5 萬美元附近反手做多(預期反彈),最終因市場進一步小幅下跌,新建立的多頭頭寸被清算,陷入雙向虧損。這一案例表明,即便是經驗豐富的專業交易者,在此次行情中也難以精準把握時機與執行交易。

做市商(如 Wintermute)也面臨市場審視與猜測。Wintermute 首席執行官公開否認公司陷入困境,稱其在波動期間業務正常。但部分鏈上分析師指出,崩盤前 Wintermute 向交易所轉入了數億美元比特幣,暗示其可能提前布局或無意中加劇了拋壓。Wintermute 管理層隨後表示,崩盤由外部事件(如關稅政策)觸發,隱晦反駁單一巨鯨或內部人士操縱市場的說法。

無論如何,Wintermute、Amber 等流動性提供者,均因被迫以錯位價格承接拋盤,在 10 月 10 日承受了山寨幣庫存的巨額虧損,當日凈虧損(PnL)大幅下滑。這些機構最終挺過危機,表明其資本充足率達標,但對它們而言,這無疑是多年來最混亂的交易日之一。

DeFi 協議與長期持有者:混亂之中,去中心化金融基礎設施展現出相對強勁的韌性:Uniswap 的自動做市商機制持續運行,且在中心化交易所故障頻發時,用戶轉向去中心化流動性交易,推動 Uniswap 交易量創下歷史新高;主流 DeFi 借貸平台完全按設計清算高風險貸款 —— 儘管用戶損失抵押品,但協議本身未出現卡死或超出正常範圍的壞賬。

事實上,得益於高抵押率標準與鏈上即時拍賣機制,大型借貸平台最終僅產生極少壞賬(甚至零壞賬)。這與 2022 年中心化金融(CeFi)大規模倒閉形成鮮明對比,也印證了鏈上風險控制機制可應對極端市場波動的優勢。

此外,未使用槓桿的長期投資者,實際受影響極小:將比特幣或以太坊存於冷錢包的持有者,雖經歷短期回撤,但未遭遇毀滅性損失,許多人甚至藉此機會抄底。鏈上數據显示,崩盤期間及之後,比特幣資金流入保持穩定,表明堅定投資者未恐慌出逃;有報道稱,部分機構在動蕩期間進行了大額現貨收購,將此次下跌視為超賣機會。無論具體數據準確性如何,有現金儲備的現貨買家無疑為市場提供了底部支撐。

值得注意的是,此次事件中,無主流穩定幣出現實質性脫錨,也無頭部交易所需要救助,表明加密市場核心體系未受損。與 2022 年 風險連鎖蔓延相比,此次崩盤雖劇烈,但影響僅限於交易層面,未擴散至整個生態 —— 這一風險隔離現象,是市場成熟的积極信號。

改進建議

1. 推行熔斷機制與拍賣定價機制

加密貨幣交易所應借鑒股票市場,引入全市場統一的熔斷機制。例如,若主流加密貨幣指數在短時間內下跌超過設定比例(如 7%),觸發 5-10 分鐘的交易暫停。這一暫停期可阻止清算連鎖反應瞬間爆發,為訂單簿補充流動性留出時間。

此外,可引入波動拍賣模式輔助價格發現:暫停交易期間,允許參与者提交買賣意向,重啟交易時以拍賣定價確定開盤價。這種機制能避免極端插針交易(如 ATOM 跌至 0.01 美元),通過尋找公允清算價而非在流動性真空中考量,減少異常價格波動。部分去中心化交易所已在設計中融入類似機制,幣安、OKX 等頭部平台應針對旗艦資產(比特幣、以太坊、主流山寨幣)協調熔斷觸發條件,避免行情動蕩時單一平台價格大幅偏離。

2. 充實保險基金,完善應急流動性方案

交易所必須擴充保險基金規模,並探索新的應急流動性計劃。對當前市場體量而言,頭部平台僅約 2 億美元的保險基金,遠不足以應對系統性風險。建議通過提高交易手續費划入比例等方式,大幅增加儲備資金,確保未來崩盤時,保險基金可覆蓋更多損失,減少對自動減倉機制的依賴。

同時,交易所可推出做市商預承諾資金計劃:邀請專業流動性提供者加入清算聯盟,約定以小幅折價承接部分清算頭寸,交換手續費分成或收益分成。這種模式類似傳統股票交易所的指定做市商制度—— 由做市商維持市場秩序。通過讓做市商承擔部分清算風險,可減輕交易所系統壓力,降低自動減倉觸發概率。此類計劃需保證透明(明確參与做市商名單、頭寸轉讓定價規則等),將強制拋售轉化為協商大宗交易,避免價格瞬間崩盤。

3. 制定透明、公平的自動減倉規則

自動減倉是此次事件的核心痛點,相關改革至關重要。交易所應公開披露詳細的自動減倉政策,包括行動優先級(如保險基金使用順序、頭寸部分減倉與全額減倉的觸發條件、空頭頭寸平倉排序規則)。若存在自動減倉豁免條款如 VIP 客戶採用組合保證金時可能享受不同待遇),需完全公開,避免不公平操作的質疑。

行業專家提出的一項建議是:極端情況下,用社會化損失模式替代個人賬戶自動減倉。即將損失按比例分攤給所有盈利交易者,而非完全清空少數大額空頭頭寸。儘管社會化損失存在良序交易者為無序交易者兜底的缺陷,但相較於當前全有或全無的自動減倉機制,更易被視為公平。

至少,交易所應允許用戶實時監控自動減倉觸發條件。例如,展示保險基金健康度實時指標與自動減倉概率(部分平台已提供類似功能,但需更細化以幫助交易者管理風險)。最後,需優化指數定價機制:交易所應採用更穩健的價格指數(如加入異常值過濾、時間加權平滑處理)計算保證金,避免單筆異常交易觸發連鎖清算;引入 Chainlink 等去中心化預言機的聚合報價,為價格輸入增加合理性校驗層。

4. 強化預言機與穩定幣抗風險能力

預言機提供商與穩定幣發行方需復盤此次事件,吸取教訓。USDe 穩定幣脫錨、質押代幣定價異常等問題表明,指數設計缺陷與預言機更新延遲加劇了市場混亂。未來,預言機應融入熔斷邏輯:若某價格源在幾秒內與全球中位數價格偏離超過 X%,暫停該價格源更新或調用更多數據源交叉驗證。Pyth Network、Chainlink 等機構已在探索自適應預言機或慢更新預言機應對此類場景,相關研發應加速推進。

對穩定幣協議,尤其是算法穩定幣或低流動性穩定幣,需設立明確的應急機制:極端行情下,可暫停鑄造 / 銷毀功能或啟用額外抵押品補充通道,避免信心危機。幣安此前針對USDe 與 WBETH 脫錨,向用戶退還約 2.5 億美元補償,這種事後補救並非可持續方案。穩定幣與衍生品設計應從源頭避免錨定斷裂,例如採用更廣泛的抵押資產籃子或波動期間動態費率調整。監管機構也可能就此加強監管,因穩定幣不穩定會引發系統性風險。

5. 推動跨交易所協同,統一行業標準

加密行業需建立更協同的風險防護體系。加密市場的獨特之處在於高度碎片化,全球數十家平台 24 小時交易相同資產。建議在頭部交易所間建立危機溝通渠道,例如重大衝擊發生時,平台可快速共享市場健康數據,甚至協商關鍵交易對同步暫停 / 重啟。儘管反垄斷與競爭關係使協同面臨挑戰,但傳統金融市場已有跨市場熔斷機制等先例可借鑒。

至少,應建立統一的事件報告標準,提升透明度。10 月 10 日崩盤期間,不同交易所披露的清算數據相互矛盾,引發市場困惑。Hyperliquid 首席執行官指出,部分中心化交易所大幅低估清算規模。未來,所有頭部平台應在事件后以統一格式及時披露清算總額、保險基金使用情況、自動減倉啟動次數,便於市場分析與責任追溯。

此外,可探索鏈上清算與結算模式,增強市場穩健性。若更多交易流向鏈上去中心化交易所或混合模式平台,所有訂單與清算操作均可鏈上透明驗證,既能遏制操縱行為,也能增強市場信任。對部分中心化平台而言,擁抱這種透明度可能令人不適,但最終能通過統一事實來源穩定市場。

崩盤后的贏家與輸家

崩盤后的贏家

-

Hyperliquid(鏈上永續合約交易所,保持透明且無永久性壞賬)

-

保持償付能力與透明度的 DeFi 平台

-

Solana(壓力測試下錶現穩健)

-

有實際現金流支撐的資產

崩盤后的輸家

-

幣安品牌與 Launchpool 模式(短期受損,上幣條款與預言機選擇引發爭議)

-

高槓桿散戶與追逐永續合約點數的基金

-

僅靠賬面估值支撐、無實質買盤的小市值山寨幣(多數仍低於崩盤前價格)

-

收益敘事代幣(短期用戶與交易量銳減,業績承壓)

-

跨平台 Delta 中性基差交易(空頭端因自動減倉被迫平倉)

結論

綜上,此次閃電崩盤為加密市場敲響警鐘,暴露了基礎設施層面的諸多短板。通過引入熔斷機制等傳統市場防護措施、擴充風險基金、優化自動減倉規則、完善預言機設計、推動交易所協同,行業可大幅降低類似流動性危機的重演概率。加密市場的高波動性或許難以根除,但應避免自我引發的連鎖反應損害市場信心。未來 1-3 個月,是行業彌補短板的關鍵窗口期。在市場迎來下一次重大考驗前,必須築牢風險防線。