所有語言

分享

Plasma重構穩定幣價值鏈:一個專用公鏈如何顛覆鏈上支付規則

作者:Daniel Li

過去幾年,穩定幣正在悄然改變全球支付格局。到2025年10月,穩定幣總市值已突破3000億美元,年交易額高達27.6萬億美元,支付規模甚至超越了Visa和萬事達卡,成為加密市場的真正“硬通貨”。無論是跨境匯款、DeFi交易,還是日常小額支付,穩定幣正在從幕後走向舞台中央。

但問題也隨之而來。今天的主流公鏈——以太坊、波場——在面對大規模支付時依舊顯得笨重:手續費高企、交易確認延遲,還要求用戶持有額外的原生代幣支付Gas。這些痛點讓穩定幣距離“真正普及”為日常支付工具,依舊存在鴻溝。

於是,一個新的趨勢開始興起:穩定幣專用公鏈。它們不再滿足於做“加密市場的附庸”,而是專門為支付而生,目標是像Visa一樣高效,卻更開放、更低成本、更全球化。

Plasma便是其中最具代表性的嘗試。由硅穀風投與加密巨頭聯合打造,Plasma的願景是構建一個零手續費、即時到賬、比特幣安全級別的支付網絡。它大膽地將比特幣作為結算安全層,並在底層協議中原生支持穩定幣支付,力圖解決傳統公鏈在支付體驗上的頑疾。

Plasma不僅僅是一條新鏈,更是在重構穩定幣的價值鏈,試圖顛覆鏈上支付的既有規則。

01

Plasma的分發、社區與營銷:從資本背書到病毒式增長

Plasma的迅速崛起,離不開堅實的融資基礎與精巧的分發策略。自2024年啟動以來,團隊已完成多輪融資,總額達7400萬美元,估值約5億美元。投資陣容堪稱豪華,涵蓋Framework Ventures、Bitfinex、Tether CEO Paolo Ardoino,以及Peter Thiel旗下的Founders Fund等頂級機構。資本不僅提供資金與信譽,更帶來渠道與資源。Tether的深度參与,讓Plasma天然繼承了USDT的龐大生態;Bitfinex的經驗,則為其在全球支付落地保駕護航。這種資本背書堪比以太坊早期的VC支持,使Plasma在主網上線前就積累了足夠勢能。在分發機制上,Plasma展現了創新。其代幣XPL總量固定100億枚,初始流通量約18%,通脹率由5%逐步下降至3%,兼顧激勵與可持續性。團隊與早期投資者持有50%份額,但鎖倉三年(含一年cliff),有效緩釋拋壓。不同於“撒錢式空投”,Plasma採用“預存穩定幣換XPL”的模式:用戶將USDT、USDC或DAI存入Ethereum上的Plasma金庫,額度隨時間與金額遞減。該設計不僅避免了“薅羊毛”,更成功點燃市場熱情。首批5億美元額度幾分鐘即被搶空,後續上限也在半小時內售罄,甚至出現用戶花費數萬美元Gas的“搶購大戰”。這種方式通過用戶口碑和社交傳播實現了病毒式擴散,充分體現了其“普惠”定位。

交易所合作,則成為Plasma的又一張王牌。主網上線前,便與Binance達成整合,讓2.8億用戶可直接將穩定幣接入Plasma上的Aave。Binance HODLer活動發放7500萬XPL(佔比0.75%),另有2500萬XPL獎勵早期質押者,人均收益高達8000美元。USDT鎖倉產品更在1小時內售罄,吸引2.5億美元資金。隨後,Bitget Launchpool上線XPL,提供220萬枚獎勵;OKX Boost則推出1500萬XPL獎勵池,要求用戶在X Layer上質押OKB或穩定幣。這些合作帶來龐大用戶量,同時通過空投、積分與社群互動,提升了參与度與黏性。

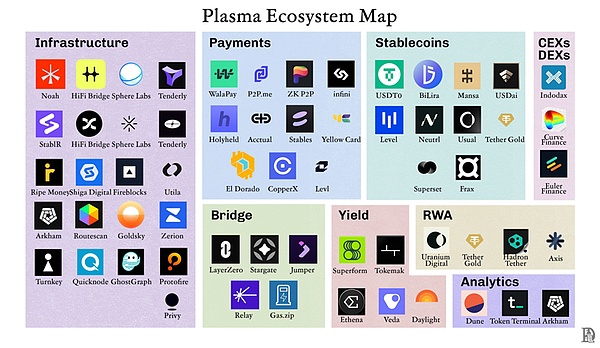

在社區營銷上,Plasma同樣運作高效。團隊活躍於X(Twitter)與中文社交媒體,並藉助Odaily星球日報、BlockBeats等媒體造勢。上線當天,DragonFly Capital創始人Avichal Garg公開稱讚Plasma為“穩定幣支付的新結算層”,迅速在社交平台引發熱議。與此同時,Plasma在技術層面也快速對接生態:上線即整合Aave、Curve、Maker等百餘協議,並加入Chainlink Scale計劃。2025年10月3日,Plasma與Chainlink完成整合,提供oracle、CCIP和Data Streams服務,拓展跨鏈與支付場景;與Trust Wallet的合作,也進一步降低了全球用戶的接入門檻。

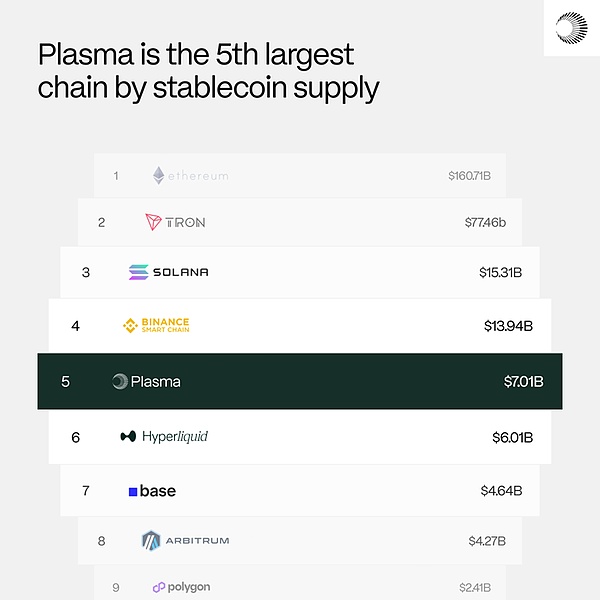

資本、分發、交易所與社區的合力,直接奠定了Plasma的爆髮式增長。上線首周,TVL迅速攀升至87億美元,其中穩定幣注入超過70億美元,一舉躋身DeFi前五。Pendle在Plasma上線4天就吸引3.18億美元新流動性,展現出生態的強勁吸引力。總體而言,Plasma通過將融資、分發、交易所合作與社區營銷緊密結合,不僅實現了從0到1的快速突破,也為後續的技術落地和生態擴展鋪平了道路。

02

Plasma鏈的核心設計與玩法:從零摩擦支付到模塊化生態

Plasma的設計緊扣“穩定幣支付”這一核心痛點,目標是讓用戶體驗接近支付寶、微信支付等傳統移動支付。其底層採用改良HotStuff的PlasmaBFT共識機制,TPS超過1000,交易確認時間低於1秒,尤其適合高頻小額場景。EVM兼容的Rust客戶端保證了DApp 的平滑遷移。同時,Plasma刻意避開NFT、Meme 幣等娛樂類應用,把資源集中在支付、借貸與結算領域,定位為穩定幣專屬的“結算層”。

最具代表性的創新是 零手續費轉賬機制。系統會根據交易複雜度分級:普通一對一轉賬完全免費;涉及多合約調用或批量清算的複雜操作,則按資源消耗計費。為防止濫用,Plasma引入低門檻質押或輕量驗證(如郵箱/手機號),並由基金會維護的Paymaster統一補貼Gas,讓絕大多數場景下的轉賬做到“零摩擦”。此外,用戶可直接用USDT、pBTC或BTC支付Gas,無需額外持有XPL,大幅降低了使用門檻。對新手而言,遷移更輕鬆;對商戶而言,即時結算則意味着更高效率。

在安全性方面,Plasma採取比特幣錨定的混合策略。通過閾值簽名橋增強跨鏈安全,雙層驗證器架構將共識與轉賬職能隔離,並定期將狀態錨定到比特幣PoW網絡,以抵禦回滾風險。這種機制藉助比特幣的最終性為網絡增加外部安全錨點,緩解了中心化側鏈的信任隱憂。隱私層面,Plasma採用“可控透明”設計:鏈上數據默認公開以便審計,但用戶可選擇隱藏地址或金額,僅在合規或授權場景下披露,在隱私與監管之間找到平衡。

Plasma的模塊化架構 為其生態拓展奠定了基礎。它與Chainlink深度集成,支持Data Streams與CCIP,覆蓋60余條鏈,實現低延遲喂價與跨鏈通信,為跨境支付和多鏈結算提供支持。在應用落地上,Plasma特別注重 線下支付場景:已與非洲支付巨頭 Yellow Card(Visa合作夥伴,覆蓋20+國家)集成,並支持BiLira等區域穩定幣,切入跨境匯款與本地結算市場。與此同時,Plasma One作為新型neobank產品,面向未銀行化人群提供存取、消費與理財功能,結合支付卡的4%返現與超10%年化收益,打通鏈上與線下渠道。

在DeFi生態 上,Plasma也迅速集聚流動性。Aave 上線首日吸引超20億美元TVL,Pendle 4天新增3.18億美元流動性;Balancer提供 Boosted池與StableSurge鈎子提升資本效率;Clearpool推出收益型穩定幣cpUSD,為機構信貸賦能;Ether.fi分配5億美元staking vault。甚至有ZyFAI等AI代理工具在Plasma上自動管理86.7萬USDT,平均APY高達21.84%。通過這些整合,Plasma不僅累積了資金流動性,還創造了多樣化的玩法,用戶可通過借貸、流動性挖礦和跨鏈操作賺取XPL激勵。

總體來看,Plasma的設計始終堅持 “可用性優先”。無論是分級收費、多資產Gas、比特幣錨定、可控隱私,還是模塊化架構,所有創新都指向同一個目標:讓穩定幣支付真正“日常化”。這既是對現有公鏈痛點的修正,也是對新興市場和機構需求的有力回應。

03

Plasma中長期挑戰與前景展望:機遇與風險並存

Plasma自主網上線以來的表現無疑令人矚目,但在快速攀升的同時,它的未來仍充滿不確定性與挑戰。

在競爭格局上,穩定幣專用鏈已呈現多點開花的態勢。Circle推出的Arc鏈專註USDC支付,強調極致合規:採用許可型PoA共識、內置 KYC/AML 機制,並以USDC作為Gas代幣,讓鏈上開銷直接錨定美元成本,天然契合受監管的機構用戶。Stripe旗下的Tempo鏈則走另一條路線,強化支付生態一體化:通過AMM機制支持任意穩定幣支付Gas,避免過度依賴單一發行方,並藉助Visa、Shopify 等巨頭資源,試圖打造“用戶支付—商戶收款”閉環。相比之下,Plasma更聚焦新興市場與高頻小額支付,以“零摩擦體驗”吸引普通用戶和Web2遷移群體,其定位 Arc、Tempo並非正面重疊。能否脫穎而出,關鍵在於Plasma能否建立起屬於自己的生態護城河。

監管則是另一大考驗。當前全球穩定幣監管收緊,Circle背靠美國合規優勢,使Arc更容易融入歐美市場;Tether則因USDT的美元錨定機制與信息披露問題長期處於監管爭議中心。Plasma與Tether的深度綁定,既能快速調動海量流動性,也將使其受到監管動態的直接影響。未來若想成為真正合規的支付基礎設施,Plasma必須在不同司法轄區中拿出更靈活的應對方案,尤其在隱私保護與審計透明之間找到平衡。

用戶留存與代幣激勵的可持續性同樣備受關注。上線當天,Plasma就吸引了超20億美元TVL注入Aave等應用,期貨交易量也一度突破6億美元,但熱度並未維持太久,目前XPL的價格已有高峰時的1.69美元回落至0.75美元。因此,社區普遍擔心,若早期激勵耗盡或挖礦紅利退潮,用戶會否大規模流失。代幣經濟的釋放節奏、生態應用的實際收益,以及“零費率”模式的補貼可持續性,都將直接影響Plasma的長期粘性。

在技術層面,Plasma的創新同樣伴隨風險。免費轉賬模式若缺乏有效風控,可能遭遇垃圾交易攻擊;對USDT的高度依賴帶來中心化與審查隱憂;早期驗證者數量有限,去中心化程度或遭質疑;而比特幣橋接方案雖在設計上增強了安全性,但仍缺乏足夠的時間驗證。與此同時,以太坊、BSC、Solana等老牌公鏈已大幅降低費用,Plasma要說服用戶遷移到一條專用鏈,並非易事。

總體而言,Plasma並不是在講述一個新的“穩定幣故事”,而是在嘗試重構穩定幣價值鏈的底層邏輯:讓結算更輕、更便宜、更廣泛。無論是依託Tether的流動性優勢,還是以零費率切入支付場景,Plasma都在推動穩定幣從投機工具邁向全球基礎設施。競爭、監管、留存與安全仍是它必須跨越的關口,但這也正是機遇所在。如果Plasma能在合規框架下持續擴展應用,並在新興市場率先建立起穩固網絡,它或許真有機會在未來幾年顛覆鏈上支付格局,成為名副其實的“数字美元結算層”。