所有語言

分享

年虧損5億刀,OpenAI 2024年破產?Altaman自曝GPU短缺,頂級人才掀離職潮

來源:新智元

導讀:ChatGPT日燒70萬美元,OpenAI即將陷入破產邊緣?

誕生9個月,ChatGPT已經花費近2億美元!

外媒Analytics稱,OpenAI很可能到2024年破產。

OpenAI每天大約燒掉70萬美元,僅用於維持ChatGPT的運作。這個費用還不包括GPT-4、DALL-E 2等其他AI產品。

要說OpenAI明年破產,事實並非如此,畢竟金主爸爸微軟投了100億美元。

但沒有足夠的收入來實現收支平衡,確是OpenAI面臨的難題。

就連馬庫斯趕上這波熱度表示,「我不認為這一預測考慮到了,隨着時間推移軟件變得更加高效的可能性,也沒有考慮到微軟可能會給OpenAI更多現金來換取更多的控制權。但這仍然令人警醒」。

用戶基數下降12%

2022年11月,當紅炸子雞ChatGPT誕生,瞬間引爆全網。

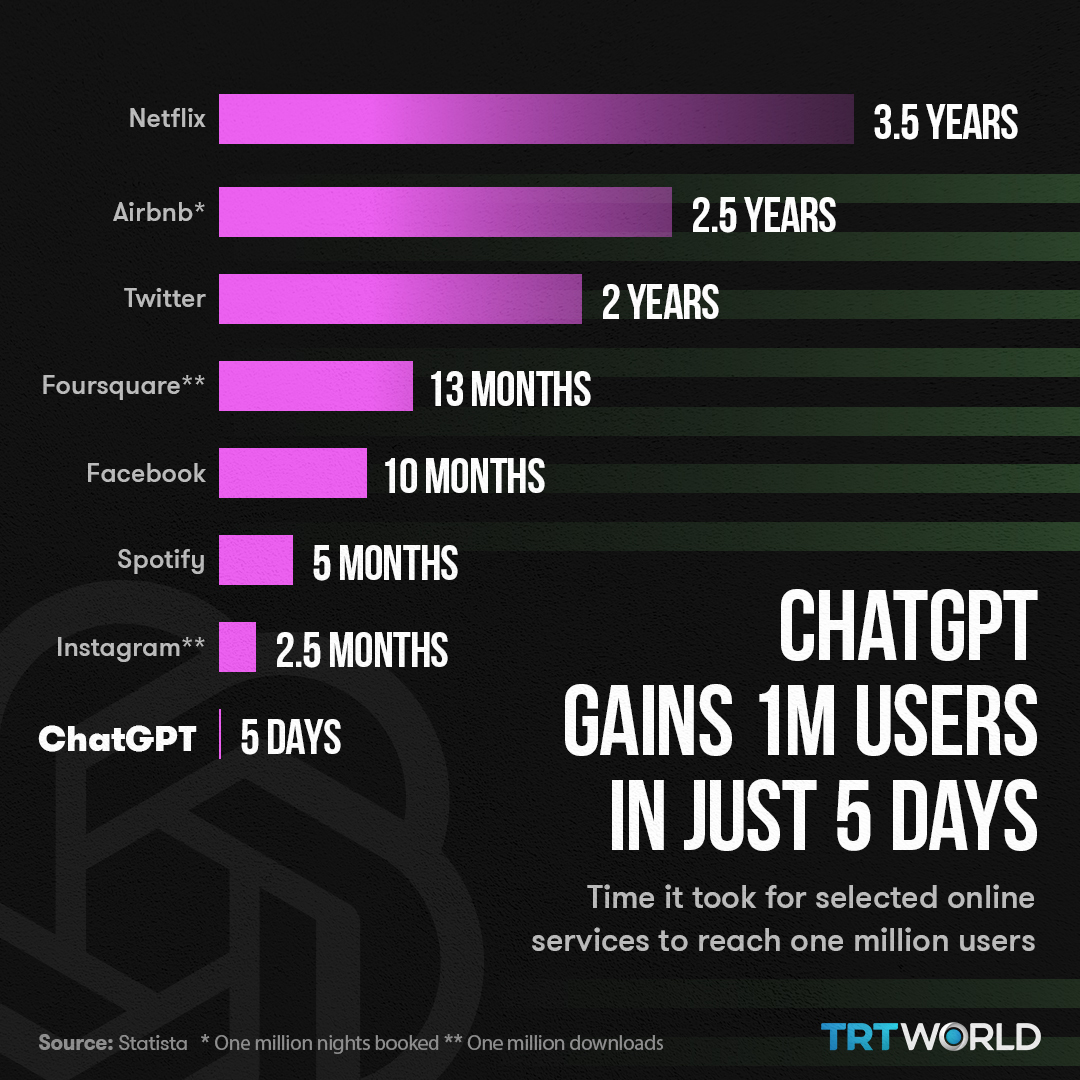

僅僅一周,其用戶數以最快的速度突破百萬,創造了全新的歷史記錄。

緊接着,在OpenAI推出月Plus付費服務后,ChatGPT月活直接突破1億,成為史上用戶增長速度最快的消費級應用程序。

據Sensor Tower數ChatGPT據,TikTok達到1億用戶用了9個月,Ins則花了2年半的時間。

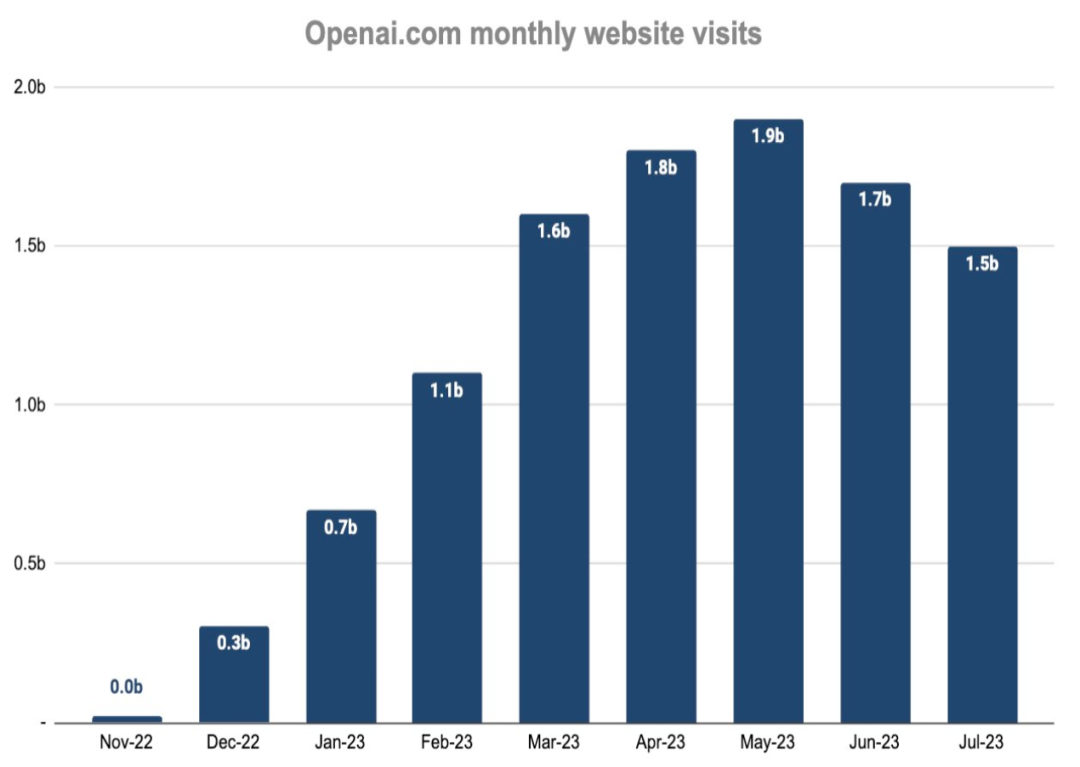

然而,到了6月,ChatGPT自上線以來訪問量首次出現下降。人們紛紛質疑,AI熱潮是否熄火。

根據Similarweb的統計显示,6月份ChatGPT網站的全球流量下降了9.7%,訪問者在網站上花費的時間也下降了8.5%。

另外,7月與6月數據相比,用戶基數下降了12%,從17億用戶降至15億用戶。

請注意,這些數據僅显示訪問ChatGPT的用戶,並未計入使用OpenAI API的用戶。

除了面向用戶的應用,OpenAI的API也是問題的一部分。

過去,許多最初鼓勵員工不要使用ChatGPT的公司,現在正在購買OpenAI的API訪問權限,並創建自己的AI聊天機器人,用於各種不同的工作流程。

然而,OpenAI模型再強大,也抵不過「開源模型」的明顯優勢。

Meta在3月份初次開源大模型LLaMA,各種開源平替模型瞬間被釋放,斯坦福Alpaca,UC伯克利Vicuna等等。

到了7月,Meta又聯手微軟升級了第二代Llama 2,並允許免費和商用。

這對許多開發者來說,不僅可以免費使用,還可以進行定製,針對特定場景再去微調模型。

在這種情況下,只有少數人會選擇OpenAI的付費專有和受限版本,而大多數人都傾向於更加適應和免費使用的Llama 2。

風光OpenAI?

2019年3月11日,OpenAI一紙公告,宣布從今重組架構,開啟盈利模式。

然而,這與首席執行官Sam Altman的想法恰恰相反。Altman個人並不會優先考慮利潤,但OpenAI作為一家公司卻有需要這麼做。

就拿2019年誕生的GPT-3來說,其訓練費用高達1200萬美元。

前端時間,一篇文章還透露了,GPT-4大約在10000-25000張A100上進行了訓練,而要等到GPT-5的面世,還需要5萬張H100。

以上種種,都需要OpenAI投入巨額的資金,才能讓GPT模型變得更加強大和聰明。

然而,Sam Altman卻多次公開聲明,如果政府不對AI進行監管,將帶來災難性的後果。

事實上,Altman一直非常強調需要制定關於AI開發的準則。他曾預測,以目前發展的趨勢來看,AI將會奪走數百萬個工作崗位。

即便如此,一些技術專家甚至會認為,Altman完全是自相矛盾——現在的他對自己創造的怪物感到有些後悔。

儘管如此,OpenAI一直在尋找新的,甚至更好的方法來讓GPT-4實現盈利。

然而,理想豐滿,現實骨感。

ChatGPT每天「燃燒」70萬美元

就拿過去的2022年來說,公司預計實現3600萬美元的總收入。

但這一年,開發ChatGPT就已經花掉5.4億美元,就算盈利這麼多,那也虧損5億美元。

在ChatGPT推出幾個月後,Altman曾公開承認經營AI公司和ChatGPT的成本非常高,因此選擇了對其進行商業化。

目前,運營ChatGPT每天耗資約70萬美元,這筆巨款由微軟和其他投資者來支付。

然而,持續的費用和OpenAI無法迅速產生足夠的收入,如果OpenAI不能扭轉局面,將會陷入困境。

報道稱,OpenAI在2023年預計實現2億美元的年收入,並在2024年達到10億美元的目標。

現在看來,這完全是盈利天花板。

在微軟投資100億美元之前,OpenAI成立7年通過幾輪融資,已經拿到了40億美元巨款。

微軟以及其他一些風險資本公司的投資,是OpenAI目前能夠繼續運營下去的主要原因。

人才流失,離職潮起

此外,頂尖人才流失,給OpenAI帶來了巨大危機。

要知道,在生成式AI暴雷的當下,各大科技公司人才爭奪也更加激烈。

谷歌、微軟等科技巨頭早已在AI領域布局多年,有着豐富的研發經驗和科研團隊。

2016年,OpenAI共有6名員工。截止到今年1月,數據信息服務網站Growjo統計,公司已經有655名員工,每位員工平均年收入約13.5萬美元。

雖然ChatGPT走紅全網后,為公司吸引了大批優秀人才。今年早些時候,The Platformer的一份報告稱,有超過12名谷歌員工加入OpenAI。

就比如,著名AI研究員Jacob Devlin在1月離開谷歌加入OpenAI。短短几個月,他再次宣布重返谷歌。

另外,信任和安全主管Dave Willner近來也離職OpenAI。

據統計,OpenAI的51位研究員,已有16人離職,比例高達1/3。這16人中,有8位選擇自主創業,並挖走了3位其他部門的同事。

而ChatGPT研發團隊中,目前也有4人已經離職。

對於大批人員流失,直接暴露了OpenAI爆炸式增長引發的一系列管理問題。

最主要的原因是,員工對公司開發ChatGPT的計劃遲遲沒有下文,而感到失望。對於許多人來說,以及習慣了OpenAI快速創新的步伐。

而有趣的是,還有人對Sam Altman不務正業感到不滿。許多員工稱,他對很多話題只有膚淺的了解,幾乎不關心日常業務。

另外,再加上Google DeepMind首席執行官Demis Hassabis宣布其下一個算法Gemini將打敗ChatGPT,被外界認為也是OpenAI員工離職的一個因素。

如果OpenAI選擇進行首次公開募股(IPO),可能會被一家大型科技公司或企業集團收購。

這將為其現有投資者提供一個很好的退出策略。

然而,一些問題可能會在IPO中造成阻礙,這反過來可能不會帶來太大的價值。

GPU短缺

更進一步複雜化的問題是,企業級GPU的持續短缺。

生成式AI爆發仍舊沒有放緩,對算力提出了更高的要求。一些初創公司都在使用英偉達昂貴、且性能極高的H100來訓練模型。

馬斯克還談到,在這一點上,GPU比藥物更難獲得。

Sam Altman表示,OpenAI受到GPU的限制,推遲了我們的短期計劃(微調、專用容量、32k上下文窗口、多模態)。

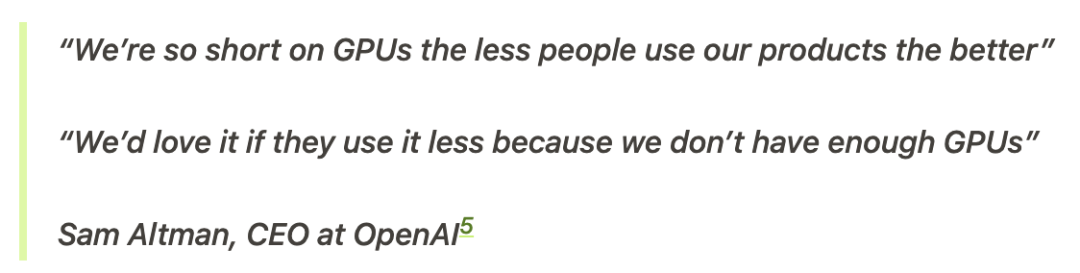

甚至,因為GPU的短缺,Altman都不希望有很多人使用ChatGPT。

我們的GPU非常短缺,使用我們產品的人越少越好。

如果人們用的越少,我們會很開心,因為我們沒有足夠的GPU。

OpenAI的許多用戶都在抱怨API的可靠性和速度,對此Sam Altman解釋道,主要還是GPU太缺了。

雖然Altman口口聲聲地說,我們沒有訓練GPT-5,但近來GPT-5商標申請,已經向外界透露了,OpenAI繼續訓練模型的意圖。

OpenAI可能需要50000個H100來訓練GPT-5。報道稱,英偉達最好的芯片H100,將在2024年之前就會售罄。

如果市場上GPU跟不上,將會阻礙OpenAI提升和訓練新模型的能力。

持續的虧損,用戶基數的縮減,無法實現大額營收,甚至GPT-4輸出質量降低等綜合因素,愈加凸顯了OpenAI面臨着嚴重困境。

對於OpenAI自身來說,急需找到實現盈利的方法。

微軟:我會負責賺錢的

不過,雖然OpenAI不怎麼賺錢,但金主爸爸微軟早就在想盡一切辦法要把他們搞出來的成果變現了。

2021年11月,微軟首次推出Azure OpenAI服務,讓用戶可以非常便利地使用大規模生成式AI模型。

比如,利用Azure OpenAI上搭載的DALL-E 2,用戶只需在提示欄中不斷明確自己的要求,模型就會生成越來越符合用戶要求的圖像。

除此之外,微軟當時就已經實現了讓用戶在Azure OpenAI上使用自己的數據對模型進行微調。

2022年11月,隨着ChatGPT的爆火,微軟再次官宣稱,將會在Azure中正式整合進ChatGPT。

根據納德拉的發言,微軟的目的是使雲計算平台Azure成為「任何人以及所有思考人工智能的人想要去的地方」,包括企業和終端用戶。

2023年7月,微軟在MicroSoft Inspire活動中表示,集成了GPT-4的Office全家桶即將向全體用戶推出,定價30刀一個月。

藉助Office Copilot,我們只需通過自然語言命令,便可以搞定原本需要花費很長時間的才能完成的辦公任務。

比如,一份Word,一句話,就能瞬間得到設計好的PPT。

然而,ChatGPT泄露機密知識產權的風險,卻讓不少有意「氪金」的客戶望而卻步。

雖然用戶總是能找到變通方法,但這也限制了ChatGPT的強大功能,降低了員工的生產力和工作體驗。

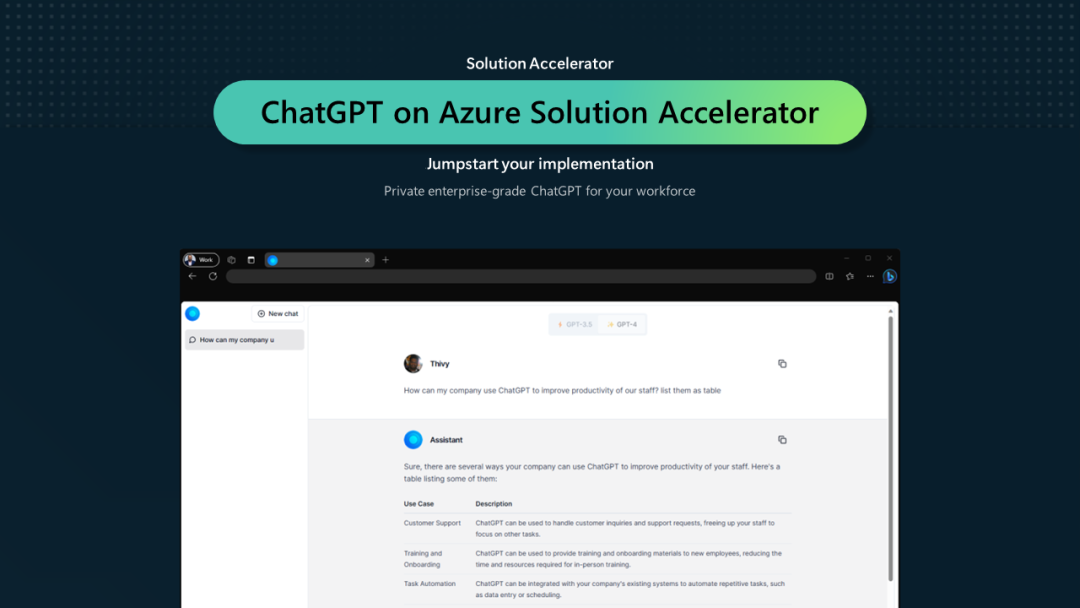

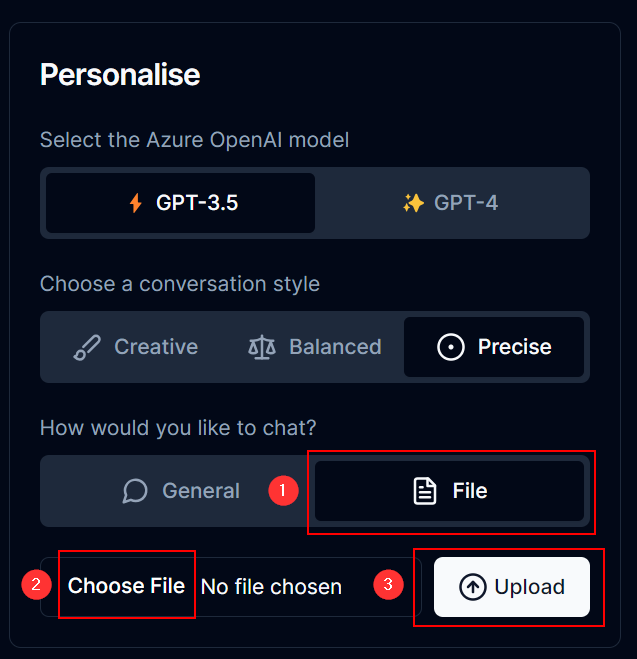

為了解決這一問題,微軟最近推出了一種基於Azure加速器的全新解決方案——既提供了類似於ChatGPT的用戶體驗,而且又是完全私有化的。

項目地址:https://github.com/microsoft/azurechatgpt

優勢包括:

1. 私密性:內置數據隱私保障,並與由OpenAI運營的數據完全隔離。

2. 可控性:可以被完全隔離在內網中,並內置了其他企業級安全控制。

3. 價值:通過內部數據源(即插即用)或使用插件與內部服務集成(例如ServiceNow等),為業務帶來價值。

參考資料:

https://analyticsindiamag.com/openai-might-go-bankrupt-by-the-end-of-2024/