所有語言

分享

加密資產監管的新時代?解讀國際清算銀行最新 AML 合規思路

當全球「央行的央行」開口談加密監管

當國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)發聲時,全球金融界都會側耳傾聽。

作為世界上最古老的國際金融機構,BIS 成立於 1930 年,成員包括全球 63 個央行,這些央行所代表的國家佔全球 GDP 的約 95%。 BIS 也一直扮演「中央銀行的中央銀行」的角色:

「The BIS‘s mission is to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as a bank for central banks.」

—— Bank for International Settlements

BIS 既是央行的合作平台,也是全球金融穩定的研究與規則制定中心。因此,它的研究與出版物,往往能成為各國監管政策的重要參考。

今年 8 月,BIS 在 BIS Bulletins No.111 中發布了《An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets》[1] 。這篇論文的發布時機頗為微妙——正值全球加密監管進入關鍵轉折期,各國監管機構都在尋找既能有效防範風險又不過度阻礙創新的平衡點。

本文將帶你解讀這篇報告,並結合 FATF 年度大考:全球加密監管成績單揭曉的解讀,客觀評判當前加密監管的現狀與未來方向。

BIS 的研究與出版物:為何它的聲音重要

在金融治理體系中,BIS 的研究與出版物常常引導全球監管走向,在新興領域更是保持着創新引領的地位。

其研究部門不僅關注貨幣政策、金融穩定,還不斷開拓新領域,包括加密資產、AI 可解釋性、氣候風險等。這個位於瑞士巴塞爾的古老機構,與全球央行研究員和學界保持緊密合作,持續為全球監管機構提供着科學、客觀的政策建議。

特別是在加密貨幣領域,BIS 展現出了超前的領導力:從 2025 年發布的跨境加密資產流動研究[2] (涵蓋 184 個國家七年數據),到對穩定幣、DeFi、CBDC 的系統性分析,為監管者提供了重要的加密監管政策框架參考。

同時,BIS 的短篇專題研究 Bulletins,因其緊扣熱點、直面政策問題而具有極強的政策導向力。比如:

2021 年 DeFi 風險研究:被多國央行引用作為監管框架參考 [3]

2023 年加密生態系統報告:系統闡述了 crypto 的結構性缺陷 [4]

而此次關於加密 AML 的論文正是刊登在該系列(No.111),足見 BIS 對該議題的重視。

BlockSec 解讀:BIS 的合規新思路是什麼?

BIS 在這份 8 月的專題研究 ——《An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets》中,直面了一個現實:傳統金融的 AML/KYC 體系在加密世界遭遇了系統性挑戰。但 BIS 並沒有止步於「無能為力」,而是提出了一個創新性的「合規評分體系」。

BlockSec 導讀

BIS 的此篇專題研究,意味着合規的重心發生了根本性轉變:

舊模式:「你是誰?」(身份導向)

新模式:「你的錢從哪裡來?」(行為導向)

範式轉變:從「身份驗證」到「資金溯源」

傳統 AML 依賴銀行等中介的客戶身份信息(KYC),但在去中心化鏈上,用戶完全可以通過自託管錢包繞過中介。BIS 的主要論據是:鏈上每一筆資金都有可追溯的來源(provenance),這是新的 AML 抓手。

思路核心:AML 合規評分體系

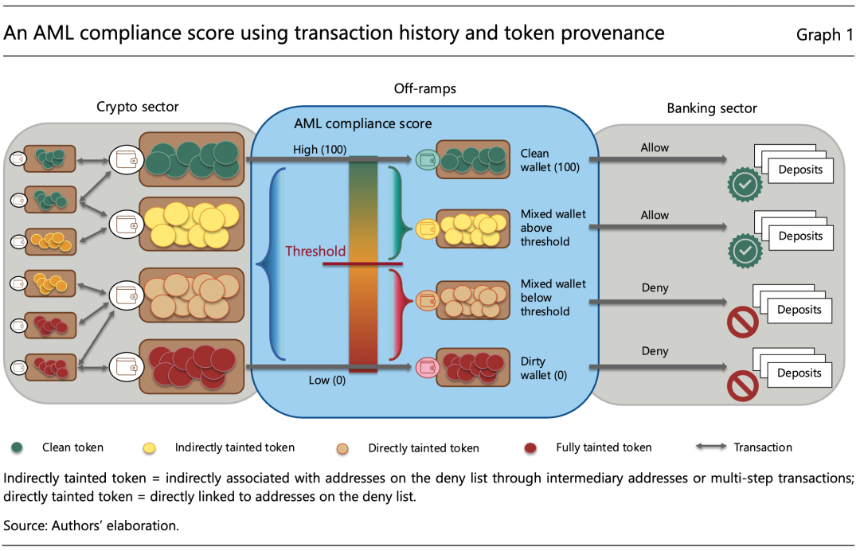

BIS 提出的最重要創新是建立 AML 合規評分(AML Compliance Score)機制:

評分原理:

高分(最高 100 分):主要來自「允許名單」錢包的相對清潔資金

低分(最低 0 分):與「拒絕名單」已知非法錢包有關聯的污染資金

動態更新:基於實時交易歷史和風險情報持續調整

技術實現差異:

穩定幣(賬戶模型):雖無法追蹤特定代幣,但可映射錢包地址的交易網絡

比特幣(UTXO 模型):可追溯每個聰(satoshi)的完整歷史直到挖礦源頭

Source: An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets

三種實施強度:

嚴格模式(Allow List):只接受通過 KYC 檢查地址的代幣,類似傳統銀行的嚴格身份驗證

中等模式(Multiple Criteria):結合多種標準(持有時間、交易頻率、對手方歷史等)進行綜合評估

寬鬆模式(Deny List):僅拒絕來自已知非法地址的代幣,給予用戶最大交易自由

責任重新分配:從集中到分層

BIS 區分了不同的責任層級:

中心化樞紐(法幣出入金口、穩定幣發行方、交易所):承擔最嚴格的 AML/KYC 責任。

鏈上活動(DeFi 協議、P2P 轉賬):更多依賴風險監測、鏈上可追溯性和行為畫像。

這一設計承認了去中心化世界的現實局限,又在關鍵節點保持了監管控制力,避免了「一刀切」。

並且 BIS 提出了一個頗具爭議的概念:用戶注意義務(Duty of Care)。即用戶也有責任在交易前檢查對手方的合規評分。這在實踐存在較大的困難,不過也反映了 BIS 試圖構建全民參与合規生態的願景。

當前監管困境:Travel Rule 挑戰與犯罪演進

BIS 的新思路雖然理論上優雅,但要理解其提出背景,我們必須先審視當前監管體系面臨的嚴峻現實。當前全球加密監管主要依賴 Travel Rule 這一核心工具,即要求 VASP 處理超過一定金額的交易時,必須收集並傳輸發送方和接收方的身份信息。然而,這一被寄予厚望的監管標準正在遭遇重大挑戰。

Travel Rule 實施現狀:理想與現實的巨大落差

根據 FATF 今年 6 月發布的最新年度評估報告 FATF 年度大考:全球加密監管成績單揭曉,Travel Rule 的全球實施效果令人失望。在 138 個已接受評估的司法管轄區中,僅有 1 個國家(巴哈馬)被評為完全合規,29% 的司法管轄區基本合規,49% 部分合規,而 21% 仍處於不合規狀態。這一數據與 2024 年相比幾乎沒有改善,暴露出傳統監管工具在加密世界的系統性失效。

同時,即使在「通過立法」的 73% 法域中,Travel Rule 的執行效果也參差不齊。各國在門檻標準上的巨大分歧成為最大障礙:美國堅持 1996 年制定的 3000 美元門檻 [5] ,歐盟卻在 2024 年 12 月開始執行零門檻政策 [6] (連 1 歐分的轉賬都要求 Travel Rule)。這種各自為政的結果是一筆跨境交易可能在發送國「合規」,在接收國卻被認為「違規」,導致交易根本無法完成。

Travel Rule 面臨的技術性失效

Travel Rule 失效的根本原因在於其設計假設與區塊鏈技術現實的根本性衝突。該規則基於傳統金融的中介機構模式設計,但在去中心化環境中:對於自託管錢包用戶,可以完全繞過 VASP,無法追蹤和驗證其鏈下身份信息;對於 DeFi 協議,也沒有傳統意義上的中介機構來執行身份驗證要求;對於跨鏈交易行為,涉及多個區塊鏈生態,監管邊界仍然模糊。

正是這種技術層面的系統性失效,為犯罪活動提供了更大的操作空間。

犯罪演進:監管失效的直接後果

Travel Rule 的實施困境直接導致了犯罪手段的快速演進和升級。 犯罪分子不僅沒有被這一監管工具有效遏制,反而找到了更加隱蔽的作案方式:

穩定幣成為新寵:

在穩定幣大規模爆發的背景下,由於 Travel Rule 在技術執行上存在漏洞,穩定幣已經取代比特幣成為犯罪分子的首選工具。大多數鏈上非法活動現在都涉及穩定幣交易,因為他們發現通過穩定幣更容易規避現有的監管檢查。

規避手段升級:

面對 Travel Rule 的門檻限制,犯罪分子普遍採用 Smurfing 技術——將大額交易分拆為小額以規避門檻限制。2025 年朝鮮黑客從 Bybit 交易所竊取的 14.6 億美元就是典型例子,他們巧妙利用了不同國家監管標準的差異和技術漏洞,繞過中心化平台,配合 DeFi 協議完成資金流轉,最終僅有不到 4% 的資金被成功追回。

可見監管「知易行難」,全球依舊處於制度落地的瓶頸期。

BlockSec 評價:BIS 新思路的意義與政策價值

全球央行監管思維的範式轉變

BIS 這篇論文不應該從「是否提供了完美解決方案」的角度來評判。它標志著傳統金融監管機構首次正式承認去中心化技術對現有監管框架的顛覆性影響。

在過去十多年中,監管機構對待加密貨幣的態度大多是試圖將其強行納入傳統金融框架,而 BIS 的方案則承認了去中心化技術的不可逆轉性,轉而尋求在新技術環境下實現監管目標的路徑。

政策導向:為全球監管提供新模板

作為全球央行權威聲音的 BIS,其建議往往會被各國監管機構深度參考和借鑒。這篇論文在理論層面的創新包括將區塊鏈透明性轉化為監管優勢、構建基於行為而非身份的合規框架、提供差異化的政策實施路徑等,這些都為各國監管者提供了具體的技術實施方案,明確了不同參与方的責任邊界,並建立了靈活的國際協調機制。

BlockSec 結語:監管演進中的歷史機遇

2025 年也被稱為「穩定幣監管元年」。回望這一年的全球加密監管歷程,可以看到這是一個不斷試錯與學習的過程:從東方到西方,從香港到歐洲、美國,各地都在探索適合自身的監管路徑。

BIS 的這篇論文,可能標志著這一學習過程進入了新階段——不再是簡單的「禁止與允許」,而是「理解與適應」。

其實,監管滯後於技術創新本就是常態。縱觀歷史,汽車在普及后才迎來了完善的交通法規體系,電話技術全球化后才建立了跨境通訊監管框架,互聯網也是從早期的「野蠻生長」逐步走向規範化發展。加密資產正在經歷同樣的歷史過程。過程中的每一次調整和適應,都是整個生態系統走向成熟的必要步驟。

BIS 方案的最大價值在於為行業與監管者提供了一個合作而非對抗的框架。對於行業而言,這一方案提供了明確的合規路徑和技術標準,同時為技術創新保留了充分的發展空間。對於監管者而言,新框架實現了監管目標與技術現實之間的平衡,並建立了國際協調的技術基礎。

在這個充滿變革的時代,優秀的監管不應該是束縛創新的枷鎖,而是引導行業朝着更加健康和可持續的方向發展。

當全球"央行的央行"開口談加密監管

當國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)發聲時,全球金融界都會側耳傾聽。

作為世界上最古老的國際金融機構,BIS成立於1930年,成員包括全球63個央行,這些央行所代表的國家佔全球GDP的約95%。 BIS 也一直扮演"中央銀行的中央銀行"的角色:

“The BIS's mission is to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as a bank for central banks.”

—— Bank for International Settlements

BIS 既是央行的合作平台,也是全球金融穩定的研究與規則制定中心。因此,它的研究與出版物,往往能成為各國監管政策的重要參考。

今年8月,BIS 在 BIS Bulletins No.111 中發布了《An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets》。這篇論文的發布時機頗為微妙——正值全球加密監管進入關鍵轉折期,各國監管機構都在尋找既能有效防範風險又不過度阻礙創新的平衡點。

本文將帶你解讀這篇報告,並結合FATF 年度大考:全球加密監管成績單揭曉的解讀,客觀評判當前加密監管的現狀與未來方向。

BIS 的研究與出版物:

為何它的聲音重要

在金融治理體系中,BIS 的研究與出版物常常引導全球監管走向,在新興領域更是保持着創新引領的地位。

其研究部門不僅關注貨幣政策、金融穩定,還不斷開拓新領域,包括加密資產、AI 可解釋性、氣候風險等。這個位於瑞士巴塞爾的古老機構,與全球央行研究員和學界保持緊密合作,持續為全球監管機構提供着科學、客觀的政策建議。

特別是在加密貨幣領域,BIS 展現出了超前的領導力:從 2025 年發布的跨境加密資產流動研究(涵蓋 184 個國家七年數據),到對穩定幣、DeFi、CBDC 的系統性分析,為監管者提供了重要的加密監管政策框架參考。

同時,BIS 的短篇專題研究 Bulletins,因其緊扣熱點、直面政策問題而具有極強的政策導向力。比如:

2021 年 DeFi 風險研究:被多國央行引用作為監管框架參考

2023 年加密生態系統報告:系統闡述了 crypto 的結構性缺陷 <span leaf="" para",{"tagName":"section","attributes":{"data-pm-slice":"0 0 []"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{"data-pm-slice":"0 0 []"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{"style":"font-size: 15px;letter-spacing: 1px;line-height: 1.85;padding: 0px 8px;color: ;box-sizing: border-box;font-style: normal;font-weight: 400;text-align: justify;","data-pm-slice":"0 0 []"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"section","attributes":{"style":"text-align: unset;letter-spacing: 0px;box-sizing: border-box;"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"para",{"tagName":"p","attributes":{"style":"margin: 0px;padding: 0px;box-sizing: border-box;text-align: left;"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"},"node",{"tagName":"span","attributes":{"style":"color: ;box-sizing: border-box;"},"namespaceURI":"http://www.w3.org/1999/xhtml"}]'>[4]

而此次關於加密 AML 的論文正是刊登在該系列(No.111),足見 BIS 對該議題的重視。

BlockSec 解讀:

BIS 的合規新思路是什麼?

BIS 在這份8月的專題研究 ——《An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets》中,直面了一個現實:傳統金融的 AML/KYC 體系在加密世界遭遇了系統性挑戰。但 BIS 並沒有止步於"無能為力",而是提出了一個創新性的"合規評分體系"。

BlockSec 導讀?

BIS 的此篇專題研究,意味着合規的重心發生了根本性轉變:

? 舊模式:"你是誰?"(身份導向)

? 新模式:"你的錢從哪裡來?"(行為導向)

範式轉變:從"身份驗證"到"資金溯源"

傳統 AML 依賴銀行等中介的客戶身份信息(KYC),但在去中心化鏈上,用戶完全可以通過自託管錢包繞過中介。BIS 的主要論據是:鏈上每一筆資金都有可追溯的來源(provenance),這是新的 AML 抓手。

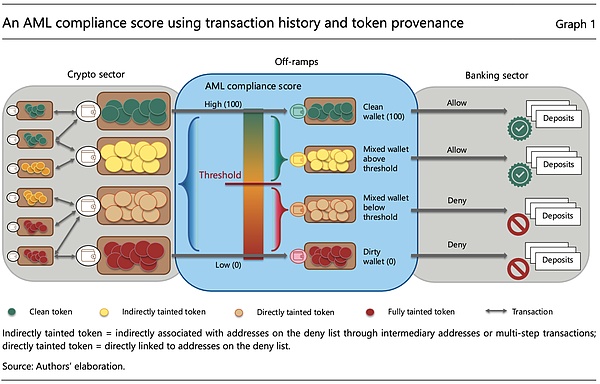

思路核心:AML 合規評分體系

BIS 提出的最重要創新是建立 AML 合規評分(AML Compliance Score)機制:

評分原理:

高分(最高 100 分):主要來自"允許名單"錢包的相對清潔資金

低分(最低 0 分):與"拒絕名單"已知非法錢包有關聯的污染資金

動態更新:基於實時交易歷史和風險情報持續調整

技術實現差異:

穩定幣(賬戶模型):雖無法追蹤特定代幣,但可映射錢包地址的交易網絡

比特幣(UTXO 模型):可追溯每個聰(satoshi)的完整歷史直到挖礦源頭

Source: An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets

三種實施強度:

嚴格模式(Allow List):只接受通過 KYC 檢查地址的代幣,類似傳統銀行的嚴格身份驗證

中等模式(Multiple Criteria):結合多種標準(持有時間、交易頻率、對手方歷史等)進行綜合評估

寬鬆模式(Deny List):僅拒絕來自已知非法地址的代幣,給予用戶最大交易自由

責任重新分配:從集中到分層

BIS 區分了不同的責任層級:

中心化樞紐(法幣出入金口、穩定幣發行方、交易所):承擔最嚴格的 AML/KYC 責任。

鏈上活動(DeFi 協議、P2P 轉賬):更多依賴風險監測、鏈上可追溯性和行為畫像。

這一設計承認了去中心化世界的現實局限,又在關鍵節點保持了監管控制力,避免了“一刀切”。

並且 BIS 提出了一個頗具爭議的概念:用戶注意義務(Duty of Care)。即用戶也有責任在交易前檢查對手方的合規評分。這在實踐存在較大的困難,不過也反映了 BIS 試圖構建全民參与合規生態的願景。

當前監管困境:

Travel Rule 挑戰與犯罪演進

BIS 的新思路雖然理論上優雅,但要理解其提出背景,我們必須先審視當前監管體系面臨的嚴峻現實。當前全球加密監管主要依賴 Travel Rule 這一核心工具,即要求 VASP 處理超過一定金額的交易時,必須收集並傳輸發送方和接收方的身份信息。然而,這一被寄予厚望的監管標準正在遭遇重大挑戰。

Travel Rule 實施現狀:理想與現實的巨大落差

根據 FATF 今年6月發布的最新年度評估報告FATF 年度大考:全球加密監管成績單揭曉,Travel Rule 的全球實施效果令人失望。在138個已接受評估的司法管轄區中,僅有1個國家(巴哈馬)被評為完全合規,29%的司法管轄區基本合規,49%部分合規,而21%仍處於不合規狀態。這一數據與2024年相比幾乎沒有改善,暴露出傳統監管工具在加密世界的系統性失效。

同時,即使在"通過立法"的73%法域中,Travel Rule 的執行效果也參差不齊。各國在門檻標準上的巨大分歧成為最大障礙:美國堅持1996年制定的3000美元門檻 [5] ,歐盟卻在2024年12月開始執行零門檻政策 [6] (連1歐分的轉賬都要求 Travel Rule)。這種各自為政的結果是一筆跨境交易可能在發送國"合規",在接收國卻被認為"違規",導致交易根本無法完成。

Travel Rule 面臨的技術性失效

Travel Rule 失效的根本原因在於其設計假設與區塊鏈技術現實的根本性衝突。該規則基於傳統金融的中介機構模式設計,但在去中心化環境中:對於自託管錢包用戶,可以完全繞過 VASP,無法追蹤和驗證其鏈下身份信息;對於 DeFi 協議,也沒有傳統意義上的中介機構來執行身份驗證要求;對於跨鏈交易行為,涉及多個區塊鏈生態,監管邊界仍然模糊。

正是這種技術層面的系統性失效,為犯罪活動提供了更大的操作空間。

犯罪演進:監管失效的直接後果

Travel Rule 的實施困境直接導致了犯罪手段的快速演進和升級。 犯罪分子不僅沒有被這一監管工具有效遏制,反而找到了更加隱蔽的作案方式:

穩定幣成為新寵:

在穩定幣大規模爆發的背景下,由於 Travel Rule 在技術執行上存在漏洞,穩定幣已經取代比特幣成為犯罪分子的首選工具。大多數鏈上非法活動現在都涉及穩定幣交易,因為他們發現通過穩定幣更容易規避現有的監管檢查。

規避手段升級:

面對 Travel Rule 的門檻限制,犯罪分子普遍採用 Smurfing 技術——將大額交易分拆為小額以規避門檻限制。2025年朝鮮黑客從 Bybit 交易所竊取的14.6億美元就是典型例子,他們巧妙利用了不同國家監管標準的差異和技術漏洞,繞過中心化平台,配合 DeFi 協議完成資金流轉,最終僅有不到4%的資金被成功追回。Bybit被盜事件深度解析

可見監管"知易行難",全球依舊處於制度落地的瓶頸期。

BlockSec 評價:

BIS 新思路的意義與政策價值

全球央行監管思維的範式轉變

BIS 這篇論文不應該從"是否提供了完美解決方案"的角度來評判。它標志著傳統金融監管機構首次正式承認去中心化技術對現有監管框架的顛覆性影響。

在過去十多年中,監管機構對待加密貨幣的態度大多是試圖將其強行納入傳統金融框架,而BIS的方案則承認了去中心化技術的不可逆轉性,轉而尋求在新技術環境下實現監管目標的路徑。

政策導向:為全球監管提供新模板

作為全球央行權威聲音的 BIS,其建議往往會被各國監管機構深度參考和借鑒。這篇論文在理論層面的創新包括將區塊鏈透明性轉化為監管優勢、構建基於行為而非身份的合規框架、提供差異化的政策實施路徑等,這些都為各國監管者提供了具體的技術實施方案,明確了不同參与方的責任邊界,並建立了靈活的國際協調機制。

BlockSec 結語:

監管演進中的歷史機遇

2025 年也被稱為“穩定幣監管元年”。回望這一年的全球加密監管歷程,可以看到這是一個不斷試錯與學習的過程:從東方到西方,從香港到歐洲、美國,各地都在探索適合自身的監管路徑。

BIS 的這篇論文,可能標志著這一學習過程進入了新階段——不再是簡單的"禁止與允許",而是"理解與適應"。

其實,監管滯後於技術創新本就是常態。縱觀歷史,汽車在普及后才迎來了完善的交通法規體系,電話技術全球化后才建立了跨境通訊監管框架,互聯網也是從早期的"野蠻生長"逐步走向規範化發展。加密資產正在經歷同樣的歷史過程。過程中的每一次調整和適應,都是整個生態系統走向成熟的必要步驟。

BIS 方案的最大價值在於為行業與監管者提供了一個合作而非對抗的框架。對於行業而言,這一方案提供了明確的合規路徑和技術標準,同時為技術創新保留了充分的發展空間。對於監管者而言,新框架實現了監管目標與技術現實之間的平衡,並建立了國際協調的技術基礎。

在這個充滿變革的時代,優秀的監管不應該是束縛創新的枷鎖,而是引導行業朝着更加健康和可持續的方向發展。

作為 BlockSec 旗下的專業合規監控平台,Phalcon Compliance APP 致力於為全球加密企業提供一站式 AML/CFT 解決方案。我們與香港 SFC 等多個國際監管機構建立深度合作關係,並受邀參与 FBI 等頂級執法機構的閉門研討。如今監管範式迭代不斷,我們的鏈上數據分析與風險評估能力將幫助您在合規要求與業務發展間找到最佳平衡。