所有語言

分享

新資產革命:RWA 全景調研與投資機會分析

摘要

現實世界資產(RWA)代幣化已成為本輪加密周期的核心敘事,其旨在將數百萬億美元的傳統金融資產引入鏈上,構建連接實體經濟與去中心化金融(DeFi)的下一代金融基礎設施。儘管市場潛力巨大(波士頓諮詢公司預測至 2030 年規模可達 16 萬億美元),但其發展仍面臨監管合規、資產映射、二級市場流動性這三大結構性瓶頸。

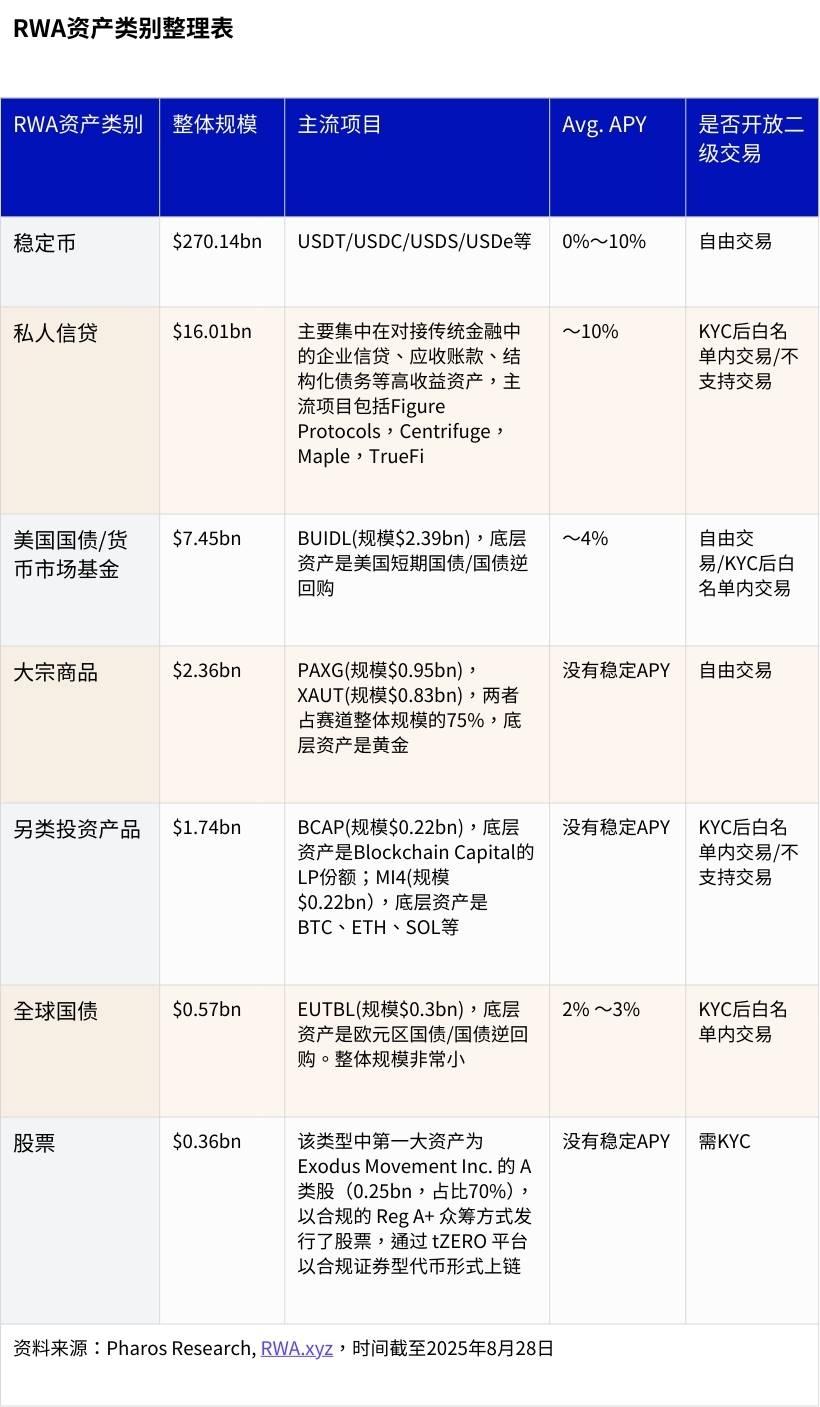

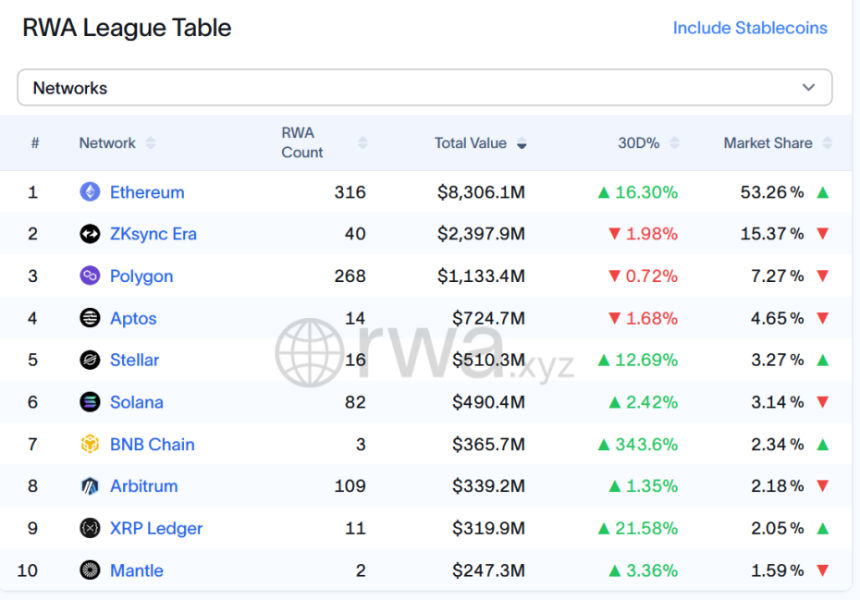

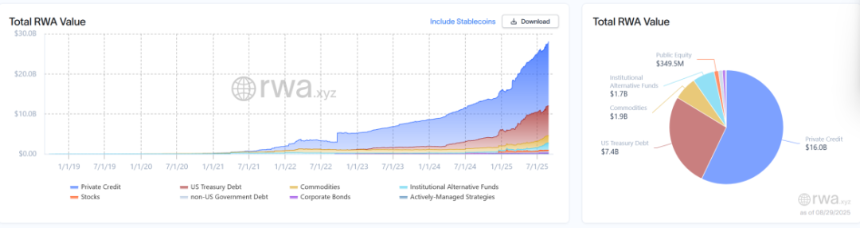

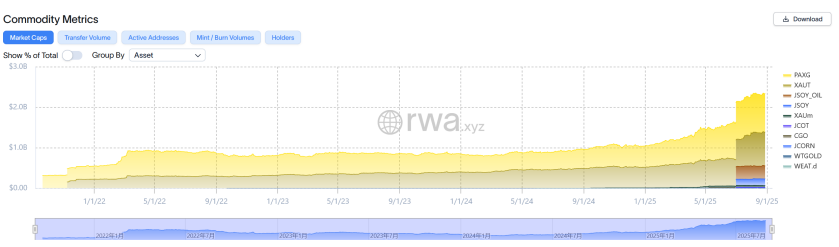

截至 2025 年 8 月底,全球非穩定幣 RWA 市場規模約為 280 億美元,同比增長 114%。市場結構由債權類資產主導,其中私人信貸(Private Credit)以 160 億美元規模佔據絕對主導地位(約 56% ),其次是美國國債(75 億美元)和大宗商品( 24 億美元)。這其中,以太坊是當前RWA的主要承載網絡。

本報告對三大核心賽道進行了深度剖析:

•私人信貸:作為當前 RWA 體量最大的賽道,其核心價值在於提升傳統信貸流程的效率與透明度,但資產的貸前審核、風險控制與違約處置仍高度依賴鏈下法律框架。市場正從早期探索邁向以 Maple、Figure 為代表的機構多元化發展階段。

•大宗商品:市場由 PAXG 和 XAUT 的黃金代幣雙寡頭垄斷,佔據超 75% 份額。該賽道流動性主要集中於中心化交易所,與 DeFi 生態的集成度較低,未來增長點在於發行主體與底層資產(如金銀外其他貴金屬、農產品)的豐富。

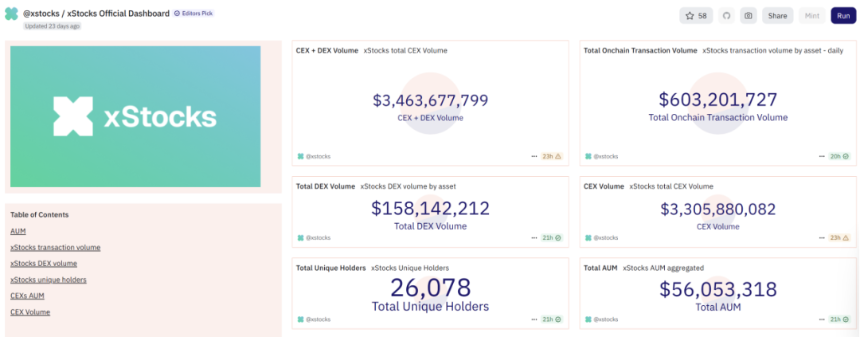

•股票:賽道尚處極早期,總市值(約 3.6 億美元)與傳統股市相比微不足道,流動性嚴重不足但增長潛力巨大。市場正沿着兩條路徑演進:一是以 Robinhood 為代表的、犧牲可組合性以換取高度合規的“圍牆花園”模式;二是以 xStocks 為代表的、旨在與 DeFi 深度融合的“開放金融橋樑”模式。Ondo Finance 等持有全套合規牌照的巨頭入局,預示着賽道競爭將愈發激烈。

結論:RWA 行業正從技術驅動的“上半場”進入由機構需求與監管合規定義的“下半場”。其長期價值並非短期投機,而在於鏈上資產規模的穩健增長、二級市場流動性的有效深化,以及法律與技術框架的堅實完善。RWA 將打造連接現實價值與鏈上世界的下一代金融基礎設施,有力推動構建一個更透明、高效、普惠的全球金融新模式。

關鍵詞:RWA;代幣化;監管合規;金融基礎設施

01 引言

隨着加密市場告別高槓桿的虛幻收益,轉而尋求與實體經濟深度綁定的可持續增長路徑,現實世界資產(Real World Assets, RWA)的代幣化,已然成為本輪周期最具想象力的核心敘事。它不僅為鏈上世界開闢了汲取現實世界價值的廣闊渠道,也為傳統金融數百萬億美元的龐大存量資產,提供了一條通往更高效率、更強流動性的数字化遷徙路徑。RWA 本質上是構建下一代金融市場的關鍵“連接器”,其發展成熟度,將直接決定區塊鏈技術能否從封閉的加密原生循環,走向與全球經濟融合的廣闊未來。

儘管以波士頓諮詢集團(BCG)為代表的機構預測其擁有超過十萬億美元[1]的潛在市場空間,但這條“資產上鏈”的道路並非坦途。從宏大的願景落地到真實的商業實踐,RWA 必須跨越監管合規、資產映射與市場流動性這三座結構性大山。如何確保鏈上憑證與鏈下權益的法律效力統一?如何在維持合規的前提下創造有效的二級市場流動性?這些都是從業者正在努力攻克的根本性難題。

為全面呈現這一複雜而動態的領域,本報告將從宏觀到微觀,系統性地展開論述。報告將首先梳理 RWA 的行業全景,包括其市場規模、增長動因與核心瓶頸;隨後,將聚焦於當前發展最為迅猛的三大核心賽道——私人信貸、大宗商品與股票——對各賽道的市場格局、運作模式及頭部玩家進行深度剖析。通過本報告,我們旨在為讀者提供一幅關於 RWA 當前格局、未來趨勢與潛在機遇的清晰藍圖。

02 行業概括與趨勢總覽

2.1 RWA的定義

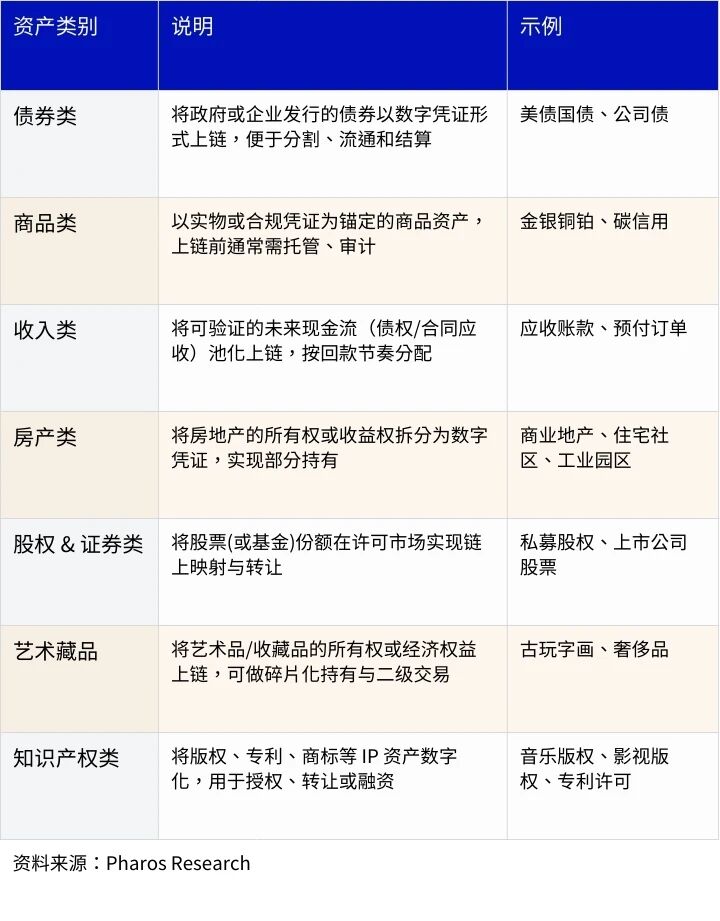

現實世界資產(Real World Assets,RWA)指的是將鏈下真實存在、具有經濟價值的各類資產,通過發行、映射、質押或拆分等方式轉化為鏈上可流通的数字化憑證。其核心邏輯在於藉助智能合約與開放金融協議,實現資產在區塊鏈中的高效利用、透明運行與靈活組合。

目前,RWA 的覆蓋範圍已相當廣泛,幾乎涵蓋傳統金融和實物資產的主要類別。從政府及企業債券,到大宗商品、房地產、股權證券,再到藝術品與知識產權,均可以通過鏈上化實現確權、分割與交易。

RWA 上鏈的優勢主要體現在流動性、透明度與成本效率三個層面。一方面,上鏈能夠提升資產的全球流通性和結算效率,並顯著降低中介環節帶來的成本;另一方面,區塊鏈的可追溯性與智能合約機制,使得資產在交易與管理過程中更加公開透明。同時,RWA 在進入鏈上后,還能夠進一步與去中心化金融(DeFi)生態深度融合,為其創造新的使用場景和收益模式,也由此催生了“RWAfi”的概念。

值得注意的是,部分 RWA 產品已經實現了突破性應用,為投資者提供了在傳統市場中難以直接觸達的資產類別。例如,Goldfinch 的 Private Debt FoF 產品,其底層配置為 Ares 等大型基金的私募債務資產。在傳統金融體系中,此類產品投資門檻極高,而在 Goldfinch 平台上,投資者僅需 100 美元即可參与。類似地,USDY 等以美國國債為底層的產品,則有效解決了部分國家投資者因合規限制而難以直接購買美債的問題。

2.2 市場規模與增長潛力

2.2.1 市場規模

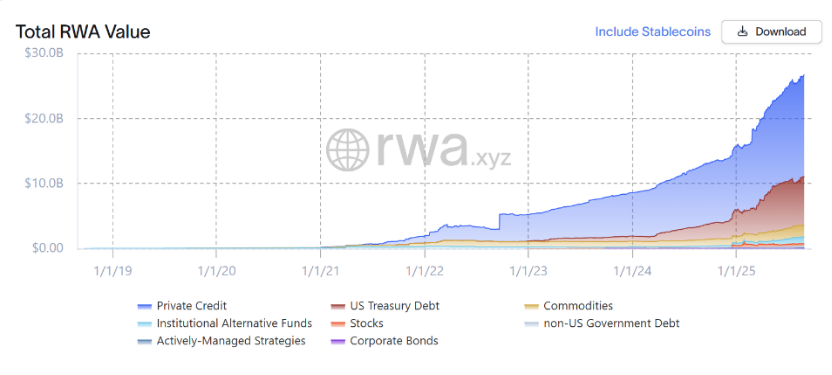

截至 2025 年 8 月底,全球鏈上非穩定幣 RWA 的總規模約為 280 億美元,同比增速接近 114%,過去三年複合增長率(CAGR)約為 111%。其中,以美國國債和私人信貸為代表的債權類 RWA 是主要推動力,三年 CAGR 分別高達 1,523% 與 104%。

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

從鏈上分佈情況來看,以太坊依然是 RWA 的核心承載平台,佔據約 53.3% 的市場份額,管理規模達 83.1 億美元;ZKsync Era 位列第二,市場佔比 15.4%,規模約 24 億美元。

注:RWA.xyz平台處針對“商品”的數據存在統計口徑不一致的問題,另有數據為$1.9bn,經多方查驗后選擇$2.36bn的數據。

具體分資產類別分析:鏈上 RWA 的前三大板塊分別為 Private Credit、US Treasury Debt 與 Commodities,當前規模分別為 160 億美元、75 億美元和 24 億美元,佔比分別約為 56%、27% 和 9%。其中,Private Credit 主要對接企業信貸、應收賬款與結構化債務等高收益資產,代表性平台包括 Figure Protocols、Centrifuge、Maple 和 TrueFi;美國國債賽道的典型產品為 BUIDL(規模 23.9 億美元),其底層資產覆蓋短期國債及逆回購;大宗商品板塊則主要由 PAXG 和 XAUT 貢獻,兩者合計佔到黃金代幣化市場規模的 75%。

注:以上資料來源為 RWA.xyz,由 Pharos Research 整理

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

2.2.2 增長空間

展望未來,市場普遍認為 RWA 的擴張空間遠未觸及上限。根據波士頓諮詢公司(BCG)與数字證券平台 ADDX 於 2022 年 7 月發布的聯合研究報告《Relevance of On-Chain Asset Tokenization in ‘Crypto Winter’》,到 2030 年全球代幣化資產的總規模有望達到 16 萬億美元,較當前水平存在超過 600 倍的增長空間[1]。

一個重要的參照系是加密資產 ETF 的發展情況。截至 2025 年 8 月 27 日收盤,比特幣 ETF 總規模為 1446 億美元,以太坊 ETF 為 326 億美元,合計規模約為非穩定幣 RWA 市場的 6.6 倍。從結構邏輯來看,兩者在資本市場中的定位存在明顯差異:ETF 更多地充當“資金入口”,即將鏈上加密資產打包成傳統金融產品,以便傳統資金進入市場;而 RWA 則承擔“資產出口”的角色,通過將鏈下真實資產映射上鏈,為 DeFi 生態構建新的市場基礎。

另一方面,ETF 的意義在於合規通道的建立與公募層級的認可,但其投資標的依舊局限於 BTC 與 ETH,主要滿足投機與對沖需求。而 RWA 的優勢則在於資產覆蓋的廣度與真實收益的支撐。債券、黃金、地產、企業信用等均可成為鏈上資產的底層配置,從而使 DeFi 協議能夠承載更豐富的現實價值。相比之下,ETF 在本質上仍屬於對既有加密資產的再包裝,而 RWA 則更可能實現與傳統金融的深度結構性融合。通過智能合約和鏈上賬戶體系,RWA 可以被嵌入抵押借貸、收益聚合、穩定幣錨定等多種 DeFi 應用,推動形成新的金融市場格局。

因此,從規模潛力來看,ETF 的發展更多面向千億美元級別的資金流入,而 RWA 的上限對應的是超過 100 萬億美元的全球可投資金融資產。前者更接近傳統市場的衍生品層級,而後者則直指一級和二級市場的底層資產接入。RWA 的發展路徑更為複雜,但其長期意義和生態嵌入深度,也顯然遠超 ETF。

2.3 行業驅動因素

支撐 RWA 滲透率繼續抬升的力量,核心體現在利率周期、機構入局與監管進展三條主線。

2.3.1 利率周期抬升:真實利息成為鏈上配置的錨點

自 2022 年以來,全球進入高利率環境,尤其美國聯邦基準利率長期維持在 5% 以上,顯著抬升美債與貨幣市場基金等傳統資產的配置吸引力。與此同時,隨着加密市場在牛熊切換中經歷去槓桿與風險偏好回落,傳統 DeFi 的無風險利率走低、同質化收益策略內卷等問題凸顯,投資者對“穩定、可預期”的收益型標的需求加速集中。RWA 的定位恰在此處形成對接:通過將美債、債券與各類可驗證收入憑證映射上鏈,為鏈上資金提供“低波動 + 真實利息”的可替代配置,使鏈上收益與線下利率中樞重新建立聯繫。

2.3.2 頭部機構帶動:資產供給與信用背書同步上鏈

自 2023 年起,BlackRock、Franklin Templeton、WisdomTree、摩根大通、花旗銀行等全球大型金融機構先後布局 RWA,路徑涵蓋鏈上基金份額發行、代幣化美債產品與 Tokenized Asset fund 等,嘗試實現底層資產的“原生鏈上化”而非簡單橋接。由此,一端以主權與金融機構信用為基底,一端以鏈上清結算與可組合性為載體,信任與效率的結合顯著提升了市場對 RWA 的接受度與持續性。代表性實踐包括:Franklin Templeton 在 Polygon 與 Stellar 發行美國貨幣基金份額 BENJI Token;BlackRock 投資 Securitize 並規劃在以太坊發行 tokenized fund;花旗推進部分託管債券的鏈上結算試點。這些舉措共同擴展了合規資產的鏈上供給,並通過大型機構的參与強化了市場預期。

2.3.3 監管框架成形:合規通道的邊際開放

不同於 ICO 時期的粗放擴張,RWA 所對應的多為證券、債券與基金等強監管資產,必須在既有法律與牌照體系內推進。近兩年,多地監管逐步明確資產上鏈、代幣發行與持有人權利的法律基礎,為項目試點與規模化提供製度保障。

注:Reg A+ 為美國證券法下的“輕監管”公開發行機制,允許發行方在非 IPO 條件下面向普通投資者發行股票或代幣,年度募資上限 7,500 萬美元。Exodus Movement、INX、tZERO 均曾據此完成資產發行。

在具體落地方面,瑞士 Sygnum 銀行已發行代幣化債券,投資者可通過鏈上參与企業融資;香港亦支持中國建設銀行發行 2 億港幣的代幣化綠色債券,被視作亞洲首批由政府支持的 Tokenized Bond 項目之一。上述探索表明,在法律確定性與持有人權利清晰化的前提下,RWA 的產品化與規模化具備可複製路徑。

2.4 行業主要玩家

圍繞“資產—發行—交易—數據”全鏈條,RWA 生態大體可分為四類主體:資產發行方、基礎設施提供方、應用層平台與數據服務商。各類角色在合規、託管、清結算與用戶觸達環節形成分工協作。

2.4.1資產發行方(Token Issuers)

資產發行方定位在於把現實資產(如美債、黃金、房產等)轉換為可在鏈上流通的憑證,並承擔合規結構設計、收益分配與託管監督等核心職責。

2.4.2 基礎設施提供方(RWA Infra & Issuance Chains)

基礎設施提供方提供發行、身份認證、合規支持與資產託管等底層能力,多見於專用公鏈、許可鏈或合規發行平台。

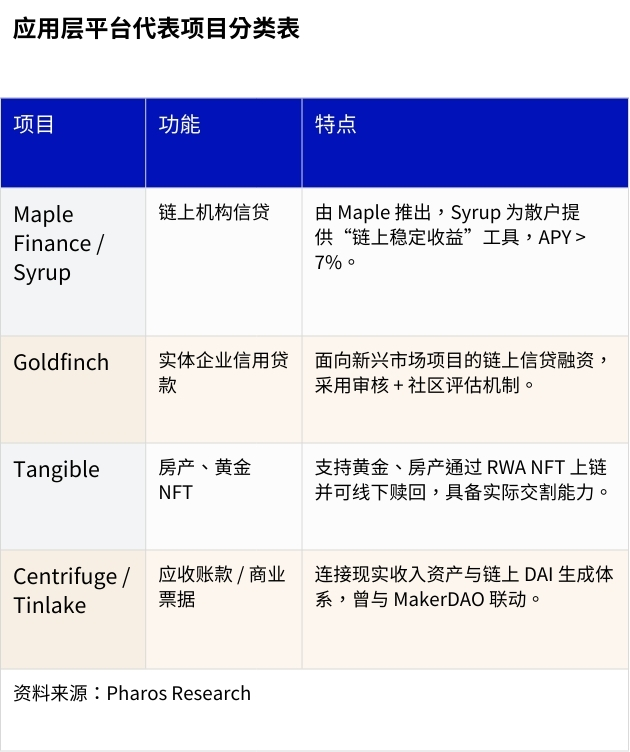

2.4.3應用層平台(Access Products & User Protocols)

應用層平檯面向用戶提供投資與組合管理入口,常與 DeFi 模塊耦合,把 C 端投資者與鏈上 RWA 連接起來。

2.4.4數據與指標服務方(Oracles & Indices)

數據與指標服務方為鏈上協議提供價格、指數與參考利率等數據,是鏈下信息與鏈上合約之間的橋樑。

2.5 行業瓶頸

短期內,RWA 的規模化推進並非源於單一技術瓶頸,而是受制於一組深刻的結構性約束。這些約束主要體現在業務形態的動態演變、市場流動性的內在限制,以及合規框架與資產映射的根本性難題上,並最終共同塑造了當前獨特的受眾結構與市場格局。

2.5.1 業務模式動態演變:項目成熟度與信息驗證成本高企

當前 RWA 賽道多數項目仍處在商業模式的探索與試驗階段,其核心產品與戰略定位切換頻繁,導致外部公開信息與項目實際運營之間存在顯著的時間差與內容偏差。一個典型現象是,數月前的公開材料或新聞稿已無法準確反映其當前業務重心,如 Credix 等項目已從早期的信貸平台敘事轉向 PayFi 產品矩陣。這種高頻的業務迭代,無疑為外部機構的盡職調查與持續追蹤帶來了極高的信息核驗成本與評估難度。

2.5.2 市場流動性的結構性瓶頸:准入制交易仍是市場主流

從交易結構來看,當前絕大多數 RWA 產品的流通性受到嚴格限制。無論是私募信貸(Private Credit)的 LP 憑證,還是主流的國債代幣化產品,其交易和轉移普遍被限定在白名單地址範圍內。能夠實現無需許可、在二級市場自由流通的資產類別仍屬少數,主要集中於兩類:(1)底層資產為高度標準化的大宗商品(如黃金);(2)由 Ondo Finance 等機構在特定合規框架下發行的、具備更廣泛流通性的美債產品(如$USDY)。這種以准入製為主的市場結構,極大地抑制了資產的有效價格發現與持有者的退出效率。

2.5.3 合規與資產映射的根本性挑戰:跨域治理鴻溝尚待彌合

RWA 的核心在於構建鏈上数字憑證與鏈下法律權益、實體資產之間的可靠映射。當前主流方案多採用“混合架構”,即通過 SPV 或受監管託管方在鏈下完成合規審查(KYC/AML),再於鏈上發行標準化的代幣(如 bTokens)進行流轉。然而,在不同司法轄區監管政策不一、鏈上身份系統缺失的背景下,此模式可持續性堪憂,具體來說有以下幾方面問題:

•監管套利與政策風險: 相當一部分項目並未獲得所在司法轄區的證券發行許可,而是通過精巧的結構設計來規避“證券”的法律定義。這種在監管灰色地帶的操作,使其持續暴露在政策收緊的風險之下,一旦監管環境發生變化,可能面臨業務清退的合規危機。

•資產驗證與權益保障的脆弱性: 鏈上代幣與鏈下真實資產之間是否維持着精準、可靠的對應關係,是投資者最為關注的核心。目前,用戶大多隻能依賴項目方或託管方單方面出具的審計報告或資產證明,這些文件缺乏統一標準與法律強制力。更重要的是,當底層資產出現違約、提前贖回或 SPV 破產等極端情況時,鏈上代幣持有者的權益主張與清算回收流程極不透明,智能合約本身無法自動處理複雜的鏈下法律程序。Maple Finance 此前因部分借款方違約導致 LP 無法贖回的事件,便是一個典型例證,最終仍需回歸鏈下法律途徑解決。

•DeFi 融合的法律困境: 將 RWA 作為抵押品整合入 DeFi 借貸或自動化做市商(AMM)協議中,是提升其應用價值的重要方向,但這同時也帶來了新的法律身份界定難題。現行法律框架對此類融合產品的屬性交代不清,使得項目方和用戶都可能面臨潛在的“非法證券發行”或“跨境交易違規”指控。

以上問題使得“資產映射”的宏偉敘事面臨根本性調整,為合規和監管顯著增加了不確定性,而具體市場的案例中也有對此的回應,Backed Finance 為確保合規,主動選擇僅限白名單交易,犧牲了資產的潛在流通性;RealT 的鏈上產權代幣,其價值的最終兌現仍高度依賴於美國實體的 KYC 驗證機制。

綜上所述,考慮到存在以上制約因素,目前 RWA 的市場定位上显示出“夾層效應”。一方面,傳統機構對鏈上操作風險與合規不確定性抱持高度審慎的態度;另一方面,追求高波動與短期收益的加密原生用戶(Crypto Degen)則認為 RWA 的收益率缺乏吸引力。因此,當前 RWA 的核心目標客群,主要落在了尋求穩健資產配置的傳統金融散戶(TradFi Retail)與鏈上大額資金持有者(Whales)身上——從地域上看,這一需求在全球高通脹國家(如拉美、東南亞)則表現得尤為突出。

03 核心賽道分析:私人信貸(Private Credit)

3.1 市場概覽

在 RWA 的各類形態中(剔除穩定幣),私人信貸(Private Credit)始終處於體量與佔比的前列。以 $16.0B 的 Active Outstanding Loans(協議已放出但尚未償還的貸款餘額)計,其在該賽道中約佔 56%。

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

作為私募金融的關鍵分支,私人信貸市場自上世紀八九十年代由黑石、KKR 等巨頭開創以來,已發展成為一個成熟的資產類別。尤其在 2008 年金融危機后,隨着傳統商業銀行信貸政策收緊,私人信貸迅速填補市場空白,成為中小企業(SME)的重要融資渠道,至 2023 年其全球市場規模已超過 1.6 萬億美元。該類資產主要面向因種種原因難以從公開市場或銀行獲得融資的中小企業,提供非公開交易的貸款。

私人信貸的運作結構可以清晰地分為鏈下和鏈上兩個層面:在鏈下,資產的源頭依然是真實且具備法律效力的貸款合同,這些資產通常由一個特殊目的實體(SPV)持有和管理;在鏈上,協議將 SPV 所持有的債權通過 ERC-20 或 NFT 等技術標準,封裝成標準化的数字代幣。

私人信貸的核心特徵表現為以下幾個方面:首先,投資門檻較高,參与者通常為家族辦公室、專業私募基金等合格投資者,以追求高額固定收益為目標。其次,資產流動性天然受限,由於信息透明度低,常被視為“黑箱”,且貸款期限較長,投資的提前退出較為困難。儘管如此,私人信貸具備標準化的固定收益結構,擁有明確的利率、還款計劃與到期日,並依託 SPV(特殊目的實體)和 KYC 等合規框架,在披露和審計標準上日益向機構化靠攏。其常見的底層資產包括中小企業貸款、發票及應收賬款融資、貿易融資、消費者貸款以及房地產抵押貸款等。

3.2 代幣化模式的價值與局限性

鏈上私人信貸的核心價值,在於運用區塊鏈技術對傳統業務流程進行重塑與優化。它通過協議將資本方與借款人直接連接,並利用智能合約,將資產託管、資金划轉、還款管理及利息分配等過去依賴人工的環節,轉化為在鏈上可視化、可追溯的自動化流程。對於投資者而言,這一模式將其投資行為簡化為認購代幣,而代幣則直接代表了對底層貸款本金與利息的清晰收益權。最終,整個資產處理的效率與透明度因此得到顯著提升。

需要強調的是,代幣化並未改變該資產的線下屬性與依賴。借款人、貸前審核、抵押品管理、還款與違約處置都發生在線下世界,鏈上更多是数字化憑證與結算層——那麼若線下違約,鏈上代幣並不能自動行權,仍需依託傳統法律與合規框架處理。因此,SPV 實質扮演鏈下合規中介,即投資人並非直接持有貸款資產,而是經由 SPV 間接持有債權,其註冊、運營、審計及違約流程均落在線下法律體系之內;借款人准入、KYC、信用評估與風控也由中心化實體把控,難以像 Aave 之類的算法模型那樣開放撮合。

3.3 主要玩家

自 2021 年興起至今,鏈上私人信貸的總發行規模(含已償付部分)已超過 290 億美元,累計發行超過 2,500 個貸款項目,當前市場的平均年化回報率(APR)為 9.75%。[2]市場格局逐漸清晰,一批頭部參与者憑藉其穩定的運營和較高的總鎖倉價值(TVL)脫穎而出,其中包括 Maple、Goldfinch、Figure、Centrifuge、PACT 以及 Tradable 等。

3.3.1 Maple: 穩健型機構級鏈上信貸市場

項目官網:

https://maple.finance/

項目官方X賬號:

https://x.com/maplefinance

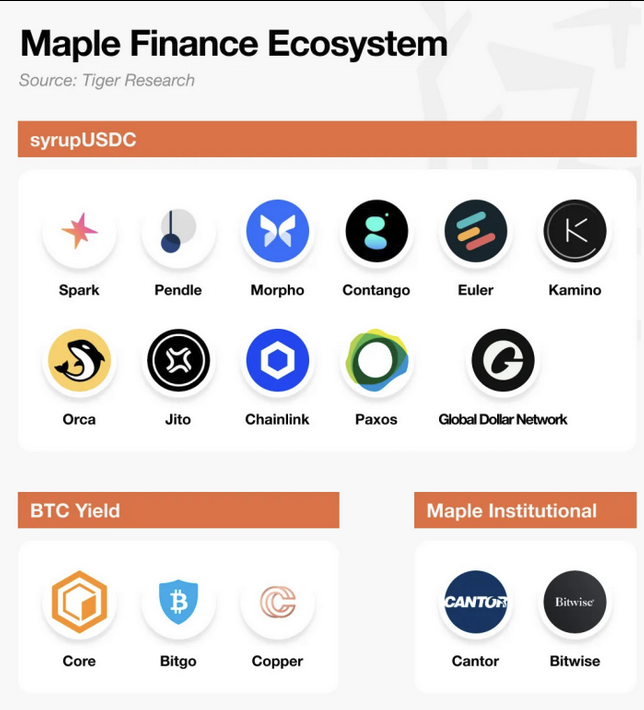

Maple Finance 是定位於機構級的信貸平台,早期以無抵押貸款業務為主。在經歷 Orthogonal Trading 違約事件后,平台戰略重心已轉向更為穩健的超額抵押(要求 150% 抵押率)和三方協議(Tri-party Agreement)模式。在該模式下,由獨立的第三方機構負責監控抵押物價值,Maple 則專註於執行智能合約。若抵押物價格跌破預設閾值,且借款方未能在收到補倉通知(Margin Call)后的24小時內補充抵押物,則會觸發第三方執行清算,以保障貸款方(Lender)的利益。截至 2025 年 8 月底,Maple Finance 的資產管理規模超過 33 億美元,累計借貸總額超過 89 億美元。[3]

資料來源:Pharos Research, Maple Finance, Tiger Research

資料來源:Pharos Research, Maple Finance

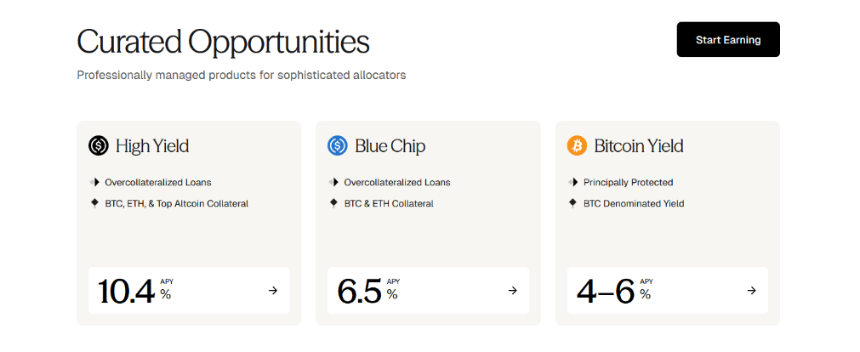

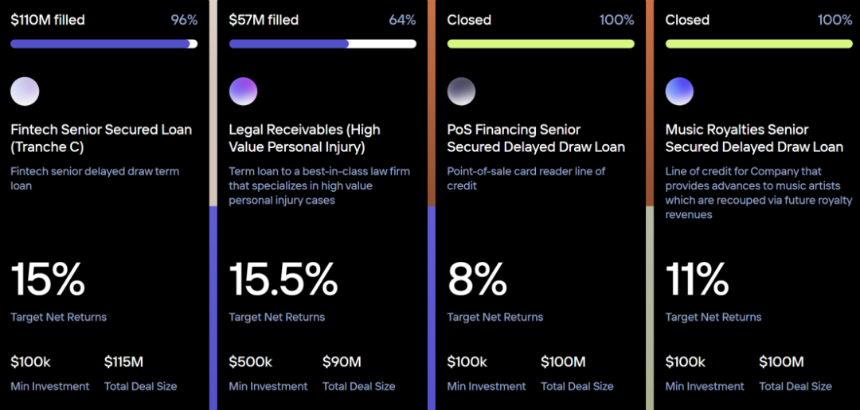

平台的核心產品線劃分為“許可訪問”(Permissioned Access)與“開放訪問”(Open Access)兩大類,以分別滿足機構投資者、散戶投資者的需求。

“許可訪問”產品系列專為機構客戶設計,設有 KYC 認證和最低 10 萬美元的投資門檻,並提供類似私人銀行的 24/7 全天候“白手套”服務,為客戶提供方案設計、資金管理和問題解決等一對一支持。該系列包含三款產品:

•藍籌借貸池 (Blue Chip):針對風險偏好保守的投資者,僅接受比特幣、以太坊等成熟加密資產作為抵押品,投資於高信用評級的貸款項目,提供約 6.5% 的年化收益率。

•高收益借貸池 (High Yield):面向追求更高回報並能承受相應風險的投資者,其核心策略是通過資產質押或二次借貸等方式放大收益,而非被動持有抵押品,年化收益率可達 10.4 %。

•比特幣收益產品 (BTC Yield):該產品順應了機構對比特幣配置需求的增長趨勢,利用 Core DAO 提供的雙重質押(Dual Staking)機制。機構客戶可將其比特幣託管於 BitGo 或 Copper 等機構級託管方,通過承諾在鎖定期內不出售資產來獲取 4-6% 的質押回報。

資料來源:Pharos Research, Maple Finance

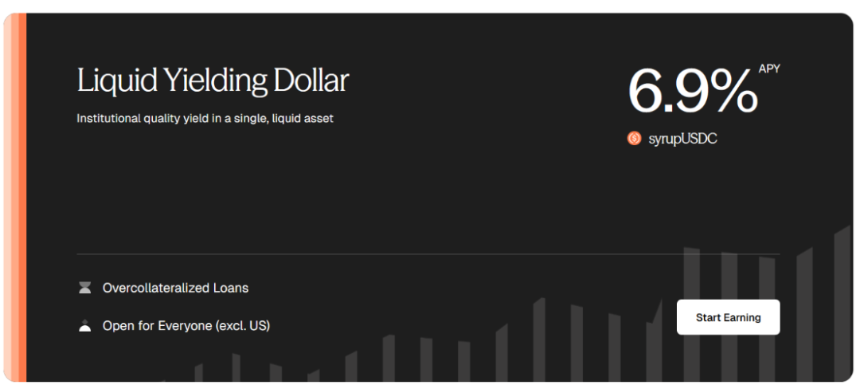

為了讓普通散戶投資者也能參与,Maple Finance 於 2024 年下半年推出了Syrup系列流動性憑證(LP Token)。截至 2025 年 8 月底,SyrupUSDC 的總鎖倉價值(TVL)超過22億美元,SyrupUSDT 則超過 1.52 億美元,兩者均提供約 6.9% 的年化收益率。[4]通過 Syrup 募集的資金將被貸給來自平台藍籌池和高收益池的機構借款人,貸款產生的利息則直接分配給 Syrup 的儲戶。儘管該產品與機構池共享相似的底層資產結構,但其風險是獨立隔離的。

雖然Syrup的直接收益率略低於機構產品,但 Maple 引入了 “Drips” 獎勵系統以激勵長期參与。該系統以積分形式每四小時複利計算額外獎勵,並在每個季度結束后,允許用戶將積分兌換為平台的治理代幣 SYRUP。質押 SYRUP 本身可獲得 2.98% 的年化收益,同時,平台會將借貸業務手續費(費率在 0.5%-2% 之間)收入的 20% 用於在公開市場回購併分配給 SYRUP 質押者。

此外,為增強其資產的流動性與可組合性,SyrupUSDC 已被集成到多個頭部 DeFi 協議中,例如:

•Spark: 作為 Sky 生態的子 DAO,Spark 已將3億資金注入 SyrupUSDC 池,為其穩定幣提供收益來源。

•Pendle: 用戶可在 Pendle 平台上交易 SyrupUSDC 的本金和收益部分(PT-SyrupUSDC 和YT-SyrupUSDC),並獲得 3 倍的 Drips 獎勵加成。

•Morpho / Kamino: 在這些借貸協議中,SyrupUSDC 及其衍生品可作為合格抵押物,用於借出 USDT 或 USDC 等其他資產。

3.3.2 Goldfinch: 聚焦新興市場的鏈上無抵押信貸協議

項目官網:

https://www.goldfinch.finance/

項目官方X賬號:

https://x.com/goldfinch_fi

在鏈上私募信貸(Private Credit)領域,Goldfinch 以其專註於“無抵押信貸”的獨特市場定位而備受關注。該協議的核心業務模式是向新興市場的金融科技公司及貸款機構提供融資,其借款方廣泛分佈於拉丁美洲、東南亞和非洲等地。這些貸款的底層資產主要構成為消費信貸、教育貸款及小微企業融資等,例如為印度的電動車企業 Greenway 和尼日利亞的消費貸平台 QuickCheck 提供的資金支持。截至目前,Goldfinch 已累計促成超過 1.6 億美元的貸款發放。[7]

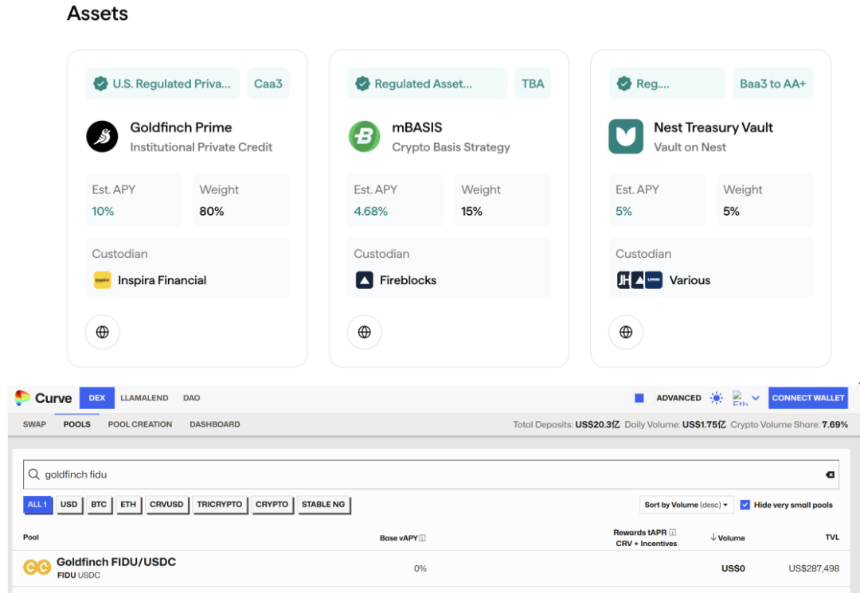

資料來源:Pharos Research, Goldfinch Finance, Curve

協議的結構設計圍繞一個主資金池(Senior Pool)與多個獨立的借款子池(Borrower Pool)展開。在典型的貸款交易中,主資金池提供約 90% 的資金,由協議的智能合約進行自動化分配。剩餘部分則由“支持者”(Backers)提供,其角色類似於傳統金融中的劣后級投資者,僅面向合格投資者開放。普通投資者作為流動性提供者(LP),可以通過向主池存入 USDC 來獲取 FIDU 代幣。FIDU 不僅代表了其在所有借款項目中的債權份額,也為投資者帶來了按月或季度支付的利息。該投資渠道向非美國地區的散戶及美國的合格投資者開放,最低投資門檻為 100 美元。儘管 FIDU 代幣理論上可在 Curve 平台的流動性池中獲取額外的 GFI 代幣激勵,但目前其二級市場流通性極為有限。

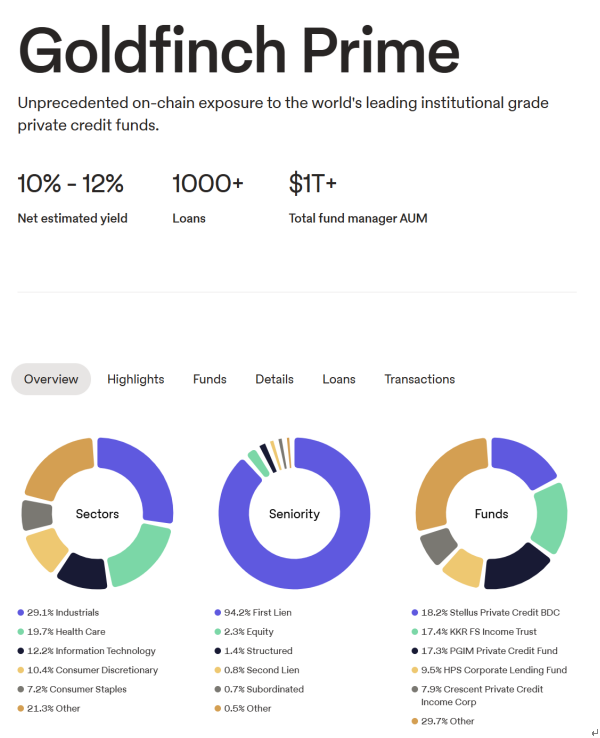

此外,為了拓展機構級業務,Goldfinch 推出了名為 Goldfinch Prime 的私募信貸資產池。該產品將 Apollo、Ares、Golub 及 KKR 等頂級私募基金的資產打包上鏈,並通過接入由 Plume 支持的 Nest Vault,允許散戶用戶存入 USDC 以獲取約 7% 的年化收益率。然而,該資金池設有 10 天的贖回鎖定期,且其當前 44 萬美元的資產管理總規模(TVL)相對較小。

資料來源:Pharos Research, Goldfinch Finance

3.3.3 Figure: 構建於合規許可鏈的機構級信貸生態

項目官網:

https://www.figure.com/

項目官方X賬號:

https://x.com/Figure

作為美國私募信貸 RWA 生態的代表性力量,Figure 已成為鏈上貸款發行規模最大的實體之一。其業務範圍廣泛,涵蓋房屋凈值貸款(HELOC)、再融資貸款及消費信貸等多個品類,累計貸款發行規模已突破 160 億美元[5]。與 Goldfinch 不同,Figure 的底層資產以有抵押貸款為主,通過現實世界中的房產或合格信用作為抵押物進行放貸。

Figure 的核心運作機制依賴於其自主開發的 Provenance 區塊鏈。該協議通過設立特殊目的實體(SPV)來持有和管理線下貸款資產,並於 Provenance 鏈上發行對應的代幣化證券。這些代幣並非面向公眾開放,而是專門供基金、資產管理公司等機構投資者進行認購。資產的兌付與收益分配則遵循嚴格的鏈下合規流程執行,確保了整個過程的合法性。

Figure 的生態系統呈現出高度封閉的特點。Provenance 是一條基於 Cosmos SDK 構建的許可型區塊鏈,無論是驗證人節點的運行、智能合約的部署還是資產的流轉,均需通過嚴格的白名單與合規審核。這一特性使得 Figure 生態內的 RWA 資產目前無法與廣闊的 DeFi 系統進行自由組合,也未能直接面向散戶投資者提供鏈上投資入口。得益於其合規框架,Figure 已同多家傳統金融巨頭建立了深度合作關係,包括富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)、阿波羅全球管理(Apollo Global Management)、Jefferies 及 Hamilton Lane 等。市場預期,這些機構未來或將利用 Provenance 區塊鏈發行其自身的代幣化私人信貸產品。

3.3.4 Centrifuge: 從市場先鋒到合規基礎設施的戰略演進

項目官網:

https://centrifuge.io/

項目官方X賬號:

https://x.com/centrifuge

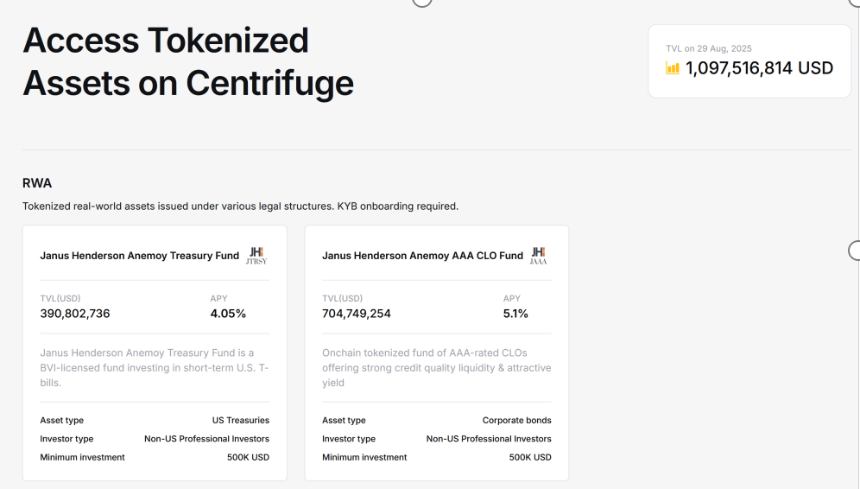

Centrifuge 作為鏈上私募信貸 RWA 領域的早期探索者,曾憑藉其 Tinlake 框架成功發行了多個基於真實世界資產的資金池,覆蓋房產抵押貸款(New Silver)、物流應收賬款(ConsolFreight)以及小額信貸(Branch)等多元化資產。這些資產池通過獨立的 SPV 進行隔離,並創新性地採用了分層結構,發行代表優先級、收益穩健的 DROP 代幣與代表劣后級、高風險高收益的 TIN 代幣。該模式在 2021 至 2023 年間取得了顯著成功,並一度成為 MakerDAO 協議中通過真實抵押債權鑄造 DAI 的標杆性項目。目前,這一架構已完成其歷史使命,Tinlake 前端已整合至新版 Centrifuge App,相關資產池也已進入償還與退出階段。

資料來源:Pharos Research, Centrifuge

當前,Centrifuge 平台向投資者開放的產品重點為兩類:一是由知名基金公司 Janus Henderson 發行的代幣化美國國債產品;二是結構化的 AAA 級抵押貸款義務基金(CLO)份額。CLO 是一種將多筆浮動利率、信用等級較低的貸款打包,並通過 SPV 進行結構化分層,以滿足不同風險偏好投資者的金融產品。這兩類投資產品均僅面向合格投資者,並在以太坊網絡上發行。

此外,近期的系列動向清晰地表明,Centrifuge 的戰略重心正全面轉向合規場景與許可型區塊鏈。2025 年 5 月,項目方宣布將作為首批啟動夥伴加入由 Securitize 和 Ethena 聯合推動的合規 RWA 專鏈 Converge。同年 6 月,Centrifuge 與標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones)達成合作,共同探索開發“指數證明”(Proof-of-Index)機制。緊接着在 7 月,Centrifuge V3 正式上線,通過集成 Wormhole 跨鏈架構,實現了在六條主流 EVM 鏈上的多鏈統一 RWA 基礎設施,顯著增強了其跨鏈流動性與資產管理能力。

3.3.5 Tradable: 基於 ZK 技術的高性能機構信貸平台

項目官網:

https://www.tradable.xyz/

項目官方X賬號:

https://x.com/tradable_xyz

Tradable 目前專註於將機構級別的私募信貸資產引入區塊鏈,並在此領域取得了顯著的規模。平台已累計處理超過 21 億美元的鏈上私募信貸資產,完成了 37 筆獨立交易,併為投資者提供了超過 11% 的平均年化收益率。[6]其業務的核心是為機構參与者提供一個高效、合規的代幣化信貸投資渠道。

為實現高性能與合規性的統一,Tradable 選擇構建於一條基於 ZkSync Era(ZK Stack)技術的許可型區塊鏈之上,同時保持了與以太坊生態的兼容性。其底層智能合約體系內嵌了嚴格的合預設規機制,包括 KYC/AML 驗證、合格投資者認證以及資產轉賬限制。這一架構決定了其服務對象主要為機構及合格投資者,普通散戶目前無法直接參与。所有意向投資者必須首先開設賬戶並通過全面的合規審查流程,方可獲得投資資格。此外,平台對單筆交易設置了較高的參与門檻,通常要求不低於 10 萬美元。

資料來源:Pharos Research, Tradable

3.3.6 PACT: Aptos 生態孵化的多元化信貸解決方案

項目官網:

https://pactfoundation.com/

項目官方X賬號:

https://x.com/pactconsortium

由 Aptos 基金會支持孵化的 PACT 協議,致力於通過代幣化私募信貸產品,為新興市場及特定區域提供多樣化的融資解決方案。為確保其鏈上資產的法律效力,PACT 採用了一種創新的合規框架:將加密存儲的個人身份信息(PII)置於鏈下,同時在鏈上通過哈希值進行驗證,這一設計符合美國《統一电子交易法》(UETA)的要求。所有參与者(包括借款人和投資者)均需通過 KYC/AML 審核,授權後方可進行貸款申請、NFT 發行及借貸合約交易等鏈上活動。

在 PACT 的生態系統中,每一筆貸款都由一個可動態更新的 NFT 所代表,該 NFT 不僅記錄了貸款條款與還款狀態,也承載了其流轉權益。通過與 BitGo 的合作,這些代表債權的 NFT 支持在二級市場進行轉售與交易。同時,為了解決大規模 RWA 數據的安全存儲問題,PACT 與 Shelby 協議(由 Aptos Labs 及 Jump Crypto 聯合推出)達成合作,利用其高性能、低延遲的去中心化存儲能力。

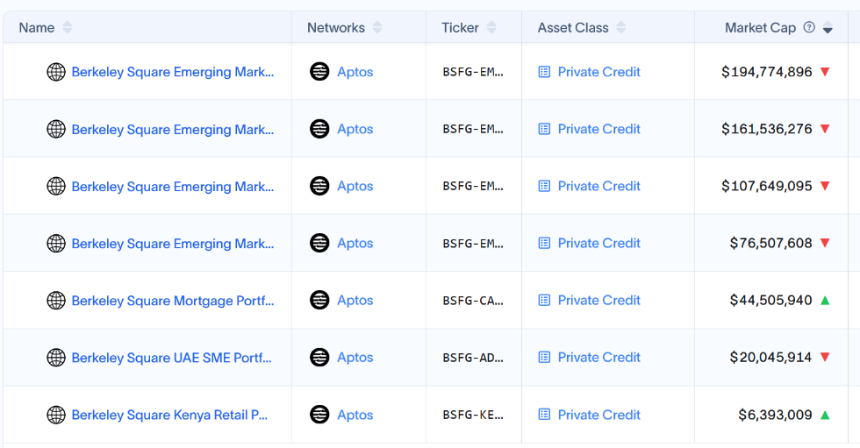

截至目前,PACT 平台已累計撮合了超過 10 億美元的貸款。其產品組合展現了高度的地域與風險多樣性,挑選部分代表性產品介紹如下:

•BSFG-EM-1:作為其旗艦產品,該資金池面向新興市場的個人消費者和小微經營者,提供短期小額貸款,規模超 1.6 億美元,貸款利率高達 64.05%。

•BSFG-EM-NPA-1/2:這兩個是針對不良或違約貸款的專項資產池,合計規模 1.84 億美元,僅對合格投資者開放,其具體收益率未公開。

•BSFG-CAD-1:該池以加拿大住宅物業為抵押,規模 4,451 萬美元,採用優先/次級分層結構。其 0.13% 的低利率可能對應於風險較低的優先級部分,但由於資產處於鎖定狀態,流動性受到限制。

•BSFG-AD-1 與 BSFG-KES-1:這兩個資金池分別服務於阿聯酋的小微企業和肯尼亞的零售信貸市場,規模分別為 2005 萬美元和 639 萬美元,利率則反映了其對應市場的高增長與高風險特性,分別為 15.48% 和 115.45%。

以上內容資料來源:Pharos Research, PACT Foundation

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

面向未來,PACT 計劃與主流 DeFi 協議進行集成,旨在將其信貸代幣引入更廣泛的去中心化金融場景,例如循環借貸、槓桿策略及流動性挖礦,預期可為投資者提供 6% 至 15% 的年化收益。

3.4 趨勢與未來展望

鏈上私人信貸賽道正從早期的探索階段,邁向以合規為基礎、機構為主導的規模化擴張期。儘管已有頂級資管機構率先布局,但市場下一階段的指數級增長,將取決於更廣泛機構參与的廣度與深度——即從少數先驅者拓展至大量中小型金融機構的全面入場。未來市場規模的真正引爆點,將是資產端與資金端徹底的“機構化”浪潮,這一深刻的結構性轉變,預計將從以下三個層面重塑賽道格局:

第一,資本的機構化必然要求監管框架的成熟,“合規優先”與“許可制”環境將成為行業標準,取代過往的“野蠻生長”模式。

第二,在此合規基礎上,賽道的終極價值將通過深度融入 DeFi 生態得以釋放,從單純提供收益的“資產孤島”,轉變為可被主流借貸協議用作抵押品的高效、可組合資產。

第三,為滿足日益複雜的機構需求,底層資產也將從標準化貸款持續創新,向房地產信託 (REITs)、結構化信貸 (CLOs) 等更多元的產品延伸,共同塑造一個更加成熟、融合與廣闊的鏈上信貸新格局。

這三大趨勢環環相扣,共同勾勒出鏈上私人信貸賽道走向成熟的清晰路徑。未來的市場將不再是單純的鏈上映射,而是深度融合了傳統金融的資產厚度與合規嚴謹性,以及去中心化金融的高效清算與可組合性。屆時,鏈上私人信貸有望擺脫早期高風險、高波動的標籤,真正蛻變為整個鏈上經濟的“穩定收益基石”,為数字資產世界提供源自實體經濟、可持續且低相關的現金流。

04 核心賽道分析:大宗商品(Commodities)

4.1 市場概覽與運作機制

在 RWA(不含穩定幣)的細分賽道中,代幣化大宗商品(Commodities)是不可忽視的重要組成部分。該品類目前以 24 億美元的資產規模位列第三,佔據了市場總量的 8.6%。尤為值得關注的是其強勁的增長勢頭,年初至今其資產規模已錄得約 136% 的增幅。

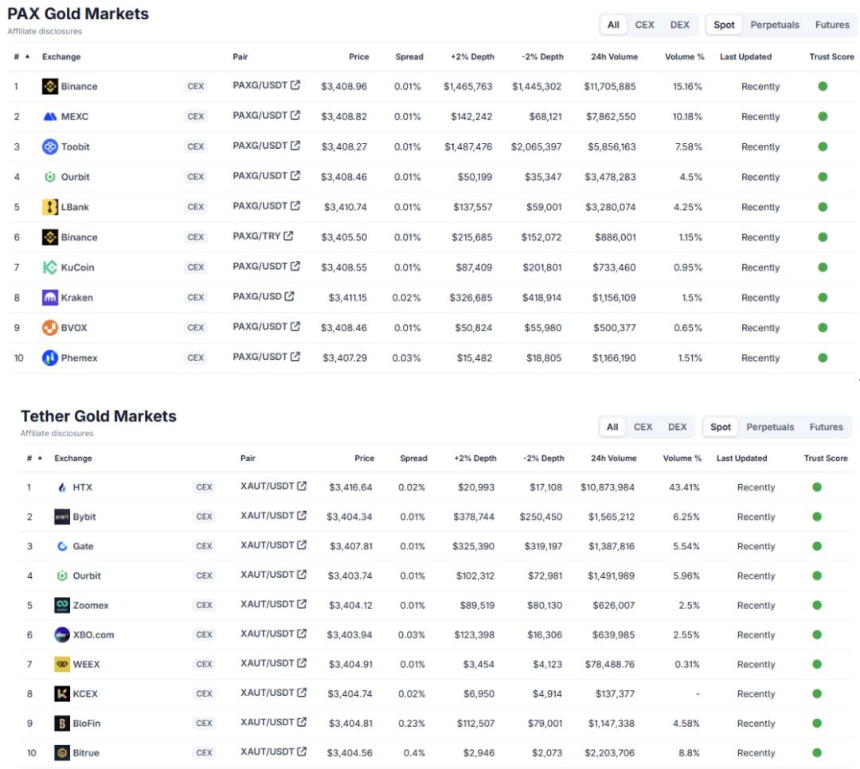

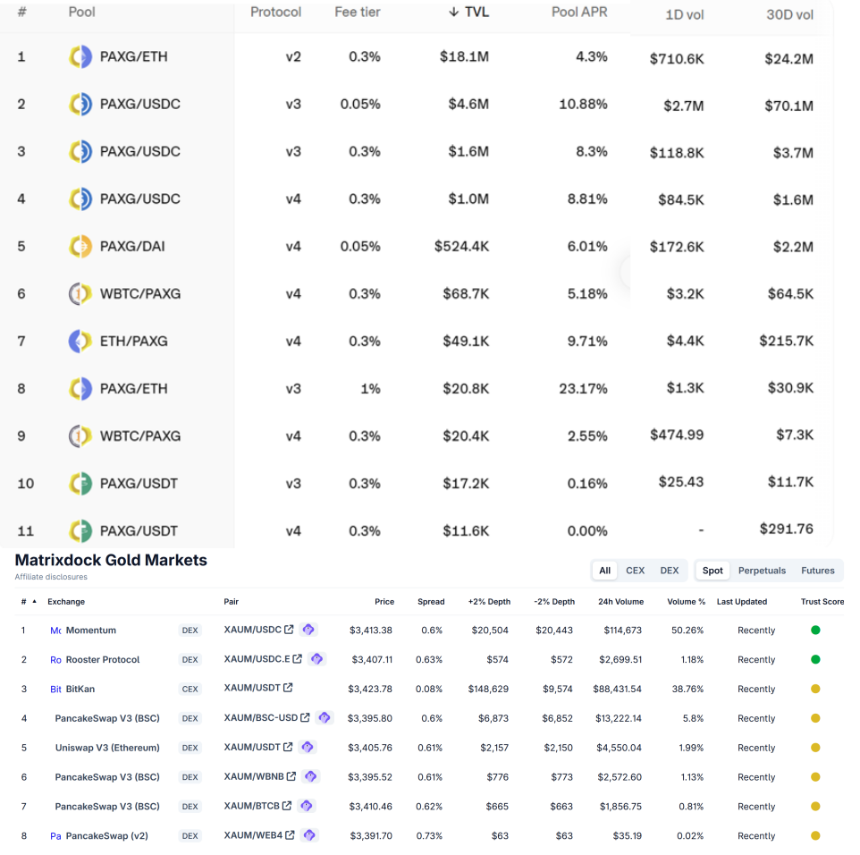

此類 RWA 的發行機制普遍遵循一套標準化的流程,包含實物託管、鏈上映射與可贖回設計三個核心環節,從而構建起一個完整的閉環。首先,發行方將黃金等實物資產存入受監管的專業託管機構,確保每一單位的鏈上代幣均有真實的物理資產作為支撐。隨後,通過智能合約在區塊鏈(主要是以太坊)上,以 1:1 的比例發行與實物資產錨定的代幣。最終,用戶在滿足合規要求的前提下,可將持有的代幣贖回為對應的實物資產。儘管這些代幣在一級市場的鑄造與銷毀環節普遍要求用戶完成 KYC 認證,但作為標準的 ERC-20 代幣,它們可以在二級市場自由流通,其鏈上持幣地址數(約 8.3萬)與月交易量(約 11.3 億美元)均顯著高於代幣化股票等其他 RWA 品類,不過其交易活動目前仍主要集中於中心化交易所。

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

資料來源:Pharos Research, CoinGecko

4.2 市場格局

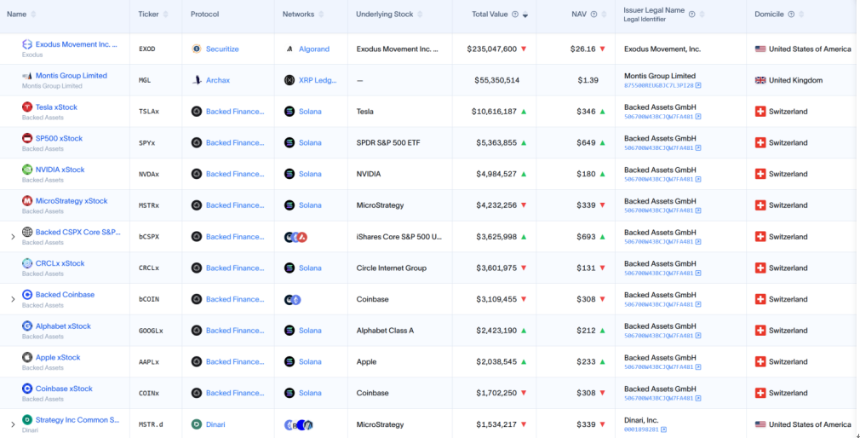

當前,代幣化大宗商品市場呈現出高度集中的雙寡頭垄斷格局。目前絕大部分的產品底層資產都為黃金,其中 Paxos 發行的 PAXG(市值 9.6 億美元)與 Tether 發行的 XAUT(市值 8.4 億美元)分別佔據了 40.7% 和 35.6% 的市場份額,合計控制了超 75% 的市場。

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

然而,儘管擁有龐大的市值與交易量,PAXG 和 XAUT 在去中心化金融(DeFi)協議中的整合程度卻極為有限。目前尚無主流借貸協議支持這兩種資產作為抵押品。Aave 協議雖曾短暫上線 PAXG 的抵押功能,但終因流動性過低而將其移除。雖然在 Uniswap、Curve 等去中心化交易所中存在相關的流動性池,但這些池子的總鎖倉價值(TVL)普遍偏小,交易深度嚴重不足。這意味着用戶除了提供流動性賺取交易手續費外,幾乎無法將這些資產用於借貸、收益聚合、結構化衍生品等更核心的 DeFi 模塊,其作為 RWA 資產的可組合性優勢遠未被發掘。

資料來源:Pharos Research, CoinGecko

4.3 趨勢與未來展望

儘管當前市場由少數頭部項目主導,但一個清晰的趨勢是發行主體的日益多元化,正從加密原生機構拓展至更廣泛的傳統上市公司與金融實體。Matrixport 旗下的 Matrixdock 已推出其代幣化黃金產品,而更具指標性意義的是,納斯達克上市公司 Blue Gold Limited (NASDAQ: BGL)已宣布計劃發行 BGC 代幣。其底層資產並非傳統的實物黃金,而是未來交割的黃金遠期合約,這標志著代幣化大宗商品在金融產品的複雜性與創新性上邁出了重要一步。

展望未來,代幣化大宗商品的邊界將從貴金屬向更廣闊的領域延伸,同時技術選型也將呈現多鏈並存的格局。例如,新加坡農產品貿易公司 Davis Commodities Ltd. 計劃構建鏈上交易平台,將白糖、大米等大宗農產品首次引入代幣化世界。此外,美國醫療設備公司 BioSig 與 Streamex 的跨界合作,計劃在 Solana 區塊鏈上發行黃金代幣,預示着未來資產發行將不再局限於以太坊。這些新晉者的入局,不僅有望為市場注入新的活力,更有可能從根本上打破現有雙寡頭垄斷的格局,開啟一個資產類型更多元、參与主體更廣泛的全新發展階段。

05 核心賽道分析:股票(Stocks)

5.1 市場概覽

代幣化股票(Stocks)作為鏈接傳統金融與数字資產世界的橋樑,在未來RWA行業內具有無窮潛力,其市場參与者主要可歸為三類:尋求美股投資渠道的新興市場散戶、意圖進行倉位管理的傳統金融從業者(或高凈值個人),以及想發掘價差機會的量化交易機構。

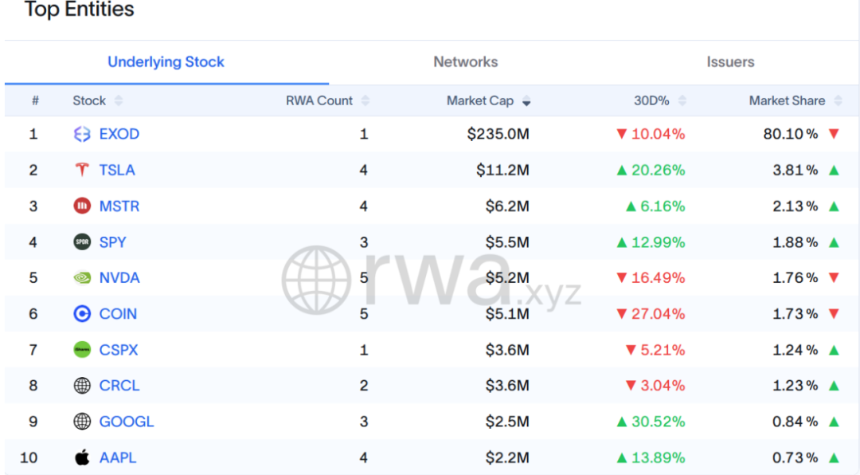

相較於市值已達 4.4 萬億美元的英偉達(NVIDIA,NASDAQ: NVDA)單隻股票,當前所有代幣化股票的總市值僅為 3.59 億美元,這凸顯出該賽道仍處於極早期階段,具有極強的想象空間和巨大潛力,但另一方面也展現着行業面臨的困境:參与者有限,流動性嚴重不足。

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

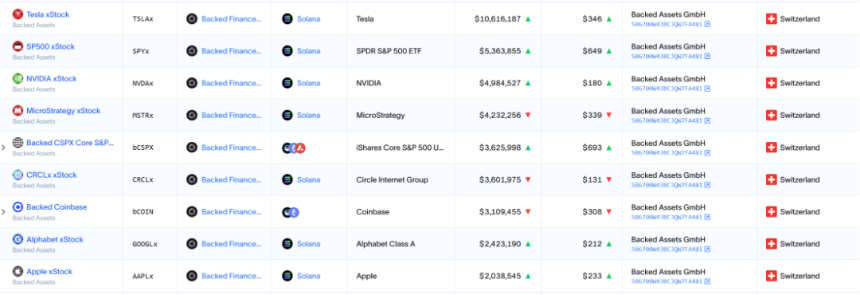

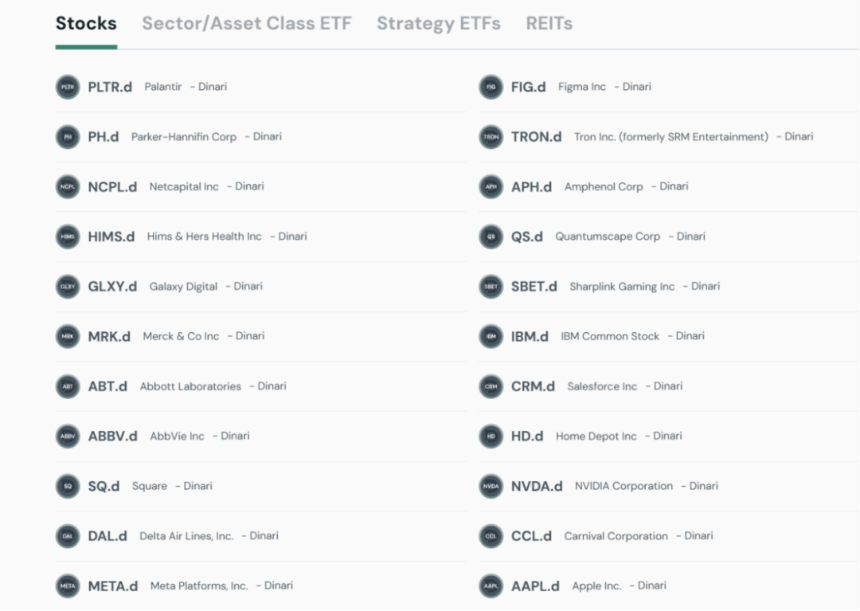

對現有市場規模進行解構,可以發現其構成較為特殊。市值排名第一的 EXOD(超 2.35 億美元)屬於2021年時合規框架下的原生股權上鏈,與主流的股票映射模式不同;而排名第二的 MGL 則是英國監管沙盒內的實驗性產品,無法自由流轉。剔除這兩類特殊項目后,當前活躍的代幣化美股市場格局呈現出高度集中的特點,其中由 Backed Finance 發行的 xStocks 系列產品佔據了絕對主導地位,此外 Dinari、Swarm 發行的代幣化產品也獲得了一定的市場關注。

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

從底層資產的類型來看,當前市場上的代幣化標的展現出清晰的策略性偏好,主要集中於兩類:一類是“科技七巨頭”等全球知名的高科技企業股票,另一類則是 Coinbase(NASDAQ: COIN)、MicroStrategy(NASDAQ: MSTR) 等與加密市場高度關聯的上市公司股票。其中,特斯拉(NASDAQ: TSLA)的代幣化產品是唯一市值超過千萬美元級別的標的,其餘產品的市場體量則多處於百萬美元量級,整體市場深度依然較淺。

5.2 市場運作模式分析

從實現路徑來看,當前市場主流的代幣化股票發行模式可大體歸結於三種類型,不同模式存在顯著的支持資產和投資者權利的差異。

•第三方託管與交易所接入模式:此模式以 xStocks 為代表,其發行方 Backed Finance 通過設立特殊目的實體(SPV)持有真實股票,並由獨立的鏈下託管機構提供資產擔保。最終,產品通過 Kraken、Bybit 等中心化交易所面向用戶提供交易服務。根據平台披露,xStocks 旨在反映基礎股票的價格與行為,不賦予股東權利(投票、剩餘資產請求權等),分紅按規則自動再投資計入同種代幣餘額。該模式藉助預言機進行價格錨定,但其透明度與資產的真實性高度依賴於託管方的信譽。

•持牌經紀商自營模式:此路徑由具備證券業務資質的主體自營發行與結算閉環。例如,Robinhood 利用其經紀商牌照,直接在區塊鏈上(目前為 Arbitrum,未來規劃自有 L2)提供從發行、交易到結算的完整閉環服務。同樣,Ondo Finance 與 Dinari 等項目也通過收購或註冊獲得了美國 SEC 認可的經紀商(Broker-Dealer)牌照,從而具備了合規發行和結算代幣化證券的資格。該路徑合規強度最高,但也伴隨顯著的技術與法律複雜度。

•差價合約(CFD)模式:此模式的典型代表為已停止運營的 Mirror Protocol。用戶獲得的是與股價掛鈎的合成衍生品,並非1:1 實物股票的鏈上映射,因而不享有股東權利。該路徑依賴喂價與做市,易受定價偏離與監管不確定性影響,因此平檯面臨巨大的監管壓力與資產脫錨風險。

值得注意的是,上述發行模式(尤其是第一種和第二種)在實踐中並非涇渭分明,而是呈現出顯著的重疊與動態演化的趨勢。一方面,持牌發行方為增強資產透明度與市場流動性,通常仍會結合第三方託管及外部交易所接入的策略。另一方面,非持牌項目方也在积極通過申請或併購尋求獲得經紀商資質,向自營模式的模式靠攏。嚴格而言,當前市場上真正實現端到端垂直整合自營的發行方僅有 Robinhood。即便是已取得關鍵經紀商牌照的 Dinari,其在獨立自營體系的建設上尚處早期,現階段仍需依賴第三方託管來支撐其核心業務。

5.3 關鍵合規牌照分析

在美國,將股票等證券進行代幣化並提供交易服務,屬於受到高度監管的金融活動,必須在美國證券交易委員會 (SEC) 和金融業監管局 (FINRA) 的框架下進行。任何項目若想構建一個端到端、完全合規的代幣化股票生態系統,通常需要獲得以下三類關鍵牌照。

這三類牌照共同構成了一個完整的業務閉環,其獲取難度大致可排序為:轉讓代理 (TA) < 經紀自營商 (BD) < 另類交易系統 (ATS)。

•轉讓代理(Transfer Agent, TA)的核心職能,是作為證券發行方的官方“股東名冊管家”,負責精確追蹤和記錄證券的所有權歸屬。在代幣化業務中,TA 的角色變得尤為關鍵,它是確保鏈上数字憑證與鏈下法律權益精準映射的基石。TA 負責維護代幣持有人的權威法律名冊,這意味着無論鏈上錢包地址如何流轉,資產的最終合法受益人都能得到確認。這一職能對於解決所有權糾紛、保障股息等權益準確派發至關重要,是整個資產代幣化合規體系的信任根基。

經紀自營商(Broker-Dealer, BD)牌照是從事一切證券業務的通行證,它授權實體為他人或為自身賬戶執行證券買賣。在代幣化股票的場景中,該牌照是平台能夠合規處理用戶一級市場操作的法律前提。具體而言,無論是用戶使用法幣或穩定幣購買代幣(即“鑄造”),還是賣出代幣換回資金(即“贖回”),都必須由持有 BD 牌照的實體來執行底層股票的交易與結算。因此,BD 牌照構成了連接投資者與代幣化資產一級發行的核心合規樞紐。

•另類交易系統(Alternative Trading System, ATS)牌照則授權實體運營一個受監管的二級市場交易平台,為非在國家級交易所掛牌的證券提供合法的撮合交易服務。對於代幣化股票而言,ATS 牌照是解鎖其真正流動性的關鍵鑰匙。如果一個平台僅持有前兩類牌照,它只能處理資產的發行與贖回,但無法讓用戶之間進行點對點的合法交易。只有獲得了 ATS 牌照,平台才能構建一個合規的二級市場,從而實現有效的價格發現、提升資產周轉效率,並最終解決代幣化資產長期面臨的流動性困境。

基於上述核心牌照框架,當前市場在合規路徑選擇上還呈現出兩個值得關注的要點:

第一,需要明確區分證券業務與貨幣服務的牌照邊界。前述的 TA/BD/ATS 構成了在美國從事代幣化股票業務不可或缺的“正統”合規路徑。部分項目方在宣傳中提及的 MSB(貨幣服務業)牌照,其管轄範圍為資金轉移等業務,並非證券牌照,無法以任何形式替代其法律職能。

第二,正是由於美國市場極高的合規門檻,行業先行者們展現出清晰的趨同策略:即繞開美國,選擇在監管更明確的歐洲司法轄區建立運營根基。例如,Robinhood 依託立陶宛牌照,在歐盟 MiFID II 框架下發行衍生品;而 Backed Finance (xStocks) 則立足瑞士,依據其 DLT 法案運營。儘管法律路徑各異,但它們的戰略目標一致——在合規前提下,將廣闊的非美國市場作為其業務的核心目標。

5.4 主要玩家

5.4.1 xStocks (Backed Finance): 合規的鏈上股價追蹤憑證

項目官網:

https://xstocks.com/

項目官方推特賬戶:

https://x.com/xstocksfi

由瑞士合規資產代幣化平台 Backed Finance 發行的 xStocks,是代幣化股票賽道中開放型模式的代表性產品(Backed Finance 還另發行 btoken,跟蹤某隻公開交易的證券,如 ETF、股票、國債的價格)。

自今年 6 月 30 日起, xStocks 系列產品已陸續上線 Bybit、Kraken 及 Gate.io 等主流交易所(部分支持槓桿操作與做空機制)。其核心運作模式,是將 1:1 對應的真實股票交由 InCore Bank 等受監管的第三方機構託管,並在最初登陸 Solana 公鏈后,進一步將發行網絡擴展至 BNB Chain 與 TRON,展現出清晰的多鏈發展策略。目前,Backed Finance 平台已提供超過 60 種美股代幣,其熱門產品在活躍的代幣化美股市場中佔據了絕對的主導地位。

資料來源:Pharos Research, RWA.xyz

xStocks 的生態系統構建展現出清晰的戰略層次。其市場准入首先由核心的發行方 Backed Finance 與頂級的分銷渠道方 Bybit、Kraken 聯合推動,後者為項目提供了關鍵的初始流動性與用戶觸達。在此基礎上,xStocks 积極融入其原生公鏈 Solana 的 DeFi 生態,通過與頭部 DEX 聚合器 Jupiter、自動化做市商 Raydium 及借貸協議 Kamino Finance 等集成,旨在打通鏈上交易與抵押借貸等核心場景。最終,項目通過與支付網關 Alchemy Pay 合作拓寬用戶入口,並聯合非洲加密貨幣交易所 VALR 等 上線產品,彰顯了其向新興市場拓展的全球化視野。

資料來源:Pharos Research, Backed Finance

(1)市場流動性表現

從市場流動性數據來看,xStocks 的市場表現喜憂參半。根據 Dune 數據显示,目前 xStocks 在鏈上總交易額為 6 億美元,交易所交易量為 34.6 億美元(其中 CEX 交易量佔比超過 95% )。其鏈上交易主要集中於 Raydium,但核心交易對的資金池深度與交易量,相較於 SOL/USDC 等主流交易對而言嚴重不足,显示出鏈上做市的資本效率低下。然而,其在中心化交易所的現貨交易量遠超鏈上,據估算,其總體現貨交易量或可媲美部分中型山寨幣。儘管如此,無論是鏈上還是鏈下,流動性深度不足仍是其當前面臨的核心挑戰,導致用戶成交效率低,整體交易體驗與傳統金融平台相比仍存在明顯差距。

資料來源:Pharos Research, Dune

(2)發行與託管機制

xStocks 的發行流程構建了一個鏈接傳統金融市場與區塊鏈的完整閉環。根據公開信息解析,其運作流程如下:首先,由註冊在瑞士的母公司,指令其位於澤西島的實體(Backed Assets),通過盈透證券(Interactive Brokers)等主流券商的 Prime 服務通道,在美股二級市場購入相應股票。隨後,這些股票被轉移並存管在德意志交易所旗下的存管機構 Clearstream 的隔離賬戶中。當股票安全存入后,該行為會觸發部署在 Solana 鏈上的智能合約,以 1:1 的比例鑄造(Mint)出相應的 xStocks 代幣(如 TSLAx)。最終,這些代幣可被 Kraken、Bybit 等交易所直接上架交易。反之,持有足額代幣的投資者,也可向 Backed Finance 申請,將代幣贖回為真實的股票。

(3)代幣本質:追蹤股價的公司債券

根據行業內部的主流觀點,xStocks 在法律結構上並非股權代幣,其本質是一種追蹤底層資產價格的公司債券(Corporate Debt)。這一巧妙設計帶來了幾個關鍵特性:首先,發行主體(通常為 SPV)無需託管資質,分銷則由具備相應牌照的實體(如 Kraken 的百慕大子公司)負責。其次,由於其債券屬性,股息派發可簡化為直接向持有人空投更多代幣,且不涉及投票權等複雜的公司行為(Corporate Actions)。最重要的是,作為不記名債券,其所有權的鏈上轉移無需登記,從而規避了傳統股權交易中的印花稅,實現了無摩擦的鏈上流轉。然而,該模式也存在局限,其較高的交易價差(Spread)與手續費,決定了其當前核心價值仍停留在為用戶提供美股價格敞口,距離真正的機構級應用尚有距離。

(4)主要風險與爭議:創始團隊背景

xStocks 面臨的一個顯著風險點在於其創始團隊的過往背景。據加密社區信息披露,Backed Finance 的核心創始人團隊,此前曾是項目 DAOStack 的聯創。DAOStack 在 2018 年通過 ICO 募集約 3000 萬美元后,項目基本於 2020 年停止運營,其代幣 GEN 幾近歸零。這一歷史情況為 Backed Finance 的長期信譽帶來了一定的不確定性,構成了潛在投資者與合作夥伴在進行盡職調查時,需要審慎評估的聲譽風險。

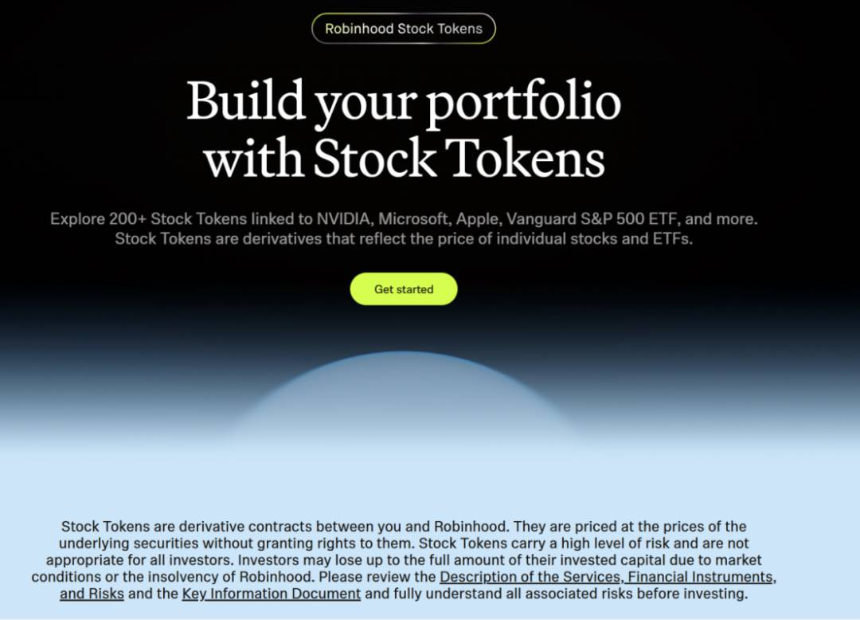

5.4.2 Robinhood: 將零傭金美股交易無縫帶入鏈上

知名互聯網券商 Robinhood 在代幣化股票賽道上,選擇了一個與開放式路徑截然不同的模式,致力於構建一個垂直一體化的封閉生態系統。其憑藉在立陶宛獲得的合規牌照作為進入歐盟市場的基石,已為用戶提供了超過 200 種代幣化的美股及 ETF 產品,並計劃在 2025 年底前擴展至上千種。在技術層面,其代幣初期運行於 Arbitrum 網絡,並規劃最終遷移至自研的 Arbitrum-based Layer 2 以提升效率。對於用戶而言,該模式提供了 24/5 交易、零傭金以及股息直接入賬等極具吸引力的便捷體驗。

然而,從資產本質來看,這些“股票代幣”並非傳統意義上的股權。其首席執行官 Vlad Tenev 已明確澄清,它們是基於區塊鏈的衍生品合約,旨在追蹤標的資產價格,但投資者不享有投票權等股東權益(但是有股東分紅)——儘管 Robinhood 聲稱對此類衍生品持有 1:1 的資產儲備作為支持。在此基礎上,Robinhood 的戰略遠不止於成熟股票,其更具開創性的舉措是布局另類資產,率先推出了針對 OpenAI 和 SpaceX 等非上市公司的代幣化衍生品( OpenAI 官方已澄清未參与合作),為用戶提供了接觸高門檻 Pre-IPO 資產的獨特渠道。

資料來源:Pharos Research, Robinhood

Robinhood 模式與 xStocks 等開放式路徑最根本的區別,在於其對合規的極致追求以及由此帶來的戰略取捨。Robinhood 的股票代幣合約內嵌了嚴格的合規限制,每一次鏈上轉賬都必須經過一個經批準的錢包註冊表(即 KYC/AML 白名單)的檢查。任何向非白名單地址的轉賬都將被智能合約自動阻止。

這一設計的直接後果是,其代幣資產完全犧牲了與無需許可的 DeFi 協議進行交互的可組合性。但這也構成了其核心護城河:通過構建一個完全可控、高度合規的閉環生態,Robinhood 能夠最大限度地降低監管風險,吸引對合規要求極高的主流用戶群體及中心化金融(CeFi)合作夥伴。這是一種明確的戰略抉擇——即放棄開放金融的靈活性,以換取更大規模的合規市場准入。

5.4.3 Dinari: 持有美國關鍵牌照的證券型代幣平台

項目官方:

https://dinari.com/dshares

項目官方x賬號:

https://x.com/DinariGlobal

在代幣化股票賽道中,Dinari 憑藉其在美國獲得的“經紀自營商”(Broker-Dealer)牌照,將自身定位為一家以合規為核心的底層基礎設施服務商,或將為美國境內代幣化股票的發行與交易開闢路徑。其核心產品 dShares™ 已覆蓋超過 100 種美股及 ETF,並已部署在 Arbitrum 和 Ethereum 主網,具備較強流通能力。

資料來源:Pharos Research, Dinari

(1)監管合規與牌照優勢

Dinari 最核心的競爭優勢源於其強大的監管合規優勢。其子公司於2025 年 6 月成功獲得了美國金融業監管局(FINRA)的“經紀自營商”(Broker-Dealer)牌照,使其成為首家專門從事此業務並獲得該關鍵資質的項目方平台。此外,其母公司 Dinari, Inc. 也是在美國 SEC 註冊的“轉讓代理商”(Transfer Agent)。

(2)產品解析:1:1 資產支持與權益結構

Dinari 的核心產品線由代幣化證券 dShares™ 與收益型穩定幣 USD+ 構成。dShares™ 在主流觀點內被定義成“證券型代幣”,其運作模式嚴謹且透明:由一個獨立的特殊目的實體(SPV)在美國市場真實購買對應的股票或 ETF 資產,隨後在區塊鏈上以 1:1 的比例發行代幣,所有底層資產均由第三方機構託管並接受審計。在股東權益方面,dShares™ 持有者有權獲得相應股票的股息,但目前暫不具備投票權等完整的股東身份。

針對 dShares™ 的產品性質問題一直存在爭議。在歐盟合規文件(PRIIP KID)里,dShares 被描述為“與標的 1:1 掛鈎的場外衍生合約”;Dinari 對外一貫稱其為 Tokenized Securities。但考慮到其給與分紅和儘力滿足股東權益的事實,市場普遍將其定義為證券類產品,只是合規表述(衍生合約/代幣化證券)因轄區不同而略有差異。

在市場拓展方面,Dinari 於 2025 年 8 月宣布與 Gemini 交易所達成合作,這標志著其業務從一級市場申贖,正式邁向了合規的中心化二級市場,開始向歐洲投資者提供服務,並創新性地引入了夜間交易時段。然而,市場初期的流動性與規模仍是其面臨的主要挑戰。根據 RWA.xyz 數據,即便其熱度最高的代幣化 MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)股票 MSTR.d,當前市值也僅約 150 萬美元,显示出市場仍處於早期培育階段。

5.4.4 Ondo Finance: RWA 巨頭入局代幣化股票市場

項目官網:

https://ondo.finance/

項目官方X賬號:

https://x.com/OndoFinance

資料來源:Pharos Research, Ondo Finance

作為代幣化美國國債領域的公認領導者,Ondo Finance 於 2025 年7月 通過收購美國股票經紀商 Oasis Pro 獲得股票全套牌照,標志著向代幣化股票市場進軍的決心。其計劃於 9 月 3 日在ETH網絡上線鏈上美股交易平台 “Ondo Global Markets”,首批將提供 100 支股票的代幣化產品,後續以擴展至上千支為中長期目標。憑藉其在 RWA 領域已驗證的執行能力與強大的品牌聲譽,Ondo 的入局將對現有市場格局構成有力挑戰。

Ondo 的戰略布局展現出清晰的“DeFi 原生”導向與強大的生態構建能力。在產品層面,其平台計劃為非美國用戶提供 24/7 的股票交易,並明確其代幣化股票將可被用作 DeFi 協議中的抵押品,這與 Robinhood 等封閉式模型的路徑截然不同。在生態層面,Ondo 已牽頭成立了“全球市場聯盟”(Global Markets Alliance),初始成員包括 Solana 基金會、機構級託管商 BitGo、以及頭部 DEX 聚合器 Jupiter 等關鍵參与者,旨在共同制定 RWA 的行業標準,構建一個強大的、跨領域的合作網絡。

Ondo 的核心優勢在於其已建立的合規護城河與市場信譽。通過於 2025 年 7 月完成對 Oasis Pro 的收購,Ondo 獲得了包括轉讓代理(TA)、經紀自營商(Broker-Dealer)和另類交易系統(ATS)在內的全套牌照,為其在美國境內的合規運營奠定了堅實基礎。強大的品牌聲譽、頂級的生態聯盟以及堅實的合規牌照,這三點共同構成了 Ondo Finance 的核心競爭力,使其成為代幣化股票賽道中最具潛力的一大巨頭。

5.5 代幣化股票的套利邏輯與機會分析

代幣化股票賽道與傳統傳統股票市場之間的密切聯繫和顯著效率差異,催生出巨大的套利機會。具體來說,這種機會的產生源於兩方面的效率差異:

首先是巨大的流動性鴻溝:根據 RWA.xyz 數據,截至 2025 年 8 月 28 日,所有股票代幣的總市值約為 3.59 億美元,這一規模甚至遠不及英偉達(NVIDIA,NASDAQ: NVDA)單隻股票 4.4 萬億美元市值的零頭。這種流動性的嚴重不足,使得代幣價格在面對稍大額的交易時更容易產生波動。其次是交易時間的錯配:加密市場提供 7×24 小時的不間斷交易,而傳統股票市場則有固定的開盤和收盤時間。

上述兩點核心因素共同導致了代幣價格與標的股票價格在不同平台、不同時段會產生暫時性的偏離,從而為專業機構從業者和個人投資者分別提供兩套不通的思路。

5.5.1 面向機構的核心套利策略

大規模且有效的套利策略,往往對技術、資金和信息獲取速度有極高要求,從而更適合機構或專業量化團隊執行,具體來說有以下三類常見的套利思路。

•跨市場對沖套利:此策略利用代幣與現貨股票之間的價差。在兩個市場同時開盤時,若代幣價格顯著高於現貨,套利者可買入現貨股票,同時在代幣市場做空相應代幣。當二者價差收斂時,通過反向操作平倉即可鎖定利潤。該策略對交易滑點和手續費高度敏感,需要具備低延遲、高頻次的自動化交易執行能力。

•跨平台價差套利:這是加密市場中經典的套利模式,即在價格較低的交易平台買入代幣,並迅速轉移至價格較高的平台賣出。該策略的成功與否受限於鏈上轉賬速度、交易所充提限制以及交易對深度等多種因素,通常需要套利者在多個平台預存流動性,並通過量化程序協同操作。

•時間差信息套利:這是代幣化股票市場上最具特色的一種策略,核心是利用兩個市場的交易時間差。傳統股市的非交易時段(如周末、盤前盤后),往往是重大新聞(如公司財報、宏觀政策)的發布期。由於股票代幣 24 小時可交易,其價格會先於現貨市場對這些信息做出反應。套利者可通過部署高性能的新聞監控系統,在非交易時段捕捉重大消息,預判其對股價的影響,並提前在代幣市場建立頭寸(利好則做多,利空則做空),待傳統市場開盤、價格兌現預期后再行平倉。這種套利窗口極為短暫,往往以分鐘甚至秒計,對信息獲取速度和自動化交易響應能力提出了極致要求。

值得注意的是,發行平台自身通常會部署相應的防套利機制以維持資產穩定性。其中最常見的策略是,將代幣在一級市場的鑄造與贖回,嚴格錨定其平台託管賬戶中實物股票的實際成交價格與時間。這一機制有效地阻止了直接針對發行平台的對手方套利,防止了因系統性價差導致的資產流失。因此,上述套利策略,尤其是對時效性要求最高的“信息套利”,其最可行的應用場景並非在一級市場通過鑄造/贖回操作與平台博弈,而是在平台自有的 DEX、或其他支持該代幣自由流轉的二級市場中進行。

5.5.2 散戶投資者的核心價值主張

儘管複雜的套利策略並非普通投資者的主場,但代幣化股票的出現,從根本上改善了散戶參与全球優質資產投資的體驗,其核心價值主張體現在以下三個方面:

•降低投資門檻 (碎片化投資):傳統美股市場通常以 1 股為最小交易單位,對於谷歌、特斯拉等高價股,普通投資者的參与門檻較高。代幣化技術支持將股票“碎片化”,允許用戶購買 0.1 股甚至 0.001 股,實現了真正的“按份持有”,極大地提升了投資的普惠性。

•提升市場可及性 (全天候交易):擺脫傳統股市的開盤時間限制,7×24 小時的交易機制賦予了散戶前所未有的靈活性。投資者可以隨時進出市場,對全球任何時區的突發事件做出即時反應,進行跨時區、多資產的靈活配置,有效規避了區域性風險。

•提升結算效率與資本效率 (T+0 結算):傳統證券交易遵循 T+2 的結算周期,資金和證券需要兩個工作日才能完成交割,這佔用了大量資本並帶來了結算風險。而代幣化股票基於區塊鏈實現了近乎實時 (T+0) 的原子化結算,交易即最終交割。這種模式不僅極大地提升了資本的利用效率,也從根本上降低了清算環節的對手方風險,展現出對傳統金融底層架構的結構性優勢。

然而,關於代幣化股票能否從根本上改善傳統股權資產的地域流動性,市場仍存在審慎的觀點。儘管在理論上股票代幣化打破了地域限制,使得美股等優質資產得以在全球範圍內流轉,但現階段其對股票市場本身的流動性貢獻依然有限。這主要源於兩個核心現實:

其一,當前能夠熟練參与鏈上投資的用戶,其知識門檻與操作能力往往也足以使其通過其他渠道直接投資美股,兩個投資者群體高度重疊。其二,更為關鍵的是兩個市場存在巨大的規模差異——全球股市數百萬億美元的市值,遠非當前加密市場所能比擬,這意味着流動性的傳導目前是單向的,即傳統資產為加密世界帶來價值,而非相反——當然,這一不對稱的格局,未來或將隨着数字資產市場的演進而發生改變。

綜合以上內容,代幣化股票通過實現“零碎化持有”、“全天候交易”與“低成本流轉”,系統性地解決了散戶投資者在傳統市場中面臨的資金門檻、時間限制與交易摩擦三大痛點,本質上是對個人投資權利的一次深刻賦能。

5.6 股票代幣化的趨勢展望

展望未來,代幣化股票賽道正沿着兩條互相重疊但可能長期並存的路徑演進,其共同基石則是日益嚴格的合規框架。

第一條路徑是以 Robinhood 為代表的“合規圍牆花園”模式。該模式的願景是:依託發行方自身的經紀商牌照,在自建或可控的區塊鏈環境(如 L2)中,提供從發行、交易到結算的垂直一體化服務。其核心優勢在於最大限度地保證了業務流程的合規性,通過將 KYC/AML 嵌入智能合約底層,構建了一個封閉但安全的環境,更容易被主流用戶和監管機構所接受。然而,其代價是犧牲了與廣闊 DeFi 世界的可組合性,代幣資產無法在無需許可的協議中自由流轉。

第二條路徑則是以 xStocks (Backed Finance) 為代表的“開放金融橋樑”模式。該模式選擇在 Solana 等高性能公鏈上發行標準化代幣,旨在利用區塊鏈的原生優勢,與去中心化交易所(DEX)和借貸協議等 DeFi 模塊深度集成,最大限度地釋放資產的流動性與資本效率。雖然此路徑更符合加密世界的開放精神,但也使其在現階段面臨更大的監管不確定性,往往需要通過地域限制(如排除美國用戶)等方式規避潛在的法律風險。

最終,無論路徑如何,解決流動性深度不足仍是整個賽道未來發展的核心挑戰。只有當市場規模足以支撐機構級的深度與交易滑點時,其作為高效交易媒介的價值才能被完全兌現。同時,產品創新也將持續深化,從當前主流的藍籌股,逐步拓展至 Pre-IPO 公司衍生品、結構化產品乃至更多元的另類資產,為全球投資者提供一個前所未有的、全天候的價值流轉網絡。

06 結語

經過對 RWA 各核心賽道的深入剖析,一幅宏大敘事與結構性挑戰並存的行業藍圖已然清晰。當前,以私人信貸與美國國債為代表的債權類資產,憑藉其清晰的現金流與收益結構,成為驅動市場增長的絕對主力。然而,無論是哪個資產類別,都共同面臨着三大根本性瓶頸:鏈上数字憑證與鏈下法律權益之間“映射鴻溝”的彌合難題,二級市場普遍存在的“流動性困境”,以及貫穿始終的“合規框架”的不確定性。

這些挑戰共同推動着 RWA 賽道從技術驅動的“上半場”,步入由機構需求與監管合規定義的“下半場”。由此,市場呈現出清晰的“雙軌演進”格局:一端是以合規為先、犧牲可組合性的“圍牆花園”模式,旨在吸引並服務於傳統金融參与者;另一端則是擁抱開放金融、尋求與 DeFi 深度融合的“橋樑”模式,但需在監管的邊緣地帶謹慎探索。

最終,我們必須認識到,RWA 的真正價值並非短期投機工具,而是一場關乎下一代金融基礎設施的長期建設。其成功與否,並非取決於代幣價格的一時波動,而在於鏈上資產規模的穩健增長、二級市場流動性的有效深化,以及法律與技術框架的堅實完善。這條道路無疑充滿挑戰,但其終點——一個更透明、高效、普惠的全球金融體系——決定了這依然是整個行業最值得投入的星辰大海。