所有語言

分享

監管收緊下的Token2049

作者:Teo Kai Xiang 編譯:深潮TechFlow

2024年,新加坡舉辦了全球最大加密大會——Token2049,吸引了眾多參与者。

關鍵要點

2022年,加密行業經歷了多次崩塌,包括 FTX 和 Three Arrows Capital,但圍繞加密貨幣的亞文化正在復蘇。

加密貨幣亞文化融合了理想主義與機會主義,吸引了年輕、精通技術的群體,但其中也充斥着欺詐和騙局。

隨着監管的加強和機構的興趣增加,加密貨幣正逐漸獲得合法性,吸引了傳統金融和科技領域的人才。然而,一些業內人士擔憂,這可能導致加密行業失去其最初的精神內核。

新加坡——如果你問任何在加密領域工作或投資的人關於2022年的行業前景,他們可能都會抿起嘴唇,沉默片刻。

這一年,加密行業經歷了一系列震撼頭條的崩塌事件。當時全球最大的加密貨幣交易所之一FTX申請破產,新加坡的加密對沖基金三箭資本倒閉,欠債權人超過30億美元(約合38.5億新幣)。加密貨幣 TerraUSD 和 Luna 的價值暴跌,累計蒸發了450億美元的市值。

加密貨幣價格大幅下跌,裁員潮席捲整個行業,許多觀察者預言加密寒冬要來了。

三年過去,行業氛圍已然改變。

受到美國總統特朗普友好的加密政策以及高盛、貝萊德和新加坡星展銀行等大型金融機構逐步採用加密貨幣的推動,比特幣價值飆升至歷史新高,突破10萬美元大關,並在今年1月達到14萬美元的頂峰。

全球最大的加密會議 Token2049 預計將在 10 月迎來 25,000 名參与者齊聚新加坡。

2022年,Token2049首次在新加坡舉辦時,僅吸引了約7,000名與會者,活動場地僅占濱海灣金沙會展中心的一層。

到了2025年,這一會議規模將擴展至五層,彰顯加密行業的迅猛發展與影響力的提升。

加密圈的兄弟姐妹們強勢回歸,勢如破竹。在接受 ST 採訪的15人中,整體情緒樂觀,甚至充滿慶祝氣氛。

“特朗普當選后,加密行業一路高歌猛進,”29 歲的 Kaushik Swaminathan 說道,他是 Web3 安全公司 Zellic 的戰略負責人。Web3 是業內用於描述由區塊鏈技術驅動的新一代互聯網的術語。

“當價格上漲時,人們會感到富有。當人們感到富有時,他們就會做出一些奢侈的事情,”耶魯-新加坡國立大學文理學院畢業生表示。“儘管更廣泛的科技市場可能在經歷收縮或招聘放緩,但加密行業似乎恰恰相反。”

他提到最近在戛納舉辦的 EthCC 加密會議,吸引了6,400名與會者。這座位於法國南部的城市,以吸引富豪和名人聞名,在六月期間被“加密圈的人”所“佔領”,活動場地包括遊艇、城堡以及米其林星級餐廳。

“如果你在夏季的法國蔚藍海岸參加一個‘工作會議’,那說明情況可能還不錯,”他感慨道。“加密圈的自信從未真正消失,而當比特幣交易價格超過10萬美元時,人們更願意參与這種奢華的活動。”

2024年,Token2049在新加坡舉辦的大會吸引了超過20,000名參与者。 圖源:TOKEN2049

加密兄弟文化(crypto bro culture)——源於網絡表情包對央行的嘲諷以及對去中心化金融的反文化理想主義——正逐漸滲透進主流社會。

儘管一直深陷醜聞,但現在它正在贏得那些曾經渴望進入傳統金融或大型科技行業的應屆畢業生的支持。

反體制浪潮

加密行業混合了理想主義與機會主義,孕育出一種獨特的“反體制”文化,與傳統科技和金融行業截然不同。

41 歲的新加坡加密貨幣愛好者 Imran Mohamad 回憶說,2010 年,一位熱情的企業家曾送給他一個存有比特幣的U盤。彼時,比特幣還是一種鮮為人知的技術,僅在一些邊緣網絡論壇中討論,價值僅為幾美分。

“我不知道那個U盤去了哪裡,”現任區塊鏈公司 Move Industries 亞太區市場負責人 Imran 說道。“如果我當時有遠見,也許今天就不需要接受你的採訪了。”

Imran Mohamad 的加密職業生涯見證了這一行業的多次繁榮與衰退周期。 圖源:Imran Mohamad 提供

隨後,Imran Mohamad 與加密行業的斷斷續續關係,恰如其分地反映了這一領域的多次繁榮與衰退周期。在2017年的首次代幣發行(ICO)熱潮中,他經營了一家服務於加密客戶的營銷公司。

“對於這些公司中的大多數來說,什麼都沒有真正落地,”這位新加坡國立大學(NUS)商學院畢業生說道。“真正獲利的是那些鑄造代幣的人——然後他們消失得無影無蹤。”

這些向公眾開放的在線銷售受到社交媒體炒作的推動,並圍繞白皮書展開,白皮書闡述了如何使用收益來開發“熱門新代幣”,以及投資者通過早期買入可以獲得多少收益。

由於不得不威脅一些加密貨幣客戶,要對他們不支付費用採取法律行動,他對此行業產生了厭惡。後來,他於2022年重返加密貨幣行業,擔任加密交易平台 Kyber Network 的市場負責人——直到該平台遭到黑客攻擊,損失了價值超過 5000 萬美元的資產。儘管 Kyber 最終償還了債權人的損失,但他指出,這些投資者仍然錯失了潛在的收益機會。

這樣的經歷在加密行業並不罕見,業內人士往往懷有“害怕錯過”(Fomo)的複雜情緒,內心深處充滿樂觀,甚至接受惡意行為是常態。

與傳統行業不同,加密行業的從業者通常不會通過 LinkedIn 介紹自己或遞交名片,而是更傾向於通過 Telegram 和 X(原名 Twitter)交流,或是在模糊工作與娛樂界限的活動中建立聯繫。

Aneirin Flynn 先生(左圖,在創業大賽 Meet The Drapers 上拍攝)選擇放棄上大學,直接投身工作領域。 圖源:Failsafe

像31歲的 Aneirin Flynn 這樣的新加坡年輕人,就是這種亞文化自由奔放風格的典型代表。作為一家加密網絡安全初創公司的首席執行官兼創始人,他雇傭了一位曾因發現公司代碼漏洞而入侵其公司的工程師。

加密行業中,許多人以匿名身份運作,避免使用真實姓名或照片,擔心被“人肉”或遭受黑客攻擊。

“他當時不願透露自己的真實姓名或來自哪裡,”弗林回憶道,後來他發現這名黑客來自埃及。經過幾個月的合作與建立信任,這名黑客最終被證明是“好人”。

他補充道:“如今,他已經成為我們公司的中流砥柱。他是一個留着濃密大鬍子的壯漢,有孩子,而且是我見過最友好的人。”

不過,他也坦言:“但確實有可能他會是個壞人。”

就連弗林創辦的 FailSafe 公司,創立靈感源於他在2022年因信任錯誤開發者而遭遇的一次黑客攻擊,損失約2萬美元——他懷疑這是因為他信任了錯誤的開發者。在維多利亞初級學院(Victoria Junior College)獲得A級證書後,他放棄了大學學業,加入了一家初創公司。

他指出,雖然 Web3 倡導一種沒有中央權威的理想主義和“去信任”的互聯網未來,但現實是“這意味着你只能靠自己”。

由於欺詐行為的普遍存在,面對面的互動對於像弗林這樣的加密貨幣工作者來說變得愈發重要。

因此,雖然其他人可能更喜歡通過參加圍繞年度 Token2049 會議舉辦的活動來建立聯繫,但他更喜歡通過舉辦“一起流汗並了解我們在緊張的情況下如何運作”的活動來建立聯繫。

Token2049 的多元文化展現出充滿表情包元素、輕鬆隨意的氛圍。 圖源:Token2049

Token2049 是加密行業多元文化的縮影,新加坡舉辦的這一活動吸引了來自不同領域的演講嘉賓,包括加拿大的以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin、英國 F1 車手 Lando Norris、美國揭密者 Edward Snowden 和澳大利亞說唱歌手 Iggy Azalea。

業內人士透露,真正的活動並非發生在會議舞台上,而是集中在各種外圍活動中,例如僅限受邀參与的社交聚會和派對。在展覽現場,參与者可以體驗冰冷的水池或騎机械牛,而這些活動距離討論面板僅幾米之遙。

抵抗貨幣

表情包文化充斥着年度 Token2049 大會。“Hodl”(持幣待購)是激勵加密貨幣投資者在動蕩時期堅守資產的口號。 圖源:TOKEN2049

加密行業的反主流能量的起源,位於邊緣互聯網社區、科技與金融的交匯點。

“加密貨幣本質上是對金融機構和中央銀行的拒絕,”新加坡國立大學哲學教授、著作《抵抗貨幣》(Resistance Money, 2024)的作者 Andrew Bailey博士表示,“被這一理念吸引的人通常也會對其他類型的機構和規範持懷疑態度。”

現代加密貨幣的概念誕生於 2008 年金融危機之後,當時自由主義者、無政府主義者和一些犯罪分子尋求去中心化的替代方案,以應對他們認為已不再服務自身需求的金融體系。

不同世代通過不同方式進入加密領域。早期的加密貨幣採用者多為計算機程序員,他們可能通過邊緣互聯網社區或在線黑市接觸這一領域。而後來的採用者,如 Z 世代和年輕的千禧一代,則更多是通過病毒式傳播的網絡表情包或宣揚成功新路徑的網紅接觸加密貨幣。

貝利博士說,幻滅是一種共同的凝聚力。

許多擁抱這一亞文化的人認為自己發現了一個可以超越他人的領域,從而實現短期的豐厚收益。。

““我不想過於輕視人們在一個他們認為不公平的世界中追求成功的渴望,”他說。“我接觸過的18到24歲的人,他們有強烈的這種感覺。我想說,他們現在的這種感覺比5到10年前的同齡人更加強烈。”

其結果是,一種由年輕、男性、精通技術、對金融機構不滿或被剝奪權利的人主導的亞文化出現。

與科技行業類似,加密領域仍然以男性為主導。 圖源:TOKEN2049

34歲的 Jeremy Tan 先生是公眾對加密貨幣態度轉變的體現之一。這位南洋理工大學商學畢業生,在2025年大選中以獨立候選人的身份競選蒙巴頓選區(Mountbatten SMC),並提出了政府採用比特幣作為儲備貨幣的主張。

譚先生先生表示,2008年金融危機結束后催生了新的反主流文化,“吃掉富人”和“佔領華爾街”的運動激發了他對比特幣的興趣。這種興趣源於他的貧困成長經歷以及尋找不會隨時間貶值的資產的願望。

“現在,我們正在看到同類型的運動,”他說,並指出類似的經濟不滿正在推動新加坡人對加密貨幣的興趣。“我們這一代的‘佔領華爾街’將是人工智能和青年失業問題。”

這種觀點也得到了其他加密愛好者和倡導者的呼應。一些人抱怨無法加入“高凈值俱樂部”,認為現有金融體系“不公平”,並讚揚加密貨幣通過創建一個沒有既定專家的新場景來平衡競爭環境的潛力。

然而,Web3 的去中心化理念並不意味着加密亞文化可以自我監管或擁有一致的意識形態。

儘管加密技術最初被設想為集中化金融的“更優”替代品,多數受訪者認為監管機構和銀行的興趣增長是一個积極信號。

譚先生也對這種意識形態的矛盾進行了權衡:“最初的意識形態是,貨幣正在被貶值,我們需要用‘抵抗貨幣’來對抗政府。”

“我認為,最初的意識形態正在與其更新形式相遇,因為穩定幣和比特幣使一種革命成為可能——即最終依賴技術和數學,而不是糟糕的財政計劃。”

與《華爾街之狼》並無不同

2024 年新加坡 Token2049 的慶功宴。 圖源:TOKEN2049

這種反體制的氛圍是許多加密行業人士迫切希望擺脫的。

ST 採訪的幾乎所有業內人士都試圖淡化行業與奢華生活方式和環球旅行的聯繫,轉而強調自2017年以來行業的“成長”。

22歲的哥倫比亞大學學生喬 Joash Lee 通過 Iron Key Capital 投資 Web3 和 AI 初創企業。這是一個資金池俱樂部,專註於投資初創企業。

他表示,儘管加密公司或會議租賃遊艇和夜總會舉辦活動並不罕見,但與2022年之前的“免費資金”時代相比,這種現象已經顯得相對克制。在那個時代,只要在商業計劃書上寫上“Web3”,風險投資就會爭相為種子輪融資提供資金。

另一些人則表示,加密行業的“不成熟”傾向於這種生活方式,比如揮霍金錢聘請模特和有影響力的人加入團隊,以及參考鮮為人知的網絡表情包來設計服裝和舉辦派對。

Loretta Chen 博士(圖為參加 Token2049 活動)認為,加密貨幣的過度行為是該行業尚不成熟的標誌。 圖源:SMOBLER

當地 Web3 初創公司 Smobler 的創始人兼首席執行官、48 歲的Loretta Chen 博士表示:“當加密貨幣的概念被提出時,年輕一代和数字技術達人就接受了它。”

“當你年輕的時候,突然有了這麼多錢,你會說,‘哇,我們去辦個派對吧’,不是嗎?”

人們經常將當前的狀況與 20 世紀 80 年代華爾街的過度行為進行比較——正如 2013 年的電影《華爾街之狼》所描繪的那樣——在監管開始形成紀律之前。

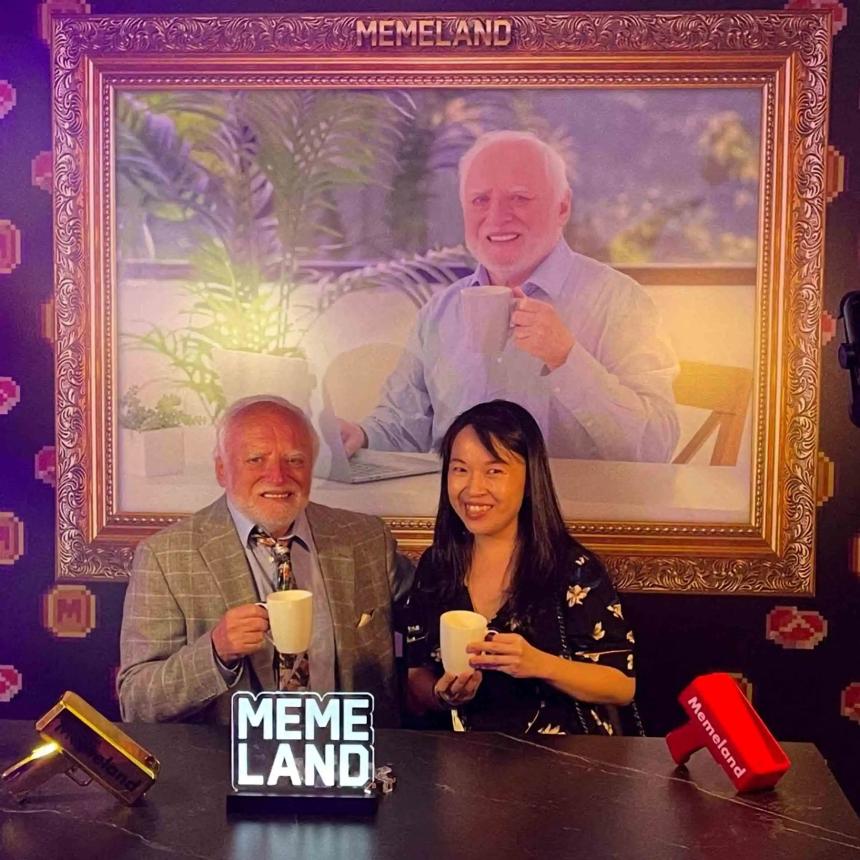

2024 年,Soh Wan Wei 女士(右)在 ARC 社區聚會上與 Hide the Pain Harold(一個流行的網絡表情包)合影。ARC 成員在早期階段購買了 Memeland 代幣。 圖源:SOH WAN WEI 提供

該行業擁抱派對文化的另一個顯著例子是私人會員俱樂部 ARC Community,該俱樂部以其新加坡聯合創始人舉辦的奢華年度派對而聞名,其中包括歌手林俊傑和網紅 Elroy Cheo。

該社交俱樂部的成員必須擁有其非同質化代幣(NFT),一種数字資產,目前在在線市場 OpenSea 上以 4,000 美元起的價格出售。

會員可以提前購買由互聯網文化網站 9GAG 創建的 Memecoin 加密貨幣,該網站的創始人也是 ARC 會員。2024 年,他們聚集在一起舉辦了一場充滿 meme 元素的慶祝活動,邀請了 Memecoin 的形象大使 Hide the Pain Harold 等嘉賓出席。自那以後,Memecoin 的價值大幅下跌。

對於相關問題,ARC Community 品牌負責人 Jaclyn Lee 拒絕討論俱樂部的派對或其成員的生活方式及社交網絡習慣。

她表示:“我們盡量避免這些角度,因為這會進一步加深 Web3 被認為不夠正規合法的印象。”

這種對外界看法的敏感性解釋了為什麼加密行業越來越迴避談論奢華派對和創始人的高端生活,而傾向於在雜誌上報道創始人的故事以及他們如何愛上這項技術來重塑形象。

逐夢“瀑布”

加密領域的成員們正努力淡化其與奢華派對和環球旅行的關聯。 圖源:TOKEN2049

新加坡國立大學(NUS)助理教授、研究加密貨幣與網絡安全的 Li Xiaofan 博士指出,支撐加密貨幣的技術仍處於早期階段,這意味着儘管已有部分應用場景,但過度投機仍是常態。

李博士回憶了過去一些學生受到啟發,選擇進入加密行業實習或從事相關職業,但最終卻感到失望的例子。

他表示:“他們原以為自己會從事系統設計或在某些領域進行技術改進,但最後發現這更像是銷售工作。獲取客戶和資金遠比開發技術重要得多。”

全球許多地區缺乏加密貨幣監管,這意味着短期收益的吸引力(通常是通過利用投資者信息差距)可能難以抗拒。

2017年的ICO(首次代幣發行)泡沫正是公眾對加密行業湧入的結果,其中許多人因害怕錯過類似蘋果或谷歌的早期投資機會而行動。但與IPO(首次公開募股)不同,加密資產投資的風險未被財務報告和審計所緩解,使得投資者如同在戰爭的濃霧中操作。

這其中涉及騙局及其他活動,例如內部人員通過犧牲其他投資者獲利,誇大產品與區塊鏈技術的實際關聯程度,以及構建生態系統以促進更多加密活動。

“被這個行業吸引的人確實具備某些特質,”李博士觀察到。“在我看來,這可能會延遲這個行業為長期利益而發展的腳步。”

專家表示,炒作和投機驅動了加密行業對快速獲利的關注,而非長期價值的創造。 圖源:TOKEN2049

“在加密貨幣中賺錢的方法就是把它想象成一條糞堆成的瀑布,”貝利博士總結了加密貨幣圈普遍持有的世界觀。“要麼糞堆在你身上,要麼你站在更高的地方,安全無虞,然後把糞拉到別人身上。”

這種對惡意行為的正常化在行業內得到了許多人的呼應。

例如,一位營銷專業人士 認為,“極高的失敗率”與科技初創企業的失敗率並無二致。另一位營銷專業人士在被問及2022年備受矚目的股市崩盤後有何感受時表示: “經歷這樣的事情很正常”,而身處新興行業的喜悅則彌補了這些遺憾。

“零和遊戲”的理念,即獲利意味着其他人必須承擔損失,是行業內的常見術語。

“這是 PvP(玩家對玩家),而不是 PvE(玩家對環境),”貝利博士補充道,他借用电子遊戲中的術語,描述加密用戶之間競爭而非合作的行為。“如果你從中拿走了什麼,就意味着有人正在投入這些錢。”

耶魯-新加坡國立大學學院(Yale-NUS College)畢業生Kaushik Swaminathan表示,自2021年進入加密行業工作以來,他的思維方式已經變得更加傾向於交易性。 圖源:Kaushik Swaminathan提供

正如斯瓦米納坦先生所觀察到的:“加密貨幣虧損時,人們會感到沮喪;賺錢時,人們會感到興奮。沒人真正關心醜聞,只是醜聞的後續效應是虧損。在加密貨幣領域生存,你需要臉皮厚,而那些臉皮厚的人大多對外界的噪音麻木不仁。”

讓他感到不安的是,自2021年進入加密行業以來,他的思維方式逐漸變得更加“交易化”。

“這不是我喜歡的,”他說。“一旦你陷入了加密貨幣黑洞,金錢就變成了所有互動的貨幣或語言。”

這也意味着,當有人在會議上向他提出一個想法時,他的默認心態是懷疑自己是否會被利用。他解釋道:“人們常用一句話——‘我不想成為你的退出流動性’,意思是‘我不想成為那個被你甩賣資產的冤大頭’。”

“邪教”

37 歲的 Soh Wan Wei 女士自 2017 年以來一直在加密貨幣領域投資和工作,她對此持更為嚴厲的觀點,她表示自己並不喜歡這一領域中普遍存在的“我想做什麼就做什麼”的文化。

Soh Wan Wei女士(如圖所示,在金融科技活動中發言)表示,金錢正在扭曲加密行業從業者的道德觀。 圖源:SIBOS

她表示:“幣安的人進了監獄,出來后卻被人當作神一樣對待。”她指的是加密貨幣交易所幣安前首席執行官趙長鵬在 2024 年因洗錢被判處四個月監禁。

她補充道:“如果某人的凈資產突然增長了1000倍,他就會被當作神一樣膜拜。這種現象非常像邪教。”

她指出,在加密行業中,財富似乎等同於道德。她回憶起一些加密圈人士炫耀自己在城堡和直升機中的照片。為了建立關係,她會“拍手稱讚,說‘真好,為你感到高興’”。

儘管如此,她也承認加密行業的波動性帶有某種上癮的特質。儘管存在“拔地而起”(深潮注:rug pulls,創始人捲款潛逃,捲走投資者資金)的風險,以及資產價值暴跌的風險,但一次成功押注帶來的腎上腺素飆升感依然令人着迷。

“這種感覺就像買了Labubus(深潮注:泡泡瑪特(Pop Mart)推出的一款受歡迎的潮流玩具系列,屬於盲盒(Blind Box)產品)一樣。”

如今,她更傾向於遠離加密貨幣會議。“門檻太低了,”她補充道,“只要買比特幣就能致富。”

這種波動性進一步強化了加密行業亞文化的意識形態熱情,同時淘汰了那些在高調崩盤后缺乏毅力或信念堅持下去的人。

2022 年加入 Web3 軟件公司 Animoca Brands 幾周后,Brian Chan 先生見證了加密貨幣 Luna 引發的軒然大波,以及隨後 FTX 的螺旋式下跌,這標志著行業進入熊市時代。

Chan 先生表示:“加密的波動性是行業的一項特性,而非缺陷。” 作為 Animoca Brands 的副首席執行官,他往返於香港和新加坡兩地,負責與 chess.com 合作開發區塊鏈象棋遊戲 Anichess。

Chan先生觀察到,這種波動性不僅在 Animoca Brands 內部,也在整個行業範圍內淘汰

行業的不確定性也影響了招聘經理篩選應聘者的方式。

“在招聘時,我們確實會關注文化和價值觀,” Chan 先生表示。“當我為自己的團隊招聘時,我不太在意他們的簡歷或履歷,而更關注他們在加密領域實際做過的事情。這能讓你判斷這個人是否會長期堅持從事這個行業,是否是真正的信仰者,還是僅僅為了追逐利益。”

這種對非傳統指標的重視是加密行業吸引年輕且渴望成功的人才的一部分,尤其是在與傳統金融行業相比時,後者更看重名牌大學的學歷背景。

不過,Chan 先生指出,當前這一波對加密行業的興趣浪潮有所不同。過去的增長周期多由“炒作和拋售的狂熱”推動,而2025年則看到越來越多穿着西裝的專業人士為這個領域帶來新的合法性。

新加坡正在成為加密貨幣之都嗎?

OKX 新加坡辦公室位於濱海灣金融中心。該公司在新加坡擁有 900 多名員工。 圖片:OKX 新加坡

儘管全球加密兄弟文化正在復蘇,業內人士對新加坡是否能夠成為加密行業的中心意見不一。當地的監管政策呈現出一幅複雜的情形。

今年6月,新加坡金融管理局(MAS)收緊了相關規定,要求為新加坡境外客戶提供服務的加密貨幣服務提供商必須獲得許可。此前,只有為新加坡客戶提供服務的加密貨幣服務提供商才需要獲得許可。

其他限制還包括禁止加密公司在新加坡宣傳其服務,以及要求提供商進行客戶盡職調查並報告可疑交易。

專家向 ST 表示,多個問題阻礙了對加密行業的有效監管。這些問題包括缺乏審計工具來確保智能合約(運行於區塊鏈上的計算機程序)正常且安全運行、網絡犯罪的普遍存在、匿名性和市場操縱的便利性,以及許多情況下缺乏負責任的管理機構。

“儘管區塊鏈和加密貨幣的潛力巨大,監管機構需要直面這些複雜的挑戰,”新加坡國立大學商學院助理教授 Daniel Rabetti 博士表示。

他補充道,資產代幣化仍然是該技術的一個有前景的應用場景。資產代幣化指的是將現實世界的資產以数字代幣形式呈現,從而使傳統上流動性較低的市場更加開放,促進更高水平的金融普惠。

業內人士表示,近年來加密行業向機構化轉型的趨勢導致了一部分人離開,這些人包括那些傾向於在加密行業灰色地帶操作的人,以及拒絕遵守合規和監控要求的人。

8月1日,新加坡警方和新加坡金融管理局(MAS)宣布,本地加密貨幣交易平台Tokenize Xchange 正在接受調查。其母公司的一名董事也被指控涉嫌欺詐性交易。此前,該公司表示已停止在新加坡的運營,並計劃遷往馬來西亞。

今年6月,彭博社報道稱,未獲許可的加密交易所如 Bitget 和 Bybit 正計劃將其在新加坡的現有運營轉移至迪拜和香港。

與此同時,由於加密行業的高度遠程化特性,許多為未獲許可的交易所(如 Binance)工作的員工仍選擇居住並在新加坡辦公,儘管這些交易所無法向新加坡客戶提供服務。

不僅僅是監管影響了加密行業的發展,有人認為加密行業強調去中心化和打破傳統,與新加坡注重中心化和穩定的特點似乎難以相容。

一些人私下錶示,加密行業的從業者更傾向於接受非傳統的生活方式,而這些生活方式在相對保守的新加坡可能難以實現。比如,在 FTX 崩塌事件中備受關注的一點是其領導層的“共居”和“多伴侶關係”(即擁有多個伴侶)。

事實上,新加坡加密行業的規模和密集程度使得幾乎每個人都相互認識,這種氛圍更像一個“村莊”或“中學”,而不是一個不斷髮展的中心——尤其是在非會議季期間。這也意味着八卦傳播迅速,人們可以輕鬆地形成“閉環”關係。

Loretta Chen 博士(右)認為,新加坡的加密監管政策使得本地企業可以將合規作為其競爭優勢進行推廣。 圖源:SMOBLER

儘管面臨挑戰,像 Chen 博士這樣的加密愛好者對新加坡的未來充滿樂觀。她認為,由於新加坡以安全和強監管框架著稱,這裏自然成為“極具智慧的人才”和高凈值人士的理想中心。

她特別提到,每當以太坊創始人 Vitalik Buterin 訪問新加坡時,他無需安保團隊陪同,還能使用公共交通工具——這是其他加密中心難以實現的。

暫時無法在飛書文檔外展示此內容

Chen 博士表示,在新加坡創立公司也催生了不同類型的公司設置。她提到,Smobler 遠離了“sh**coins和 memecoins”短期利潤的誘惑,並通過進軍人工智能和虛擬現實領域實現了多元化發展。

“技術確實為這些領域提供了支持,許多人也紛紛湧入,但我們不會,”她補充道,並指出與金融機構和監管機構密切合作需要長期導向。

“監管就像訓練輪和護欄,”Swaminathan 先生表示,“我們不能永遠做無拘無束的‘牛仔’。。”

穿上西裝

隨着全球範圍內的監管機構和金融機構逐步與加密行業的從業者對接,這一領域正逐漸展現出更強的合法性。這一趨勢吸引了更多原本可能進入傳統金融或諮詢行業的專業人才。

像Tan 先生這樣的加密愛好者指出,隨着銀行和家族辦公室越來越多地討論加密貨幣並舉辦相關活動,這種變化正推動行業逐漸遠離最初的加密兄弟推特文化。

Hassan Ahmed 先生(右上,與 Coinbase 新加坡團隊合影)表示,公司正在迎來求職者的興趣激增。 圖源:Coinbase

Coinbase 新加坡負責人 Hassan Ahmed 表示,在2025年之前,監管的不確定性不僅對企業和資本分配者造成影響,也讓求職者望而卻步。他提到:“或許我不會選擇在一個可能被驅逐到海外的行業中規劃我的職業路徑。”

目前,Coinbase 在新加坡擁有約100名員工,Ahmed 指出,公司正迎來創紀錄的求職人數。

同樣,加密貨幣交易所 OKX 新加坡的首席執行官、43 歲的 Gracie Lin 表示,她所在的擁有 900 名員工的公司,求職者的興趣大幅上升。2025 年上半年的求職人數是 2024 年同期的三倍。

這種興趣不僅來自“Web3 原住民”,還包括傳統科技和金融領域的資深從業者,以及應屆畢業生。

Lin 認為:“整個行業似乎進入了一個更自信的‘后寒冬’階段,新加坡及其他關鍵市場的監管清晰度無疑推動了這一勢頭。

這種變化在 Token2049 等活動中也有所體現。

Token2049 商業總監 Chua Ee Chien 表示,該會議正在吸引越來越多來自加密領域以外的機構關注。 圖源:TOKEN2049

37 歲的Token2049 商業總監 Chua Ee Chien 表示,四年前活動的演講者全部來自加密領域,而如今,會議已吸引了來自貝萊德和高盛的演講者。

與會者表示,這有時會造成一種令人費解的文化混雜。一邊,西裝革履的銀行家和監管人員舉行圓桌討論。另一邊,身着T恤和短褲的男士與衣着暴露、身着戲服的女士擦肩而過,或者跳進冷水池裡。

“我坐在這裏想,這正是加密行業尚未在機構層面獲得更廣泛採用的原因,”Flynn 先生說道,“但這種矛盾又很吸引人,這正是吸引像我這樣的人進入這個領域的原因。

現年 50 歲的 Eddie Hui 先生就是這樣一位從傳統金融艱難轉向加密貨幣的人,他在法國興業銀行工作了 23 年後,於 2022 年從法國移居新加坡,加入 MetaComp。

MetaComp 是一家数字支付解決方案提供商,其產品包括由穩定幣(通常是與美元等現有貨幣掛鈎的加密貨幣)驅動的跨境支付基礎設施。

“直到最近,如果你提到数字資產,人們可能根本不知道你在說什麼,”他說。“如果你提到加密貨幣,他們會說這是個騙局。但有了《天才法案》(Genius Act),它確實為這個領域帶來了很大的合法性。”

《天才法案》(Genius Act)是一項美國聯邦法律,旨在為穩定幣建立全面的監管框架,該法案由特朗普總統於 7 月簽署成為法律。

新加坡管理大學金融學副教授 Emiliano Pagnotta 博士指出,穩定幣已經成為加密貨幣的主要應用形式。2024年,鏈上穩定幣結算量超過了15萬億美元,超越了 Visa 和 Mastercard 的交易量。

““儘管有這樣的增長,監管模糊性仍然是更廣泛採用的障礙。而這一狀況隨着美國近期通過《天才法案》(Genius Act) 而改變了。”他說道。

Pagnotta 博士補充道,比特幣也已成為家喻戶曉的名字,其市值僅次於黃金和美國排名前六的公司(英偉達、微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet/谷歌和 Meta)。自 2024 年推出美國現貨比特幣交易所交易產品以來,與傳統金融的融合加速,吸引了超過 540 億美元的資金流入。

“2025年,一個值得關注的趨勢已經出現:企業紛紛收購比特幣作為財政儲備資產,”他說道。“總體而言,鑒於全球對法幣貶值、地緣政治不穩定和產權侵蝕的持續擔憂,這種勢頭不太可能消退。”

與此同時,新加坡國立大學法學院副教授 Christian Hofmann 博士表示,甚至各國央行現在也在探索使用類似的技術。

“特別值得關注的是批髮型央行数字貨幣(CBDC)的概念——一種央行貨幣的代幣化形式,”Hofmann 博士說道。“尤其是在跨境交易的背景下,這類 CBDC 可以促進跨司法轄區的支付,並減少對現有私營部門中介機構(尤其是代理銀行網絡)的依賴。”

Eddie Hui 先生從銀行業轉向加密行業,成為該領域日益機構化的典型代表。 圖源:MetaComp

對於長期從事銀行業的 Eddie Hui 先生來說,轉向加密領域並非沒有陣痛。其中一個挑戰是,在與傳統金融機構打交道時,需要不斷地教育和解釋產品。

“我從未想到自己的工作領域會被質疑,”他說,“你需要做大量的教育工作,讓人們理解你在嘗試做什麼。”

他補充道:“這與銀行業非常不同,在銀行業,任何想進入這個行業的人都曾在某個時候學習過金融。但在加密或数字金融領域,你不能說‘請幫我找一個有超過10年經驗的候選人’,雖然有一些這樣的專業人士,但要找到他們更困難。”

不過,Hui 先生也承認,公司許多高級員工都來自傳統金融背景。“我們在傳統金融中積累的所有經驗和知識,正試圖將其應用到数字資產領域。”

一些業內人士向 ST 表示,這種機構化標志著加密行業逐漸擺脫其更為狂野和非正式的亞文化起源——這種起源曾基於對集中化金融的不信任。

“傳統的聲望指標,比如你在投資、銀行或傳統技術崗位中通常會關注的那些,現在都進入了加密領域,”Swaminathan 先生說道。”

“人們在意你的常春藤盟校教育背景、你的大廠簡歷,”他說,“這些是五到八年前人們絕對不會在意的東西。而現在,坦率地說,這和你申請 Google 的工作幾乎沒有什麼不同。